Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog) > Babel ville morte

Babel ville morte

samedi 21 mars 2020

Nous creusons la fosse de Babel Kafka, Journal, 1923

Ce monde comme abandonné là où il était, et tant pis s’il n’était pas parvenu bien loin. Comme on s’arrête au milieu de son geste, comme on laisse l’esquisse sur l’ouvrage, et qu’on reviendra, peut-être, qui sait — les archéologues qui savent reconstruisent toute une vie rien qu’avec une terre cuite à moitié remplie de nourriture laissée tiède quelques secondes le temps de voir dehors ce qu’il en est de l’éruption.

On sait mesurer ces secondes maintenant qu’on est de ce côté-ci de la ligne du partage.

Ce monde abandonné comme un chien un douze août sur une aire d’autoroute. Comme un commerce de DVD en location.

C’était vers le milieu des années deux mille : déjà le présent ne ressemblait pas vraiment au futur qu’on nous demandait d’écrire, enfant, en s’appliquant. Non, l’an deux mille n’était pas ce qu’on avait inventé alors : on avait pourtant peu de vocabulaire, mais c’était déjà pour deviner ce qui allait advenir, quinze ans plus tard seulement. Partout dans toutes les villes, louer des DVD était le présent puisqu’il était l’avenir. Dans chaque rue ou presque, ces devantures. Et ces files. On avait la carte de fidélité. Jusqu’à notre mort on irait donc ici : et même au-delà, les civilisations ne mourraient jamais, ou alors après le dernier magasin de location de DVD. Et puis, brutalement, cinq ans plus tard, c’était terminé.

Les derniers se reconvertiraient en pressing, mais tout était perdu. Ce monde comme ces magasins qui s’étaient bâtis dans la certitude de pouvoir louer jusqu’à la fin des temps des DVD sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il reste peu de ces devantures abandonnées : j’ai de l’affection pour celle-là. Elle est, de part en part, l’utopie achevée de notre monde.

Aujourd’hui que toutes les villes ressemblent à ce commerce, j’y passe en saluant bien bas (pour mieux cracher sur le sol) : ce monde abandonné dans son arrogance même.

C’était il y a une semaine : un siècle, une éternité.

On réalise seulement aujourd’hui que la maladie ne s’est pas répandue en raison de notre amour irraisonné pour les randonnées dans le Wuhan, mais parce que des candidats en campagne ont serré mille mains.

On savait que la plupart de ces individus ont du sang sur les mains : on aurait dû penser qu’ils possédaient aussi de l’ADN du SARS-CoV-2.

Je lis qu’un milliard d’êtres vivants humains ont reçu l’ordre d’être confinés chez eux, ce soir, à cette heure. Je lis d’autres chiffres (comme celui-là : en moyenne, et par temps normal, 1670 personnes meurent chaque jour en France : décidément, oui, la statistique est l’ennemi de la tragédie — elle rend insignifiante la douleur la plus indicible.)

Ce monde comme une statistique géante, insignifiante et tragique.

Ce monde comme un masque, sous lequel un autre masque perce qui donne à tout sourire figé la semblance d’une grimace funèbre.

Je ne lis plus les mails que le soir venu, quand je suis assommé par le jour et que je veux être assommé davantage et qu’on n’en parle plus.

Ce soir encore, je ne suis pas déçu.

Tel auteur inconnu de moi et grand spécialiste auto-proclamé de l’intériorité humaine m’écrit comme à mille autres [1] : il fait don à l’humanité, lectrice et connectée, de ses œuvres complètes, et ajoute, générosité suprême, « des consultations d’une heure par Skype ou téléphone, à prix réduit pour toute la période du confinement »

Un euro la minute de consultation pour la découverte : on espère que notre intériorité vaut l’Amérique de Colomb, et que les Indiens massacrées ne viendront pas hanter pour les siècles d’après les Hôtels intimes qu’on bâtira sur ces cadavres. Les héros des confinements ont le sens des affaires à défaut d’avoir celui de la décence.

Ce monde comme un affolement collectif.

Ce monde uni enfin, mais dans la panique : mondialisation des frontières fermées.

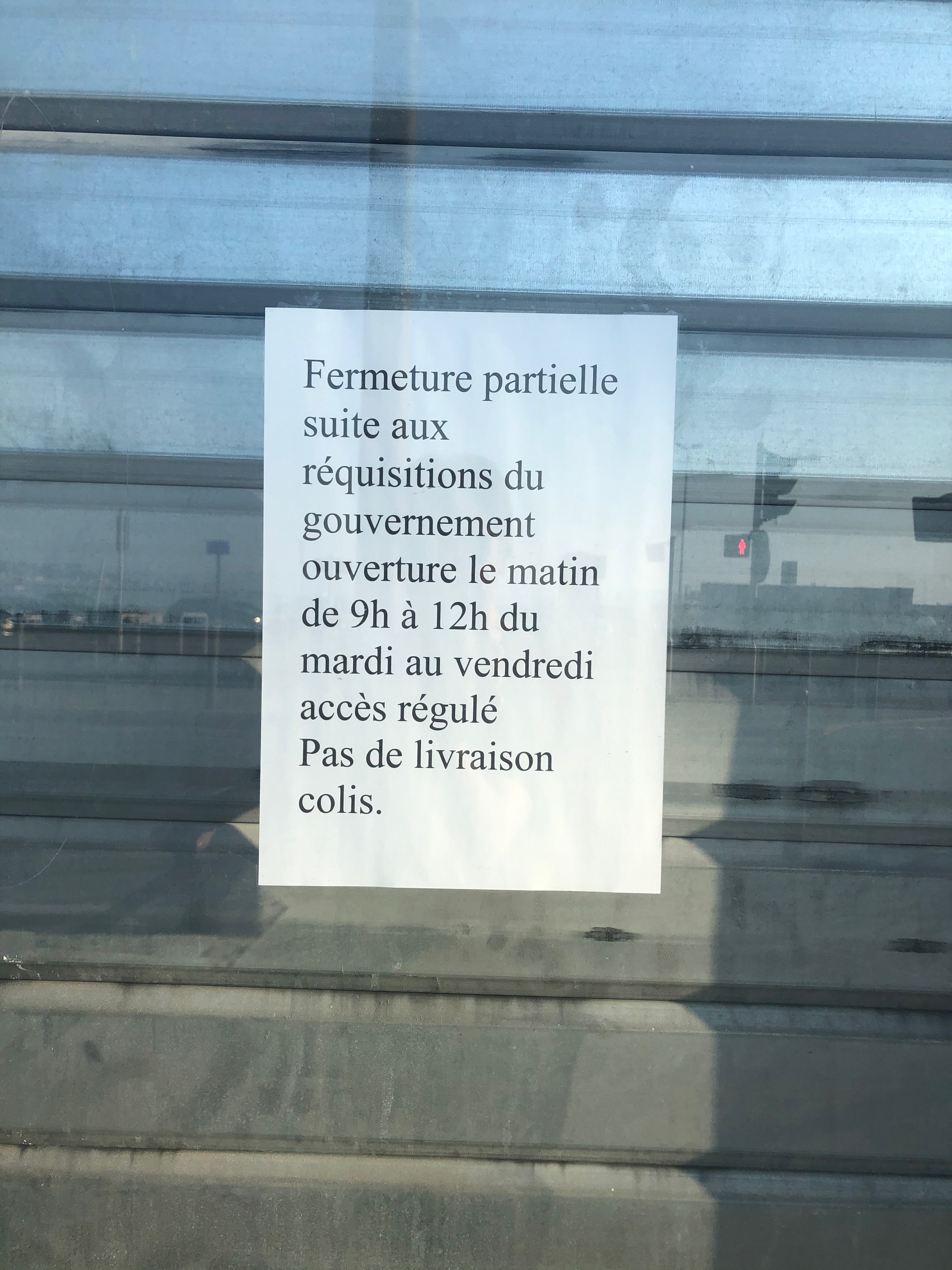

Ce monde comme ce panneau qu’on ne verrait qu’une fois irrémédiablement franchi le point de non-retour de la raison.

« A partir d’un certain point, plus aucun retour n’est possible. C’est le point qu’il faut atteindre. » Kafka n’enseignait pas ni n’alertait : seulement, il ne cesse de sismographer le réel parvenu jusqu’à nous.

Mais de nous, que reste-t-il ?

Je pense que l’opticien voulait écrire recommandations — qui étaient surtout des prescriptions. Ou des ordres.

Mais sans doute autant que de masques Filtering FacePiece de deuxième catégorie, on manque un peu partout de justesse de vue, et de vision lointaine, et de près : de tout ce qui permettrait de mieux voir la situation historique.

Alors, sachons gré au Gouvernement d’avoir réquisitionné le stock de lunettes de ce cher opticien.

L’homme qui a hâtivement écrit et posé l’affiche contre cet instrument qui sert normalement à regonfler les pneus, est-ce qu’il adressait ce merci à nous ? À la machine (de ne plus fonctionner) ? Ou est-ce merci général qu’on lance pour seulement réclamer grâce ? Nous sommes à la merci des temps dans ce monde en panne. Je lis ce merci aussi — non à notre compréhension : nous ne sommes capables de ne plus rien comprendre —, à usage général : merci de passer encore, de ne pas avoir renoncé à comprendre le sens des choses et des temps. La vérité est concrète.

Ce monde comme une abstraction sensible. La tâche des jours à venir sera de nouveau de reprendre pied dans la matérialité vive des sensations et des corps, des bruits, des lumières et des odeurs qu’on apprendra de nouveau à reconnaître après les avoir perdus. Marcher dans cette ville morte, c’est la voir aussi dans l’après qui la rendra possible. Ce monde comme une peau arrachée à l’animal en mue. Ce monde comme un monde en moins, en retrait.

Ce monde, Babel ville ouverte — ventre ouvert des villes-mondes abandonnées en rase campagne et en pure perte.