Accueil > FICTIONS DU MONDE | RÉCITS > Quand la nuit vient (un récit) > Quand la nuit vient | Le métro #5

Quand la nuit vient | Le métro #5

mercredi 22 mai 2019

— sommaire

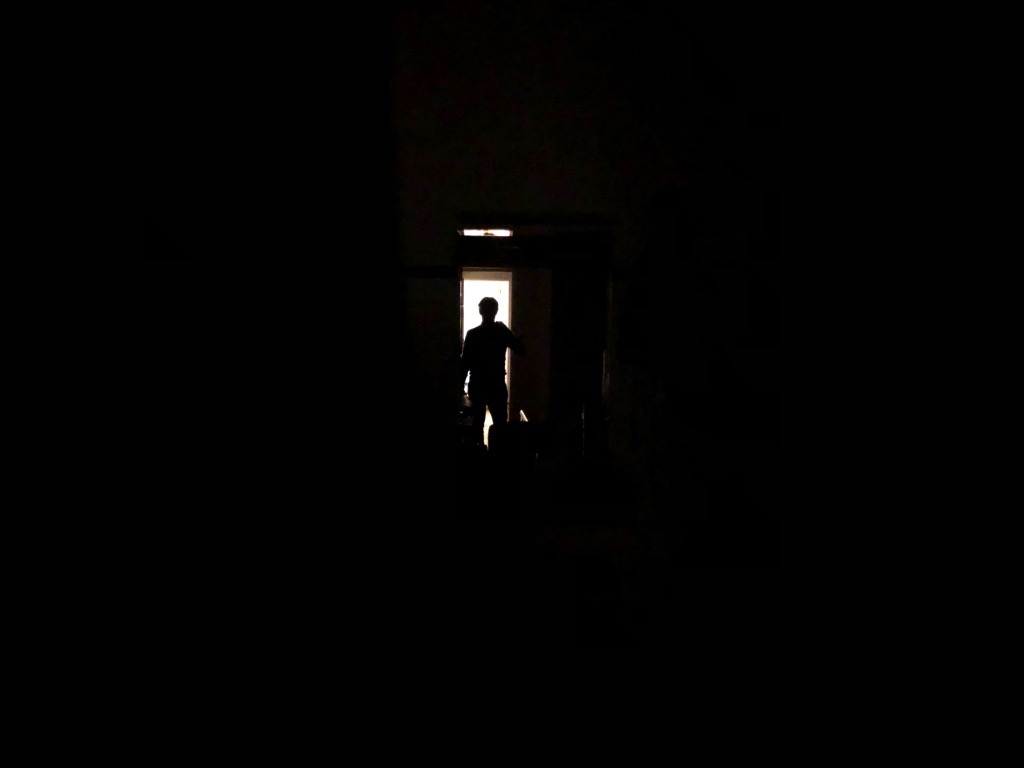

Les deux types étaient au fond de la rame. Lui était assis de l’autre côté, les deux types ne l’avaient pas vu. C’était tard, très tard, sans doute les deux types pensaient qu’ils étaient seuls. Ou alors ils l’avaient bien vu, lui, assis de l’autre côté de la rame, mais l’avaient jugé inoffensif, pas même bon à ce qu’on lui vide les poches ou qu’on l’insulte. Il était tard.

C’était peut-être le dernier métro.

De là où il était, assis de l’autre côté de la rame, il voyait tout, et s’il cherchait à se recroqueviller davantage ou être invisible, il regardait, il regardait.

Les deux types avec leurs chiens parlaient haut une langue incompréhensible, un français haché avec des insultes, fins de phrases laissées en suspens – le tout emporté dans la vitesse de leur parole. Le métro s’arrêtait, ils se taisaient un peu, personne ne montait, et quand on repartait ils recommençaient leur manège.

L’un – cheveux longs et visage très blanc, exalté – semblait avoir le dessus ; l’autre, Noir, la tête rasée, triste, se défendait mollement : le premier voulait absolument le faire maintenant. D’un geste, il a sorti un petit objet en plastique, transparent, et a demandé un briquet à l’autre, qui a fait non de la tête.

Insultes. Négociations, mais sur quoi ?

Fin de la transaction (impossible de savoir laquelle ; lui au fond de la rame n’a rien compris, et c’était allé si vite : il regardait), soudain, le Noir a tendu le briquet à l’autre, s’est péniblement assis et a regardé son ami allumer l’objet en plastique. Lentement inhaler à grandes lampées la fumée noire du caillou. Long silence.

Après avoir fini, le type a redressé la tête, ses lourds cheveux en tresses collées par la saleté sont retombés sur ses épaules ; enfin il a porté ses mains à ses yeux rouges de sang.

Il souriait à quelqu’un qui n’est pas là.

L’autre, le Noir, s’est saisi du tube, a inhalé aussi, mais moins ; sagement, comme une tâche à laquelle il se devait de s’astreindre maintenant que c’était son tour.

Au fond, assis, lui ne disait rien, il continuait de regarder, il attendait quelque chose, qu’ils se métamorphosent peut-être. Mais rien, à part ce long silence. Ils étaient très calmes alors. Les chiens aussi.

Quand le Noir avait repris la parole ensuite pour parler à son ami aux longs cheveux, c’était avec tendresse et grande fermeté cette fois, et lui, au fond, avait compris que c’était ce type triste et tranquille, le Noir qui, des deux hommes, menait la danse.

D’ailleurs, lorsque le métro s’était arrêté à une station anonyme où personne même le jour ne descend, c’est le Noir qui avait dit de sortir : les deux s’en étaient allés avec leurs chiens, et le métro soudain n’était plus que cela, un métro qui allait, tard sous la ville.

Puisque ce n’était pas sa station à lui, il était resté, assis dans la rame vide, recroquevillé et mélancolique sans savoir pourquoi – agacé ensuite parce qu’il avait oublié de descendre trois stations plus tôt.