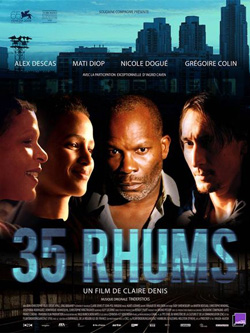

Accueil > LECTURES | LIVRES, PIÈCES, FILMS > cinéma > Claire Denis | 35 rhums

Claire Denis | 35 rhums

mardi 3 mars 2009

Lionel est conducteur de RER. Il élève seul sa fille, Joséphine, depuis qu’elle est toute petite. Aujourd’hui, c’est une jeune femme. Ils vivent côte à côte, un peu à la manière d’un couple, refusant les avances des uns et les soucis des autres. Pour Lionel, seule compte sa fille, et pour Joséphine, son père. Peu à peu, Lionel réalise que le temps a passé, même pour eux. L’heure de se quitter est peut-être venue...

lignes de vies

Ce sont d’abord de longs plans sur des rails de RER, les Tindersticks en fond sonore, des rails comme d’infinies lignes parallèles, des lignes droites qui vont, des lignes chevauchées par d’autres lignes, des lignes qui bifurquent aussi ; des rails qui dessinent les mouvements imperceptibles de la vie : telles directions choisies, qui entraînent, et mènent à tel embranchement ; lignes de partage.

Récit de lignes, donc, d’emblée : mais non pas récit linéaire qui se déplierait, qui s’expliquerait – récit qui met toute sa durée pour se faire, qui ne s’installe pas, mais récit se faisant en totalité comme cette ligne constituée par son déploiement, et non par le geste qui le dessine.

Lignes de RER, donc, vues depuis la cabine de son conducteur, Léon (Alex Descas) – quand il rentre chez lui, une jeune femme l’attend, qui lui prépare à manger. Lente scansion de la vie, muette, rituelle d’une habitude non usée, car travaillée par les gestes ; une tendresse qui ne se dit pas, mais s’impose d’évidence. Joséphine (Mati Diop) est la fille de Léon, qu’il a élevée seul. Du moins, le devine-t-on, derrière la suggestion d’un plan posé sur une photo où Léon porte l’enfant. La puissance de ce cinéma se joue précisément dans ces plans, qui littéralement parlent d’eux mêmes, refusant le récit extérieur à sa propre figuration. Puissance secrète, lente, cheminante.

De cette relation née le malentendu : le père voudrait que sa fille enfin prenne sa liberté, "son envol", la fille ne comprenant cette demande que comme désaveu, comme rejet. Malentendu nécessaire, oui, au saisissement libre des flux de la vie, des changements que le temps impose : malentendu pour que naisse la décision, non plus acceptée, mais prise.

Il y a cette scène où la jeune fille termine un exposé devant sa classe de fac et est interrogée par son professeur : le cours porte sur la dette, l’écrasement imposé par l’occident blanc sur un continent à la dérive. Les références abondent, l’élève est intelligente, elle semble avoir beaucoup lu, beaucoup appris. Mais le professeur (Stéphane Pocrain, ancien porte parole des Verts ; rien n’est hasard, tout est ligne croisée, ligne tendue), lui reproche avec justesse sa pédanterie, et lui demande de parler en son nom. Suit un échange avec ses camarades sur la puissance des faibles, ou sur la dette que doivent également les pays du Nord vis-à-vis du Sud en réparation aux siècles d’esclavage. La réponse de Joséphine : il faudrait parvenir à trouver des réponses dépourvues d’émotion, mais techniques, objectives, rationnelles. Incursion du film dans le quotidien de la jeune fille ? Digression du récit pour effet de réel superflu ? Au contraire – c’est que le film ne cesse pas de poser cette question, celle de la dette, d’une relation conçue comme redevable, de la nature de cette dette, du potlatch sentimental, voire du chantage tacite qui s’instaure entre une père et sa fille unique, et des réponses à apporter, du type de réponses à trouver. De l’enjeu politique à l’enjeu des corps, il n’y a pas de lien métaphorique, ou allégorique, mais la même nature des relations : de là, le film ne porte pas véritablement (ou alors de manière périphérique) sur un père et une fille, mais sur tout ce qui unit, tout ce qui crée, ou produit la relation.

Si la courte séquence à la fac touche aussi, et énonce avec force de nombreux enjeux du film, c’est parce que, naturellement chez Claire Denis, presque tous les acteurs sont noirs – et ce n’est pas la moindre beauté de ce film que d’évacuer avec simplicité ce faux enjeu : non pas film sur, non pas film obamien et post-racial, mais film qui refuse le portrait militant pour imposer sa portée plus largement politique, non pas politicienne.

Travail sur les corps, sur les lignes qui creusent le visage, les lignes sur les paumes des mains qui se posent sur d’autres lignes de l’autre paume, et les prolongent. Le père et la fille ne se parlent qu’en se prenant les mains, et encore n’est-il de parole que de regards compris, échanges immédiats, silencieux, touchés. Film qui travaille les âges : la jeunesse de cette fille au moment où elle devient une femme, la maturité de ce père, la vieillesse précoce de ce collègue, ses mots quand il est contraint de prendre sa retraite : « j’aurais voulu mourir jeune, mais j’ai l’âge que j’ai. Puis j’ai une santé de fer. Et je mourrai centenaire. ». Elaboration des relations qui se croisent mais ne peuvent pas se comprendre, la dette qu’on doit au dépôt du temps, toujours dissemblable en chacun, injuste : ponction du temps qui fait œuvre pour soi de condamnation, pour l’autre de libération.

Lignes qui se mettent en travers des lignes parallèles du père et de la fille : l’ancienne amante du père (Gabrielle), aujourd’hui amoureuse éconduite, chauffeuse de taxi sans âge cherchant des courses qui l’emmèneraient au-delà de la porte de Saint-Cloud ; l’amant taciturne de la fille (Noé), sans famille, sans pays, court de voyage en voyage, fuir ce qu’il ignore même. Ici, l’ailleurs rêvé, et impossible ; là l’ailleurs trouvé, mais insatisfait. Des lignes de fuite qui n’arrivent jamais.

Lignes qui se jettent sur les lignes pour interrompre : cette séquence simple et violente, et banale dans sa brutalité, d’un incident voyageur sur la ligne du RER – le corps découpé d’un homme (ou d’une femme) mis en travers des rails, pour arrêter : la vie, le train, le cours des choses égaré.

Et puis lignes qui voudraient se rejoindre, fermer le cercle par la ligne absente de la mère : et ce faisant lignes qui reprennent possession du monde dans son horizontalité. Le père et la fille se rendent en Allemagne sur la tombe de la mère. Arrêt chez la tante : séquence d’une beauté inouïe avec cette sœur, jouée par Ingrid Caven, son intensité, sa joie, son éclat. Elle raconte, en allemand – étrangeté de la langue, des corps, des histoires et des paysages, mais étrangeté qui crée soudain la relation – la mer : immensité terrifiante, « quand on crie, personne n’entend ». Elle parle de douleur, et de force ; elle dit quelques mots en français, puis se tait, son regard va plus loin ; elle est évidente, c’est elle qui dit tout.

Alors, le film peut finir, puisque ainsi la relation énoncée peut se vivre sur un autre plan que sur celui des lignes parallèles.

Du premier plan sur les rails de RER à celui sur la Mer du Nord, la profondeur a remplacé la surface ; l’horizon immobile et mouvant des vagues succède à l’en-avant fixe du sol. Et les derniers plans, ceux qui dessinent le manque (la fille partie, le père rejoue pour lui les gestes rituels du repas), disent la vie vécue désormais seul, ligne unique sur quotidien à réinventer. Mais manque gagné sur la vie, et non pas arrachement, comme la mère, ou détachement, comme Gabrielle : nouvelle relation éprouvée finalement dans le film.

Dette qui n’est plus alors en un seul sens, mais acquise en circulation – dette de la fille au père : la vie apprise, apprentissage de la liberté, ; et du père à la fille : la vie vécue avec, éprouvée ensemble, et orientée cependant vers ce qui y mettra fin. Lignes qui cessent au moment où elles se rejoignent : lignes qui en se séparant énoncent l’émancipation sans reniement. Dettes qui se vivent désormais dans le don plutôt que par le lien.