Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

-

De Cerisy à Tours, sans passer par ici

jeudi 24 mai 2018

(vo-ia-j’ ; quelques-uns disent voi-iaj’ ; au XVIIe siècle, plusieurs prononçaient veage, ce qui est condamné par Vaugelas et par Chifflet, Gramm. p. 201) s. m.

1.Chemin qu’on fait pour aller d’un lieu à un autre lieu qui est éloigné.

2. Terme de marine. Campagne, navigation plus ou moins longue.

3. Relation des événements d’un voyage (on met une majuscule). Ces Voyages sont fort intéressants à lire.

4. Allée et venue d’un lieu à un autre.

5. Course, commission d’un homme de peine.

Entre les lignes, c’est le livre que j’ai posé auprès de moi et que je n’ouvrirai que ce soir, cinq jours après. On a souvent besoin de tels alliés quand on s’engouffre dans un couloir sombre, ou des tunnels de soirs loin ; on a souvent besoin de les savoir auprès, de se brancher à des énergies qu’on sait, d’instinct, vitales, où puiser les forces. J’écrirai dans le lent coulissement du dehors ce lundi-là auprès de ce livre, cherchant le trajet de lignes féroces que le net sait lancer comme autant de douleurs, de terreurs et de beautés qui disent la peine de vivre et sa sauvage nécessité.

Ligne après ligne, donc, arrêt après arrêt, j’écris les lignes, reprends mes notes sur les lignes, prolongent des lignes : cherchent les mots pour mieux nommer le net et dans le net ce que j’y cherche, peut-être ce qui fait ligne, ce qui dans les lignes fraie. Des lignes comme autant de coups qu’il faudrait asséner au monde, ce monde-ci, et comme il n’y a qu’un monde : mais il n’y a pas assez de lignes peut-être. Le train continue.

Évreux Normandie alors est un point sur la ligne : sur l’image, un homme attend qu’Évreux Normandie cesse. Il cesse dès que je ne vois plus l’homme qui attend.

J’aurai ensuite vu le fameux banc de la gare de Bernay.

Et la glorieuse cathédrale de Lisieux, crâneuse au sommet de la colline, crâne enfermant quelles mémoires, et quels oublis, quelles poussières ? La tour, tout à côté, qui la défie dans sa laideur contemporaine, m’attendrit davantage, pas autant que les lignes qui par-dessus moi tissent les lignes de fuite.

Caen est une question de temps : une question qu’on n’ose plus poser quand on voyage dix heures, et qu’une heure est mille heures, et qu’il faudrait arriver maintenant, mais quand, ce n’est plus la question, la fatigue est posée sur mon corps et ne me quittera pas de la semaine ; une jeune fille pleure derrière moi et je n’oserai pas me retourner : lâcheté ou pudeur ; et comment écrire une ligne pendant les larmes ?

Bayeux tisse derrière la vitre d’autres lignes qui auront fini par tisser la splendeur des tapisseries des Pénélopes impatientes ; suis-je, de Pénélope, son impatience, ou son attente ? Ou l’un de ses fils qu’elle pourrait trancher si elle l’osait, si elle savait. La fille est descendue le visage ravagé.

Cerisy soudain. Le château, et au-dedans, ses fantômes. Des universitaires, penseurs, manifestant le talent de penser et de le dire, et de l’écrire, se sont, un siècle presque, retrouvé là au printemps pour parler et prononcer les mots de la pensée ; je pense aux larmes et aux lignes, je pense à tout ce que la fatigue me fait penser et la lumière tombe.

Je m’accablerai de fatigue ici, dedans, là, sans rien voir de toute la nuit la façade des écuries qui veillera peut-être sur moi et les fantômes des chevaux hurlant dans la nuit.

La nuit, le matin : deuxième jour.

En se retournant, on voit bien que rien n’a changé depuis la dernière fois que je suis venu (je ne suis jamais venu ici).

D’ailleurs, en se décalant légèrement, on peut presque percevoir la calèche sur le point de.

Un étang donne toujours l’impression du mot étang, et des poèmes de l’étang, ce qui est dans l’infini présent qui participe au temps perdu des enfances, du bruit de l’eau frappé sur lui. « − Sourds, étang, − Écume, roule sur le pont, et par dessus les bois ; − draps noirs et orgues, − éclairs et tonnerres − montez et roulez ; − Eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges. »

Déjà les premières paroles, déjà la joie d’entendre ce que la pensée permet quand elle se donne, avec fragilité et dans l’effort d’aller au plus juste, de poser les mots comme on met un pied devant l’autre dans l’obscur paralysant des choses, de se dégager des pesanteurs comme on écarte les corps morts d’une fosse pour trouver de l’air.

Nous serons là pour parler de quoi, au juste ? De l’art et des réseaux ? Ou de la possibilité d’être ensemble à se dégager des pesanteurs du monde pour penser plus justement le monde qui nous entoure, nous cerne et nous habite, qu’on habite peut-être aussi, songeant aux moyens de l’étendre, de le creuser, de le rendre autre ?

Et dehors, l’indifférence des choses vivantes rassure, remet chaque parole à la place qu’il lui revient : avec la terre, et mêlée à la certitude que rien ne sera certain, ni la couleur du ciel ni le destin des émeutes.

Le colloque pendant cette semaine dira cela : qu’on est autour des choses comme de la parole, moins pour atteindre le centre que pour dessiner des cercles qui rendraient visible notre présence parmi les choses et possible la reconfiguration de ce réel.

Dans ce temps étrange des paroles prononcées et des échanges, s’ajoutera la connexion capricieuse d’un lieu fait pour le retrait, tandis qu’il ne cesse d’appeler à la jonction : c’est l’un des paradoxes joyeux de ce moment.

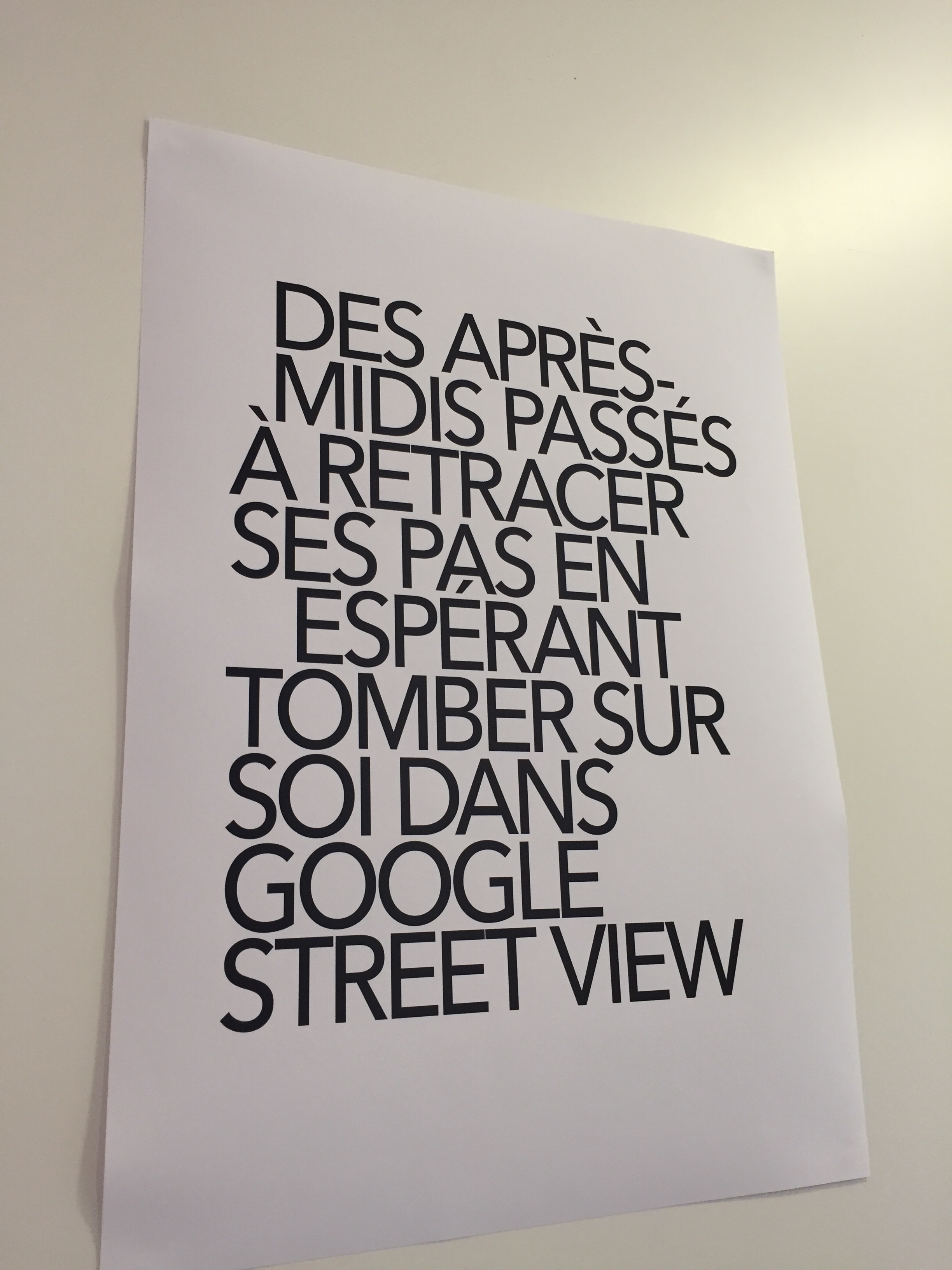

Tomber sur soi-même dans Google Street View, et que le plus étrange n’était même pas cette idée, ni soi-même, mais le verbe tomber : et ce dont il témoignait, de chute infinie vers ce qui nous conduit vers nous en nous arrachant de nous.

Image d’un lieu où la parole se prend, se donne ; en son absence : image du lieu sans âge qui relève des paroles à venir.

Quand on se retourne, tout est à la même place, et tant de choses déplacées par désir qu’il faudra déplacer dans le geste concret de s’emparer des choses et du monde.

Plusieurs jours passent ; la chambre ouverte sur le dehors est une autre image possible de ce qui passe et tombe et se déplace dans l’immobile.

Je jette un regard derrière mon épaule sur ce qui vient de passer, et m’engouffre dans le jour pour une interminable route vers Tours, pour laquelle j’emprunterai trois voitures et autant de compagnons de route — dehors, le ciel se lèvera tranquillement jusqu’à cinq heures du soir.

Enfin à Tours où j’écris, ce tableau du Machu Picchu m’accueille, je dépose les affaires et cours trouver un peu d’air où écrire tous ces jours sur le site délaissé ces mêmes jours, mais comment trouver les mots ?

-

leçons lentes des jours intenses et rapides

vendredi 18 mai 2018

— Rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères parmi toutes les apparences.

Rimb., « Veillées », III (Illuminations)

Chad Lawson, Nocturne in A Minor

Leçons des jours sans lumière : même dans ces jours, la terre continue de vibrer à sa manière, terrible et efficace, d’un bout à l’autre d’une galaxie dont nous ignorons tout, si ce n’est qu’on est pris en elle dans l’ignorance. Le monde comme une courbe légère et inarticulée dans le destin des choses sans avenir. Le monde comme se pencher dans le vide en calculant la profondeur, sans voir qu’on tombe aussi. Le monde comme une comparaison impossible. Le monde, comme un mot qui ne dirait rien de lui : au réveil, les images étaient précises pourtant.

On a fait dans la chambre plusieurs trous pour laisser l’air passer plus facilement. L’habitacle d’une vie est à l’image de nous-mêmes : il faut les percer de part en part pour qu’un souffle passe de l’extérieur et rendre l’intérieur vivable. J’ai regardé longuement ce matin l’un des trous – une aération ingénieuse fait de mille trous. On voit le dehors depuis le dedans. Ce n’est pas une fenêtre, on ne me voit pas du dehors. On voit la lumière se décomposer pour aller dans la chambre et sortir par l’autre trou. En faisant le trou, ils ont failli percer une poutre cachée dans le mur, entre deux pierres tassées sous la poussière. Image encore, mais de quoi ? Moi je regarde la lumière passer comme des manifestants sur l’état invivable du monde.

Le monde, j’apprends que dans les câbles sous-marins grâce auxquels je le reçois, est traversé de lumière capable d’en faire le tour sept fois en une seconde. C’est évidemment inimaginable : restez sans respiration une seconde, et vous ne pourrez pas compter jusqu’à sept. Le monde vient, pourtant, à la surface de l’écran qui vient le recueillir, et qu’il faudrait insulter. L’insulter sur l’écran ne suffit pas : il faudrait dans la rue qu’on soit davantage que le monde entier pour cela.

Leçons des jours passés : aucune vraiment. J’ai marché dans Rome comme si c’était possible, de marcher dans Rome – comme un voleur –, et j’ai regardé les statues, en songeant à d’autres, enfermées dans les sous-sols du Louvre, c’était dimanche ; lundi, j’ai travaillé le matin sous la pluie de Marseille et répondu à mille mails inutiles l’après-midi ; mercredi, j’ai roulé jusqu’à Aix et roulé jusqu’à Marseille, comme un boulier ; mercredi, j’ai fui les hurlements des perceuses et des pierres massacrées sous la poussière en trouvant refuge dans un café près de la mer, sous la pluie encore, qui tombait comme des rêves ou des corps dont je lirai les noms le soir, abattus par des snipers à deux cent mètres parce qu’ils réclamaient de vivre ; jeudi, j’ai écrit, longuement, sur un spectacle dont j’avais à peu près tout oublié, sauf l’émotion qui le suivait, et le soir j’ai bu du vin syrien avec des camarades ; vendredi : j’ai soufflé longtemps dans une machine, le médecin m’a montré des graphiques, a posé le nom d’une maladie d’enfance dont je pensais mon corps quitte, et j’ai vu ma peau réagir à des tests comme un révélateur, j’ai conduit dans Saint-Barnabé en pensant à Alix Cléo Roubaud, et j’ai regardé la mer comme s’il y avait une leçon à tirer de tous ces jours ensemble qui retardent les révolutions.

-

la prise de la ville

vendredi 4 mai 2018

La pensée poétique [...] est l’ennemie de la patine et elle est perpétuellement en garde contre tout ce qui peut brûler de l’appréhender : c’est en cela qu’elle se distingue, par essence, de la pensée ordinaire. Pour rester ce qu’elle doit être, conductrice d’électricité mentale, il faut avant tout qu’elle se charge en milieu isolé.

André Breton, Arcane 17, 1945

Bob Dylan, Visions Of Johanna (Belfast 6 May 66)

Dans les cafés et dans les bars, dans les rues et partout je vais toujours à la recherche d’une prise pour me brancher : je rentre dans les cafés et toujours je demande : « vous avez une prise où je pourrais me brancher ? » Souvent on me dit non, on me regarde de travers, on cherche à savoir si je vais consommer, je dis oui, que je vais prendre un café (s’il vous plaît, et je regarde le prix, et je fouille dans mes poches, je compte les centimes, je tends la monnaie que je pose sur la table, et je m’assoie, je me branche), comme ici où j’écris, dans un café quartier Saint-Roch à Montpellier où j’attends d’aller au théâtre, ce soir, et en passant, j’ai vu qu’il y avait des prises alors je suis rentré, j’écris, je lis, mon café est maintenant froid et imbuvable et je n’ose pas en demander un autre, c’est ainsi.

La prise dans les villes est une quête de chaque instant quand on est, comme moi, bien souvent lâché dans les villes entre deux heures et qu’il faut bien les écrire pour ne pas leur appartenir vraiment et s’en arracher. Dans ce combat mené contre l’errance, contre la ville et ce temps, la machine n’est pas une alliée. Je possède une heure à peine d’autonomie - le mot est-il juste ? n’est-ce pas la machine qui possède une heure à peine d’autonomie avant de réclamer, comme une mort de faim, de quoi se charger. Pour écrire, il faut une prise : écrire contre la ville exige de lui réclamer d’être une alliée dans le combat contre elle, ses organisations inadmissibles.

Il faut bien ruser.

Si seulement je trouvais la prise de la ville où je pourrais me brancher en continu sans rien demander à personne.

Cette prise existe : elle est plantée au milieu de la ville, au milieu de la route qui traverse la ville.

À l’endroit précis, ici, où la ville puisait ses forces, où elle se chargeait en énergie, passaient les hommes et roulaient leurs voitures, indifférentes et dociles, féroces et aveugles ; la ville puisait ses forces, elle aussi indifférente et docile, mais plus féroce encore, et chaque seconde plus chargée en énergie par le flux intarissable du flux. La ville puisait ses forces.

On ne se demande pas assez d’où vient que la nuit est un jour, dans nos villes, d’où vient qu’elles imposent ce faux jour dans les nuits jamais assez noires et profondes, on ne se demande pas assez pourquoi les jours sont si obscurs de nos jours. On les voudrait pourtant davantage pleins de nous-mêmes, avec moins de lâchetés et moins de tristesse partout répandues en nouvelles qui passent comme de l’électricité dans les téléviseurs toujours allumés.

Ici, la prise de la ville relie immédiatement le vide avec le rien, c’était le secret : il fallait y penser. Dans ces jours où on va, d’une nuit à l’autre, d’une contre-réforme à une autre, il suffit de regarder où on marche pour voir que c’est toujours sur cette terre, et qu’elle fait toujours défaut, qu’elle manque tant, qu’elle est toujours trop remplie comme un document administratif.

À cet endroit, la ville puise l’énergie continue qui la maintient dans cet état morne et vague de ville à l’état humain. C’est ce qui sépare la forêt de nos rues : l’électricité. Simplement cela, et rien d’autre. La prise de la ville en témoigne : partout dans nos maisons, les prises sont branchées à d’autres prises, qui le sont à d’autres, jusqu’à une prise unique, plantée au centre exact de la vile et reliée au centre exact du monde. Ici, c’est ici. Je l’ai regardée longuement comme une bête crevée, et comme l’image du monde : ce n’était pas une image, c’était à peine le monde.

Que la révolte n’est pas seulement un devoir sacré, mais le seul geste qui nous reste pour demeurer des vivants parmi les morts, c’était la pensée de ces jours, et le geste de ces jours, minuscule pensée et minuscule geste dans le chaos immense de l’époque. Que la révolte ne suffira pas, qu’il faudra peut-être aussi faire de la nuit des jours pleins, renverser les lois comme on marche à minuit sous la lumière des néons pour mieux voir son ombre avancer contre soi et s’abattre contre des murs qui les abattraient, oui. C’était la pensée obsédante de ces jours passés et de tous les autres jours jusqu’au dernier.

La ville possédait sa prise : il suffirait de la trouver pour débrancher les énergies fausses qui la maintiennent en l’état ? Il faudra plus, mais c’est un début.

Prendre la ville : prendre la ville par son milieu, son centre, ses bords. Prendre la ville par le bout de sa lorgnette ; prendre la ville. La ville ici pendue à elle-même, et moi marchant sur elle comme si de rien n’était. Rien n’était. Et moi aussi, je n’étais qu’un homme seul qui marchait non sur la ville, mais à la surface déjà mille fois parcourue des choses.

La voix de Dylan hurlait : « The ghost of ’lectricity howls in the bones of her face / Where these visions of Johanna have now taken my place ».

La prise de la ville était fichée ici, abandonnée à son triste sort ; mais nous, nous ne nous abandonnerons pas à notre sort parce que notre sort n’existe pas, que nous sommes libres d’être ceux-là qui marchent nuit et jour contre tout ce qui nous lie et nous dicte de marcher là le jour ou ici la nuit, et si la tristesse que nous portons est pour ce monde c’est au nom d’une joie plus terrible encore d’un monde conducteur d’énergie plus vitale que seulement se brancher pour demeurer au monde. Le fantôme de l’électricité souffle dans les os de ton visage : les fils reliés entre eux par l’énergie conduiront à autre chose que les nouvelles anciennes du vieux monde, et nous finirons bien un jour par danser sur ces fils au-dessus des ruines et par-dessus le temps.

-

loin de tous les soleils

lundi 30 avril 2018

Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné une éponge pour effacer tout l’horizon ? Qu’avons-nous fait quand nous avons détaché la chaîne qui liait cette terre au soleil ? Où va-t-telle maintenant ? Où allons nous nous-mêmes ? Loin de tous les soleils ?

F. Nietzsche, Le Gai Savoir [1] Détroit, Droit dans le soleil

Des questions, il en tombe autour des nous des centaines comme au milieu de l’orage je courrais, hier, dans la pensée d’enfant que je pourrais, à force de vitesse et de ruse, passer entre les gouttes, qu’il suffirait pour cela de fermer les yeux et de crier : le bruit de la pluie recouvrait pourtant tout, et les questions continueraient de tomber autour de moi bien après que je sois rentré, trempé, vaincu, et joyeux.

Ne tombons-nous pas sans cesse ? En avant, en arrière, de côté, de tous côtés ? Est-il encore un en-haut, un en-bas ? N’allons-nous pas errant comme par un néant infini ? Ne sentons-nous pas le souffle du vide sur notre face ?[id.]

Les questions ne devraient pas être ce qu’elles sont trop souvent : des excuses pour ne pas avoir y répondre. Dans ce monde vieux qui pourtant résiste, et qui dans sa chute préfèrerait nous écraser plutôt que de choisir l’endroit le plus digne où disparaître, on est toujours une des questions, on oublie qu’on peut être aussi une des réponses. Lecture hier et samedi du terriblement beau Lambeau de Philippe Lançon. Trouver des questions aux réponses ? Non, juste de la dignité et des forces pour mieux voir l’époque. Dans ce monde vieux plein de terreur et de nuit, il faudrait peut-être cela : apprendre à voir mieux, ne plus fermer les yeux sur l’orage, et cesser de courir un peu en pensant qu’on échapperait aux grandes eaux des ciels : simplement s’arrêter, et peut-être même ouvrir la bouche, tout boire, tout recracher, et aller lentement du pas de ceux qui vont, lentement, vers des questions plus belles et des réponses plus grandes.

Ne fait-il pas plus froid ? Ne vient-il pas toujours des nuits, de plus en plus de nuits ? Ne faut-ils pas allumer des lanternes ? [2]

-

Nos bras s’écarteraient-ils si nous tournions sur nous-mêmes dans un univers vide

mercredi 18 avril 2018

Une expérience de pensée en physique, tout le monde voit à peu près ce que c’est : un petit laboratoire mental, un protocole intuitif qui permet de tester des hypothèses autrement inatteignables. Si la pomme pénétrait à travers la Terre, ne décrirait-elle pas autour de celle-ci une ellipse écrasée dont l’orbite de la Lune n’est que la version dépliée ? Si nos pieds touchent le sol d’un ascenseur est-ce parce que la Terre nous attire ou parce que celui-ci accélère ? Nos bras s’écarteraient-ils si nous tournions sur nous-mêmes dans un univers vide où nous serions le seul référentiel, ou bien ne s’écartent-ils qu’en vertu de l’attraction des galaxies lointaines ?

Aurélien Bellanger, chronique France Culture, 20 février 2018 (les expériences de pensée) Fabrizio Paterlini, After the rain there will always be the sun

Des expériences comme s’il en pleuvait : depuis trois jours, le soleil tombe à grosses gouttes après des semaines d’automne, c’est alors août soudain partout et partout soudain le printemps possible. Il suffirait de tendre les mains sur l’histoire qui vient, qui passe, qui s’effacera si on ne se jetait pas sur elle en hurlant, avec tout le désir possible, et impossible. Il suffirait seulement de cesser de croire que l’histoire arrivera, qu’il n’y a rien que nous et du temps au présent bientôt voué à être du passé. C’est se jeter sur un corps pour lui dire viens, c’est se jeter dans une rue avec la pensée qu’on risque les coups autant que l’amour, c’est se jeter sur les bascules décisives des temps qui seront peut-être des anecdotes qu’on radotera dans cinquante ans, ou qu’on oubliera. Qu’on oubliera, oui, et c’est aussi pour cet oubli qu’on se jette sur l’Histoire qui passe afin qu’elle ne passe pas sur nous, cette fois.

Des expériences du silence : dans le rêve, des phrases parfaites que j’écris à mains nues sur un mur, avec la pensée obsédante qu’il faudra m’en souvenir, au matin ; au réveil, je n’ai rien, plus rien. J’emporterai ce rien avec moi toute la journée, et toute la vie qui reste. Ce sera tant pis pour moi. Des expériences comme de conduire à l’aube dans Marseille vide ; regarder les quelques passants perdus, se saluer aussi, d’un geste, en frères d’insomnie. Expérience relative d’un monde agencé selon la fatigue : ce même espace que je mets une heure à parcourir pendant l’année, vers 8 h, je mettrai une demi-heure, à peine, pour le traverser. L’espace est du temps orchestré sur l’éventail du jour ; l’espace est une donnée arbitraire du paysage et du territoire. L’espace n’est qu’une décision d’insomniaque : de somnambule. Voilà ce que mon rêve n’écrira jamais.

Des expériences de lutte : sur les banderoles dans l’université occupée, des colères folles et joyeuses, des désirs de mondes neufs qui ne s’accompliront que si nous y travaillons maintenant. Ce que sera le monde émancipé, seul ce monde le dira, et nous en lui qui voudrions le nommer tel : en attendant, il n’y a rien à attendre. Expériences de la pensée qui s’amassent comme des atomes sous un corps en expérience, en action. Dans les Assemblées Générales de ces jours, de quoi se souviendra-t-on ? De la fatigue ou des forces qui restaient encore pour dire, pour débattre, et pour penser encore à ce qu’il faudrait faire ? Ou des paroles échangées pour rire, des désaccords terribles qui s’oubliaientnt immédiatement, des solidarités acquises pour toujours ?

Des expériences de la matière : le ciel commence à l’endroit précis où je lève les bras vers lui ; variante : le ciel cesse dès que je m’en détourne. Hypothèse : si je marche vers le monde, il s’arrête et s’élance immédiatement vers moi. Antithèse : le réel ne surgit que si on le décrit dans une fiction qui le rend pensable. Il y avait cette phrase dans le rêve, maintenant je m’en souviens : ne cède rien sur toi-même, tu t’en chargeras bien.

Hier, durant ce colloque très beau sur la scénographie, j’étais au centre de la table ronde qui clôturait la journée. Les mots qu’il aurait fallu dire à Peter Stein, à quelques mètres de moi durant deux heures, je ne les possède que maintenant. Et encore, ce sont eux qui me possèdent. Manque.

Des expériences du manque : le bruit du sable contre mon corps jeté au fond des océans. Des expériences du net : recommencer à dessiner le site sous la forme d’un labyrinthe. Des expériences du désir (les taire). Des expériences secrètes (toutes). Des expériences politiques de la colère : « Du possible, non comme certitude, mais comme tâche ; non comme promesse, mais comme virtualité » (Bensaïd). Des expériences terribles de la joie : renverser le monde ne suffira pas, ce sera le rendre habitable qui fera de cette histoire, notre histoire.

-

mémoire des jours à venir

lundi 16 avril 2018

Léman !… Lohengrin !… Lombano !… Holzer !… un instant, vous apparûtes, recouverts des insignes de la jeunesse, à mon horizon charmé ; mais, je vous ai laissés retomber dans le chaos, comme des cloches de plongeur. Vous n’en sortirez plus. Il me suffit que j’aie gardé votre souvenir ; vous devez céder la place à d’autres substances, peut-être moins belles, qu’enfantera le débordement orageux d’un amour qui a résolu de ne pas apaiser sa soif auprès de la race humaine.

Lautréamont, Les Chants Maldoror, Chant III Pat Martino, Both Sides Now

On raconte que le guitariste Pat Martino, après un accident qui le laissa sans mémoire, apprit de nouveau à jouer en écoutant ses propres enregistrements. Cette histoire me terrasse. C’est le contraire d’une leçon. Pour nous autres qui avançons sur l’écran des mots comme des mains dans le noir, est-ce qu’on peut perdre la mémoire à ce point, et la retrouver ainsi ? Pour nous autres qui regardons le monde comme s’il était sur le point de lancer l’assaut, est-ce qu’on ne ferait pas mieux de courir vers lui pour qu’il perde sa mémoire ?

La fiction, ce n’est pas moins de réalité, c’est davantage de rationalité. Lire Rancière ces jours donne le vertige. Ce monde qui se raconte comme un grand récit des jours morts s’affole de lui-même, va tomber, c’est sûr, à force de rationalité. Je lis que plusieurs drones et des hélicoptères de combat avec l’appui de blindés ont mis à bas une une charpente de bois taillée avec métier dans un bocage nantais. C’est l’image qui restera de tous ces jours quand il faudra les renverser : toute la technologie amassée pour écraser ce qui fabriquait le contre-monde respirable et possible.

D’autres images encore, d’autres phrases lues : le tyran, c’est celui qui survit au pouvoir. Beaucoup de lecture sur le pouvoir, beaucoup de pensées vers ce qui lie les hommes à d’autres jusqu’à l’insoutenable – beaucoup de rêves sur les ruses pour lui échapper. Exercer le pouvoir contre lui. Il paraît que le Pouvoir gouverne en notre nom. Beaucoup de pensées sur ce nom, et combien il faudra le venger, en son nom.

L’année universitaire s’achève avec les examens [sic] dans un soulèvement fébrile et dense. La beauté de ces jours tristes et joyeux, c’est aussi de voir combien on leur résiste. Des étudiants occupent des amphithéâtres de cours (ceux où il est impossible de faire cours parce que la salle est trop grande, et les corps trop loin, et la parole immédiatement perdue, jamais adressée). Des banderoles sont levées sur des draps tendus devant les portes, des phrases s’écrivent, terriblement belles et vivantes. J’ai noté celle-ci : JE NE VEUX PAS GAGNER MA VIE, JE L’AI.

Je pense à Pat Martino, je pense à ses souvenirs : à la main qu’il posa ce jour sans mémoire sur l’instrument comme pour la première fois pour tout recommencer, apprendre chaque note de nouveau et la joie des commencements, et la douleur des commencements.

Je pense à ce qu’il nous faudra de douleurs pour recommencer ce monde, sur les cendres de tous ses souvenirs, à ce qu’il faudra de joie en leur nom.

-

change le monde, il en a besoin

lundi 9 avril 2018

Ändere die Welt, sie braucht es. Brecht, La Décision

Bob Dylan, Political World

Nouvelle semaine, monde vieux – c’est ce que j’écrirai ensuite, en légende de l’image, bras tendu sur le ciel terrible (il fera beau toute la journée à cause du vent, ou grâce à lui). C’était le matin sur Saint-Charles, et déjà les nouvelles tombaient comme des coups sur le corps : à Notre-Dame-des-Landes où on avait décidé de vivre autrement pour le seul désir d’avoir voulu désirer cela, l’autrement des vies pensées contre les logiques imposées d’un réel en coupe réglée, à Notre-Dame-des-Landes, tout finissait dans les larmes versées par le dépit et les gaz lacrymogènes, et toute la journée on lira sur les fils d’infos les mots de grenade d’encerclement et d’évacuation, de destruction d’habitats auto-construits : monde vieux qui frappe comme un sourd un homme qui invente un nouveau langage.

Il y a un autre monde, et il est dans celui-ci.

La phrase d’Eluard avait du sens, ce matin, à la Gare Saint-Charles, les cheminots entraînent une petite foule avec elle — on sautera au-dessus des tourniquets du métro et on s’engouffrera dans la ville, sans y avoir été autorisé ; on marchera au milieu de la route, et les voitures s’arrêteront ; on passera les ronds-points comme s’ils étaient faits pour nous, et pour cela, et on lèvera les barrières des péages pour que les voitures passent elles aussi, comme si ce monde était à nous, et pas seulement un bien qu’on achète, qu’on loue, auprès duquel on s’endette ; le matin passera comme si on l’avait volé.

Rien ne changera de l’ordre réel des choses mortes qui nous gouvernent ; mais au moins pour un jour, avant d’autres, marcher sur la ville sans y être autorisé délivre du sentiment d’être soumis à elle, aux jours, et au sentiment qui nous dit où la vie s’établit, où elle est inacceptée.

Bien sûr, pendant ce temps, les coups sur Notre-Dame-des-Landes, les menaces sur les amphithéâtres occupés par la joie des étudiants qui reprennent en main leur avenir, les mépris de masse, les droits dans leurs bottes, toutes les consignes, toutes les insultes — bien sûr, pendant ce temps, tout ce qui se poursuit et écrase.

Sur Saint-Charles ce matin, au-dessus de Marseille prêt à s’ouvrir en deux sous le déluge, au-dessus du pays, malgré les mauvaises nouvelles de ce jour qui tombent dans la boue avec des enclos dignes faits de mains d’hommes et de femmes dignes, oui, malgré les crachats de dépit, ou par eux, quelque chose malgré tout comme ce qui précède les commencements.

-

l’imminence, peut-être

dimanche 8 avril 2018

Le soir, noblesse est partie de ce ciel.

Ici, tout se blottit dans un feu qui s’éteint.

Le soir. La mer n’a plus de lumière et, comme aux temps anciens,

tu pourrais dormir dans la mer.Éluard, sans titre

Fabrizio Paterlini —Week #10

Lente bascule des jours vers ce qui se précise et ne vient jamais : le printemps, ou les révolutions. Les révolutions viendront plus sûrement que le printemps ; et dans ces jours secoués de rage et de joie, on est plus vivant d’appartenir à ce temps qui se réveille, qui se soulève, un peu, qui s’arrête ; et sur la grève de Pointe Rouge, je pense à ce mot de grève et à sa douce violence de mise aux arrêts des logiques du réel.

À l’image, l’orage imminent qui s’est répandu toute la matinée et qui se dispersera vers midi est une image menaçante de ces jours, aussi : peut-être que rien n’aura lieu, pas même le lieu. Comme toujours le temps passe sur lui comme de l’oubli, et nous, qui le regardons en attendant des signes nous retrouvons au soir honteux d’avoir été lâches, et qu’il aurait été plus juste de cracher sur le sol ou au ciel pendant qu’il faisait jour — que vienne un temps dont on s’éprenne, oui : mais qu’il vienne de nos propres mains. Qu’il est temps enfin, et urgent, de ne plus attendre pour basculer ce monde vieux dans l’oubli.

L’orage ce matin comme au soir des révolutions toujours imminentes, toujours repoussées au nom de leur imminence ? Comme une rencontre au matin, quand il faut partir déjà ; ou comme on rêve l’aube au plein cœur de la nuit perdue déjà.

[/(Pour moi, l’orage imminent et évanoui aura été l’image d’une autre bascule, celle qui conduit vers des jours autres qui n’auront pas lieu : je l’ai appris vendredi, les projets pour l’an prochain s’effacent. Tant pis. Le présent est toujours de l’avenir qui aura été rendu impossible. Il faudra ruser pour malgré tout s’inventer malgré eux. Ou alors renoncer ? C’était la pensée, vendredi soir, quand rien n’est arrivé (comme prévu), rien de ce qui aurait pu (dû ?) avoir lieu (comme toujours) dans cette vie interrompue, ou repoussée. Sans doute n’est-ce pas même décevant : c’est dans la nature des choses de nous entraver ; on est simplement toujours en quête de moyens de dériver les courants.)

/]Heureusement, les autres nous donnent la force qui nous fait défaut. Jeudi, dans l’amphithéâtre presque vide, ces paroles jetées le matin pour qu’on les ramasse. Et en fin de journée, dans l’amphithéâtre tout proche, c’étaient d’autres paroles qui y faisaient écho en moi : les paroles des étudiants qui décidaient d’occuper pour la nuit l’université. D’un matin au soir, ce qui liait la pensée à l’action, ce nouage — comme si le soir avait ramassé les mots du matin.

Peut-être que tout commence, ces jours ; ou que c’est déjà fini — et pourtant, impression d’un sursaut dans cet engourdissement du monde. Ce qu’il faudrait, c’est de cesser de lire dans le ciel les signes à venir, et ne plus attendre que l’éclair annonce le tonnerre — inverser les choses, ce serait cela, l’émeute : quand le tonnerre précède l’éclair. Les émeutes intérieures ressemblent à cela : et dans nos vies, on reconnaît les bascules à ces déclenchements de forces. Il faudra apprendre à les percevoir aussi dans le grand dehors des choses, dans les corps et les cris, et non dans les paroles jetées, mais dans les actions qu’on ferait avec elles.

-

d’Auckland à Nîmes, et retour

jeudi 29 mars 2018

Tous les matins on met les montres à l’heure

Le train avance et le soleil retarde

Rien n’y fait, j’entends les cloches sonoresCendrars, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France

Bob Dylan, On the Road Again

Il pleut lentement et le jour se lève, un peu, sur Nîmes. Il paraît que c’est Nîmes, ce pourrait être Auckland ; ce n’est pas Auckland : la preuve, c’est Nîmes, et il pleut.

Depuis un mois, de Marseille à Lyon, et de Lyon à Paris, de Paris à Auckland, via Singapour, puis vers Wellington et Christchurch, vers Queenstown et Nelson et retour vers Christchurch, Singapour et Paris, et Nîmes – il paraît qu’on a changé d’heure, ici, que c’est le printemps, sous la pluie tandis que l’été s’achève dans l’automne de l’autre côté du monde où j’ai laissé quelque part un peu de peau, des cheveux et mon ombre.

Je ne sais pas ; j’ai compris qu’il pouvait être minuit à volonté sur une face du monde qu’il suffit de choisir.

Depuis un mois, être chaque jour dans une ville différente de l’autre côté du cadran des heures, midi quand il est minuit, fait penser au temps comme à un choix, un possible, un pur désir. Y penser : un jour, tâcher de se décaler soi-même des heures imposées par le monde, la fatigue et les lois sociales. Y penser pour plus tard.

Nîmes est peut-être le contraire d’Auckland et de Singapour, peut-être seulement parce que j’y suis, ce matin, et qu’Auckland, que Singapour, n’est plus qu’un souvenir qui déjà s’efface peut-être.

Un mois sans écrire, ni ouvrir les pages des carnets – c’est aussi une expérience du temps, et comme si le temps passait autrement quand on ne l’écrit pas ; passe-t-il seulement ? Et de quel poids ?

J’ai regardé ce matin quelques photos emportées depuis là-bas – les villes de Nouvelle-Zélande ne sont pas des villes, mais des longues rues qui distribuent à gauche et à droite (et inversement, ici on conduit de l’autre côté, mais lequel ?) : et à Nîmes, hier, y penser aussi – à côté de la Maison Carré, un édifice en verre qui ressemble à une banque, un commissariat ou une médiathèque.

Aux terminaisons des arbres, le miracle de nouveau, du temps qui revient : quelque chose commence. Un mois loin de France, dans le décalage d’un demi-jour entier, et au retour, tout commence donc, encore.

-

et la maladresse dans la lutte

lundi 12 février 2018

J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne beurre pas ma chevelure.

Rimb. Sami Yusuf, Struggle

Ne dormir qu’à moitié depuis dix jours donne d’étranges rêves — mais je ne sais pas si je suis digne de ce don, moi qui n’en garde que des fragments éparpillés dans le matin, autour de moi, autour de tout ce qui s’écroule en désordre avec le matin, le jour, la veille, les promesses et les colères. Bien sûr, la colère est toujours ce qui est le plus lourd sur le sol et qu’on ne ramasse qu’en crachant ses poumons. La semaine dernière, être aphone trois jours, quatre presque : et c’est comme pour les fragments de rêves : ces pertes lestent davantage. On est plein de mots et d’images, on avance avec ce poids en plus dans le corps, et jusqu’au soir ; la nuit, je ne dors donc presque pas et les rêves ne sont pas différents des cris qu’on lance sur le mur quand on n’a plus de voix. Apprentissage d’une autre manière de temps quand le corps épuisé doit aller d’un bout à l’autre du jour et qu’on le tire à soi comme un sac, comme une voile tendue dans le vent et qu’on pourrait lâcher les mains pour voir tout cela être emporté quelque part loin d’ici.

Du mot lutte, de son irruption obsédante dans ma vie depuis plusieurs mois, comment m’en défaire. De ce que ce mot porte en lui de lutte, en moi, auprès de lui : de la soudaine nécessité de rejoindre des luttes, ou d’en construire. De l’expression construire des luttes, sourde, persistante, qui fore. De la manière de penser aussi l’Histoire dans la continuité de telles luttes, et de renouer à elle, maladroitement comme un enfant marche en tombant mieux, de renouer cette vie avec d’autres, de lier ma vie avec d’autres : de toutes ces pensées neuves surgies à l’automne, et qui demeurent dans le vent, cet hiver, comme un drapeau.

Entendu dans le café tout à l’heure : elle fait ce qu’elle veut de son corps (c’était une vieille à une autre). Manière de dire qu’elle (mais qui ?) ne fait pas ce qu’elle veut de son corps, sans doute, et dans le sourire abject que je devinais à la table à côté, le mépris sournois. Lutte, ce n’est pas seulement en soi, et contre ce monde vieux, ce n’est pas seulement dans l’organisation collective, dans l’horizon de l’écriture ou dans le corps, ou dans le secret ou dans la manifestation, dans la marche ensemble, ou dans le chaque jour des jours perdus, des jours conquis, ou dans les rêves, dans l’amitié et l’amour aussi, ou dans la colère et la tristesse, dans la joie parfois, plus rare, dans le vent, c’est aussi dans ce café, entendre cela et se retourner, et croiser le regard de la vieille, et ne pas dire un mot, mais déjà puiser la force de colères neuves qu’il faudra bien porter jusqu’aux rêves bizarres des nuits blanches à venir.