Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

-

dans la direction de l’inconnu

mercredi 25 décembre 2019

Voilà une centaine de léviathans qui sont sortis des mains de l’humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris des blessés, les coups de canon, c’est du bruit fait exprès pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est fini, et que l’océan a tout mis dans son ventre. La gueule est formidable. Elle doit être grande vers le bas, dans la direction de l’inconnu !

Lautréamont, Les Chants de Maldoror

Ce qui tient du début et de la fin, du flux ou du reflux, je ne sais pas ; ce qui tient de l’aller, du retour : de ce qui commence et de ce qui recommence, on est devant le miroir sans tain des choses — on sait seulement que le temps ne passe pas, qu’il nous emporte. Qu’il n’y a pas de paysage, seulement une position à tenir face au proche et au lointain : que le proche et le lointain sont des décisions. La mélancolie, seulement l’autre nom de la lucidité.

Refaisant le fil des jours passés, je confonds les lieux et les visages, je ne garde que la fatigue qui est comme un filtre posé sur chaque image. C’est la leçon de l’asthme : elle ralentit en donnant le sentiment de l’urgence. Peut-être est-ce une illusion ; mais devant le bâton brisé sous la surface de l’eau, je suis du côté de la brisure comme de celui de la fatalité.

Ces semaines de grève redonnent des forces. Quand le premier geste de refus porté à l’égard du monde tient à s’arrêter, c’est que décidément quelque chose ne passe plus. Dans les grèves comme dans les moments de panne d’électricité, de grand désordre, quelque chose d’une socialité neuve se tisse, d’autres regards. Ce qui reste quand on nous dépossède de tout relève de cette solidarité sans mot, qui n’a pas besoin du monde pour se savoir, et que le retrait du monde laisse apparaître. On marche dans la rue pour cela aussi : sentir à l’épaule des solidarités qui font tenir debout, et qui font aller.

Il y a des fêlures aussi, des lignes de partage qui séparent.

Il y a, dans ces jours, tout ce qui passe dans la nuit, ou dans le jour obscur du jour, et que je n’oublie pas — mais que je ne saurai pas nommer parce que cela appartient à ce qui excède.

Dans la solitude — du cinéma, du théâtre, des foules —, je sais me compter. Je sais ne pas compter sur moi. Je sais ce qui me regarde. Je voudrais savoir être de ceux. Je regarde. J’ai vu ce qui ravage et décourage ; j’ai traversé, en deux semaines, le spectre des possibles — et cela ne m’a pas anéanti ou dévasté, ou soulevé ou emporté : c’est resté. Le ravage indiscutable n’a lieu qu’après coup peut-être, ou devant nous : c’est l’inconnu. C’est la femme de dos dans le café dont la nuque, par instants, bouge ; c’est la réalité nue des choses impossibles et désirables. C’est ce soir, peut-être encore.

L’emportement soit une averse ; une façon d’éblouir ce que j’oublie pour le reste de mes jours — et d’aveugler ce que je garde en moi d’absolu, d’irrémédiable, de totalisant : l’amour n’est pas ce que l’on croit, revers du feu, chute du jour : ni ce qui reste irrévélé tant qu’on l’éclaire ; plutôt l’espace d’un instant ce qui sépare les silences en deux et les répartit dans la vie, dispersés, évanouis, intacts.

-

le pouvoir des artisans de la fin

lundi 18 novembre 2019

« Se mettre en route pour des lieux où ne mène aucune route, c’est une habitude qu’il faut perdre. Parler d’affaires que les paroles ne peuvent régler, c’est une habitude qu’il faut perdre. Penser à des problèmes que la pensée ne saurait résoudre, c’est une habitude qu’il faut perdre », disait Me Ti.

Brecht, Me-Ti ou le livre des retournements

C’est toujours l’histoire des malentendus : et je ne sais toujours pas quelle est l’histoire. Il faut que la nuit soit complète pour voir les étoiles ; et que le silence soit parfait pour l’entendre. Toujours l’histoire des malentendus précède l’intelligence de la situation. Dans la nuit, j’entends mieux : au moins est-ce clair. Toute la journée, je l’ai passé en passant d’un lieu à l’autre en pensant à un autre encore : ai-je habité autre part que dans le retard et la peine ? Oui, toujours avec la liesse la tristesse se mêle secrètement : mais ce n’est pas un secret, seulement le poids dans le corps.

Le mot de lâcheté (la coupure) : ce qu’il porte.

La fatigue me relie plus sûrement que la force à ce qui m’appartient : ce moment de bascule avant le sommeil, juste avant. Dans la fatigue, je suis plus proche que jamais des malentendus, ceux qui éveillent, soulèvent, soutiennent. Les cris dans le sommeil, je ne les entends pas. Si je vois les visages, ils sont étendus en moi : comment le dire autrement ?

Donc le malentendu. On tient à me lire cette phrase : j’ai oublié le début, mais elle disait qu’il fallait continuellement lutter contre le pouvoir des artisans de la fin. Enfin, je trouvai la clé : celle qui ouvrait ces jours sur un jour neuf. La fin de l’histoire comme la fin de la politique, tous ceux qui nous gouvernent l’élaborent patiemment et avec acharnement contre nous, pour que cessent la politique et l’histoire et que s’établisse dans la fin ce qui n’aura pas de fin. Ce à quoi il faudrait lutter, c’est chercher inlassablement des commencements, le contraire des fins, la puissance de ce qui recommence et qui nous établirait de plain-pied dans le complot contre les puissances (qui en nous aussi œuvre, fait le sale boulot des fins). J’avais entendu, et compris. Je regardais le vent dehors et il battait contre moi l’appel. Il ne pleuvrait que sur des évidences désormais.

Mais j’avais mal compris.

Contre le pouvoir des artisans de la faim. C’était la phrase exacte de Brecht et tout retombait. Je ne cherchais même pas à comprendre ce qui pourrait être bien sûr, je le crois, une plus puissante pensée et plus utile peut-être. Mais je n’étais plus là. La faim remplaçait la fin, et d’ailleurs, je n’avais rien mangé depuis hier soir, et il était trois heures. Le vent dehors soufflait de nouveau dans l’arbitraire des signes et des choses, dans l’insignifiance volontaire de l’épars, dans la violence continue sous l’époque.

« Dans toute idée, il faut chercher à qui elle va et de qui elle vient ; alors seulement on comprend son efficacité » — Brecht toujours, l’ami, l’allié. Je m’appuie sur cette phrase aussi pour être le va-et-vient lui-même, de la peine et de la force, de l’effroi et de la confiance.

L’autre malentendu, je le trouve à l’instant : j’avais cru qu’il s’agissait le livre des renversements et ce n’était que celui des retournements. On rêve tant à des renversements de pouvoir que le retournement se fait contre nous. Décidément.

Dans le jour qui tombe à mes pieds comme toujours quand il tombe, je regarde des images des manifestations de samedi en m’empêchant de n’y voir que des images : plutôt, comme on marche en rang serré, puisant en elle la force de ne pas tomber tout à fait.

-

regards au loin

samedi 16 novembre 2019

Le silence encore étonnant de Saint-Just au 9 thermidor, face à la Convention déchaînée, amplifie considérablement l’énigme. Ce silence est-il ininterprétable ? Peut-on y entendre, comme le fait J.-F. Lyotard, cette vérité que « l’important dans le politique, c’est ce qui excède la politique » ? Ou bien Saint-Just, dans un état de sidération et compréhension se mêlent étrangement, y observe-t-il d’un regard froid les aventures du malencontre ? Son regard « de lynx », habitué à arracher les masques, explore-t-il pour la dernière fois les voies labyrinthiques du malencontre ?

Miguel Abensur, Lire Saint-Just

Courir après la semaine sans jamais la rattraper — jusqu’à en être piétiné. La seule chose que j’ai pu attraper, c’est froid. De retour de Bruges dimanche (fuckin’ Brugge) à Paris lundi, avant Arles mardi et Marseille mercredi et jeudi au nord, enfin Aix vendredi. Je n’ai pas compté les cafés, les pensées, ou les heures bleues. Dans la voiture, je ferme les yeux aux feux, mais très rapidement, les hurlements des Klaxons derrière m’arrachent aux flux intérieurs, me jettent dans le temps : c’est l’image de ces jours.

Il y en a d’autres.

Bruges, et les cygnes par milliers. La brume à travers laquelle on voit la brume : et on avance.

Arles, le visage de ce détenu, mardi, dans la Maison Centrale, qui raconte le regard entre ces murs : on ne voit pas loin, il dit, on ne voit pas très loin, on voit devant, juste devant nous, il faut rester aux aguets, et au-dedans de soi pour se protéger, on ferme le regard pour mieux ouvrir les yeux ; c’est à ça qu’on reconnaît ceux qui viennent du dehors, ou ceux qui passent : le regard qu’ils ont, ils le portent loin. Je ne sais pas où est la force et où la faiblesse, entre les deux regards : j’imagine que ce qui est une faiblesse ici est une force là ; j’imagine que c’est mal penser, entre force et faiblesse, et qu’on n’a pas le choix des armes quand on n’en possède pas ; quand on n’est qu’un regard. Et qu’en ce regard loge ce qu’on habite plus sûrement qu’une cellule.

Marseille, la parole de ce visage jeune qui dit : il n’y a pas la guerre entre la France et l’Algérie, mais ce n’est pas la paix. De dos, je notais à la volée. La plupart de ces adolescents étaient venus au théâtre pour la première fois la veille ; la moitié avait dormi au milieu du spectacle — on aura surtout écrit leur rêve. C’est encore du théâtre.

Dans ces jours, évidemment je pense à la violence des silences qu’on garde, qui parle en nous : les mots qu’il faudrait dire, et les gestes qui suivent, qui précèdent.

Ces jours, je vois de moins en moins : il faudrait corriger ma vue. La nuit, au moins, dans mes rêves, je vois net. Le jour, c’est comme un rideau de pluie qu’on traverserait et qui déposerait sur nous toute l’eau du monde, celle qui nettoie, celle qui noie. Le regard noyé : je ne sais pas si c’est une expression. Il faut que le théâtre passe à travers les larmes : la phrase de Kantor valait pour cette vie, comme elle valait ces jours.

-

vision du corps de Baudouin IV le Lépreux

vendredi 1er novembre 2019

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de moeurs, déplacements de races et de continents : je croyais à tous les enchantements.

Rimb., Délires II. Alchimie du verbe

La terreur dans les yeux des sujets de Baudouin IV ne venait pas seulement parce que la lèpre donnait à ce jeune homme de vingt-ans les allures du vieillard, mais que le Roi de Jérusalem, souverain du Royaume Franc des Terres Saintes, Seigneur des Comtés de Jaffa, des seigneuries d’Ascalon, d’Ibelin, de Rama, de Mirabel, des Comtés d’Outre-Jourdain et de Galilée, de Banias, Beyrouth, Haïfa, Nazareth et Toron, du Comté de Sidon et de mille autres encore, avait les mains et les pieds dévorés par la maladie et qu’il était devenu incapable de tenir une épée et sur ses jambes.

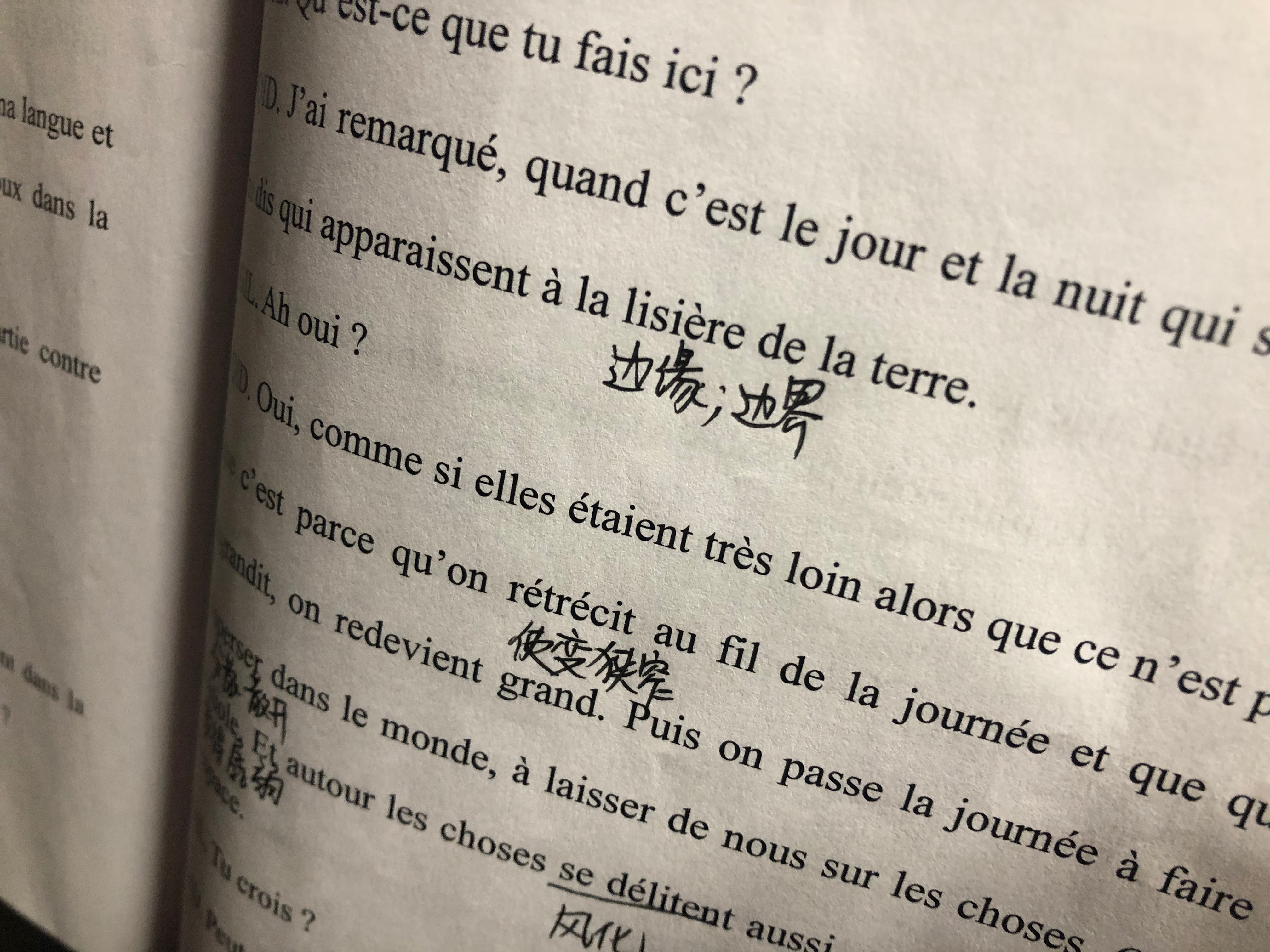

Sur la page de l’étudiant chinois, des inscriptions minuscules et précises. On travaille toute la semaine sur quelques mots. Il saisit la plupart, mais certains le dessaisissent. Alors ils dessinent — c’est ainsi que je ne peux que le voir — sous nos pauvres lettres certains rêves qui lui permettent de rêver davantage : et de dire plus précisément. À la lisière des langues, il y a ce qui défaille, tout ce qui tombe entre nous et le sens, et qui tremble, et qui remue, et qui agit.

Je ne prends presque plus de photos ces jours, peut-être parce que le temps cesse de passer, ou qu’il passe si vite qu’il est déjà trop tard ; je ne sais pas. Je suis de toute manière seulement capable de prendre des contre-jours, et parfois des visages sur les murs, mais ils sont si rares.

Si la langue du pouvoir appelle à elle les verbes de possession, ce n’est pas à cause de l’arbitraire du langage, mais par sa nature même, sa férocité brutale : prendre le pouvoir, le tenir, saisir : maintenir son pouvoir. Assoir son pouvoir. Le corps de Baudouin IV qui partait en lambeau — littéralement — ne pouvait que faire signe vers la disparition de son royaume : les deux corps du Roi se rejoignaient pleinement dans leur dissolution. Tous les comtés patiemment conquis tombaient sous les assauts des Ayyoubides comme son corps par la maladie. Quand Saladin entre dans Jérusalem, le 2 octobre 1187, cela fait déjà deux ans que le jeune roi a été définitivement avalé par la lèpre : et le vieux rêve franc de s’établir aux orients ensevelit sous la morgue chevaleresque. Peut-être qu’il est vrai que les sujets admiraient le courage du Roi — qu’il faisait là l’expérience véritable de la Passion. L’odeur de sainteté du lépreux exhalait pourtant celle de la chair vivante en putréfaction. Plus sûrement, ce que ces hommes observaient, c’est comme le pouvoir ne tient pas : qu’il tombe en livre de chair quand il s’obstine à s’établir dans son ailleurs.

J’apprends — et comment s’en étonner ? — que le premier Roi de Jérusalem, Godefroid de Bouillon, n’était pas lépreux, mais Ardennais. Oui, dans sa marche vers l’Est et les Pays d’Aden, Rimbaud avait peut-être seulement voulu rejoindre des origines placées au-devant de lui comme des horizons perdus.

Santiago, Bagdad, Beyrouth, Haïti, Hong-kong : ce n’est pas une trainée de poudre, ce sont des foyers. Nous pensons être de ce côté tranquille du monde, mais comme toujours nous pensons mal. Quand le pouvoir se dessaisit, ce qui lâche tombe à nos pieds, et il ne suffit pas seulement de se baisser pour le prendre, mais il faudrait aussi le jeter comme une grenade à fragmentation.

La peau de Baudouin IV : tout était déjà là, tout est encore là. Le roi lépreux donne une leçon : le pouvoir en s’exerçant se défait de lui-même. On regarde le jour de la même manière : en désirant faire de la nuit l’espace où les ombres s’allongeront jusqu’au matin pour en défaire l’usage et les formes, trouver la possibilité que le jour soit possible.

Je n’oublie pas que c’est jour des Morts aujourd’hui : et gloire à eux, à nous qui partagerons bientôt cette gloire. Nous vivons sous leur gouvernement davantage que sous celui qui prétend l’être.

C’est la fatigue sans doute qui parle, et la lâcheté ? Dans le contre-jour, on imagine des corps. On pourrait presque tendre les bras. On ferme les yeux. Baudouin a fini les dernières années de son règne aveugle. On peut les ouvrir maintenant : on verra Santiago et Marseille, et Paris et Beyrouth sur un même plan, et la ville et les chambres où on s’allonge pour ne pas dormir, l’un à côté de l’autre, rêvant des foules dressées non par le fouet, mais sur elle-même, et disant son nom. J’ai jeté les premiers mots d’un texte que j’abandonnerai sans doute comme les autres à son triste sort : j’ai le titre : Mille Neuf Cent Cinq. Ça raconte dans le Palais d’Hiver comment l’échec d’une insurrection a pu être victorieux. Ça dit la vengeance de nos corps sur le corps de Baudouin IV le Lépreux. Ça dit la neige sur Moscou, et la pluie sur Marseille. Ça dit la colère. Et les trainées de poudre de Kronstad à Haïti, vers Beyrouth la Belle que Baudouin n’a pas su garder, Beyrouth dont la liberté folle de ces jours flotte devant nous comme l’histoire à venir.

-

le déguerpissement, et la fuite amoureuse des morts

mercredi 30 octobre 2019

Une porte claqua, et sur la place du hameau, l’enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coqs des clochers de partout, sous l’éclatante giboulée. Madame*** établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale.

Les caravanes partirent. Et le Splendide Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du pôle.Rimb., Après le Déluge

Ce qu’on craignait, autrefois, c’était le déguerpissement de ses gens : et c’était surtout les Seigneurs et les Maîtres qui possédaient cette crainte ; les gens, ceux qui fuyaient, en avaient souvent le désir, mais seulement le désir — que les Seigneurs et les Maîtres savaient si savamment calmer, et éteindre. Le mot est beau : le déguerpissement dit la dispersion, et sa joie. Il dit l’abandon en rase campagne. Il dit le garnement aussi, ou celui qui cherche d’autres terres dans le chagrin. Il dit, de l’autre côté de la fuite, la brutalité de celui qui proclame le déguerpissement des vauriens. Je ne vois pas le vaurien dans celui qui déguerpit sans crier gare. Parce qu’il ne dit pas gare à quoi, à qui.

Je lis ces jours des pages sur les fuites, les sorties, les fugues, les trahisons pour lesquels il faut le courage ; les courages qui sont ceux de la trahison : comme tous ces mots mentent, évidemment (je croise les yeux du Duc de Bourgogne, trahi par Philippe de Commynes : et je le reconnais).

Fuir, est-ce quitter les vivant, ou laisser les morts (de peur qu’ils deviennent exigeants : qu’on les reconnaisse comme des ancêtres) ?

Ceux qui cherchent dans les Notre-Dame-des-Landes du présent les possibilités de fonder ce qui ne sera pas Rome, fuient aussi l’Histoire des meurtres fondateurs, tâchent sans doute de ne rien fonder, plutôt d’habiter un mouvement. Peut-être qu’on habite seulement à la condition de rendre possible la fuite, et qu’on vit plus librement dans le refus de se raciner : c’est l’idée reçue, mais par qui envoyée ? Et quelle destination perdue de quelle poste restante ? On confond trop souvent dans cette vie se loger et habiter : et c’est parce qu’on pense trop les conditions matérielles du premier qu’on a oublié jusqu’au sens du second : et qu’on rend impossible l’un et l’autre.

Il faudrait savoir habiter : fuir son identité racinée et sa propre histoire pour habiter ses amours possible, ses devenirs aberrants : ses morts qui ne seraient pas des ancêtres.

Habiter, ce serait savoir comment faire mourir les morts : rendre leur emprise légère : regagner d’autres rivages. En mer, les Grecs n’emportaient pas de cercueil. La mer était devant eux la possibilité de l’oubli.

Oui, il faudrait apprendre collectivement (est-ce cela l’amour ?) à calmer le scandale qui consiste à laisser les morts derrière soi.

La catastrophe a déjà eu lieu (c’est la phrase que j’ai prononcé ce soir, malgré moi). Mais ce qui n’a pas eu lieu (je n’ai pas ajouté cela), ce serait de l’expérimenter vivante en nous pour en finir avec elle. Expérimenter, est-ce que ce n’est pas répondre aux questions paralysantes en en faisant la matière de sa vie ?

Ce monde n’aura su écrire l’histoire que comme on célèbre une messe des morts : l’oraison funèbre lui aura été l’horizon des fins. Ce dont j’ai besoin, c’est d’une élégie silencieuse où je parviendrai à entendre le vacarme des voix qui viennent, lentement, m’arracher à moi — et je serais l’une d’elle.

-

tant qu’il y aura du temps

dimanche 27 octobre 2019

Le temps passe.

C’est sa nature.

Tant qu’il y aura du temps, il y aura l’ennui, et le temps passera.

Le passé, lui, ne passe pas.Le parti imaginaire, À un ami

Perdre une heure ne console de rien. On ne perd pas d’heure dans ce monde : on nous en arrache avec l’automne aux premiers jours des soupes, et c’est une question de dette — pour les heures, et pour les crachats dans les soupes. Plus tard, on nous redonnera l’heure perdue : et tout ce qu’on aura perdu d’ici là, qu’on ne nous redonnera jamais ? Ni temps passé ni les amours reviennent ? Le soleil tombe d’un poids neuf avec l’automne. Tout s’est arrêté du temps. Et tout se précipite dans le silence commencé après le soleil tombé là dans les remous. Le retard est sans fin, et les rêves si précis : mais indescriptibles.

Chaque jour, se dire que tout pourrait se retrouver, de l’Histoire et de l’enfance des jours qui commençaient tout.

Du temps perdu, c’est la phrase qui revient ; avec d’autres, et les cris : ceux des hommes qui crient le soir, qu’on entend par la fenêtre, et qui hurlent même, toute une vie perdue — je pense à eux.

La mer recule et avance comme nos heures dans nos mondes inajustés à cette vie : pour mieux être remplie de cadavres. Dans le rêve de la nuit passée, je me souviens que j’étais chassé : décidément. Saint-Just a parfois le regard perdu quand il parle : tous le notent. Et tous notent qu’il n’était pas perdu pour tout le monde. D’autres pensées viennent qui tombaient avec le soir.

La rue Monte-Christo est sous les grandes eaux ; les mêmes courants que sous le Pont Mirabeau (et les jours passent : qui demeure ?). Ce qui meurt : le temps à venir.

J’ai cherché un mot ce soir pour nommer l’histoire : ce n’était pas la peine, et le soir tombait.

Mots-clés

-

et toujours la pluie

mercredi 23 octobre 2019

je t’aime, et le reste, de la bière, de la bière, et je ne sais toujours pas comment je pourrais te le dire, K.

C’est au bord de tomber, l’effondrement à chaque instant, c’est la folie de ne pas tomber pourtant, c’est l’équilibre jamais réalisé de ces jours.

Le mystère, c’est que le temps continue d’aller de sa roue de temps qui va, c’est vraiment le mystère. Au milieu de l’orage, tout à l’heure, la pensée de la catastrophe me rassurait : que tout s’abime dans le déluge, et qu’il ne reste que des animaux. La consolation sans mesure. Moi, j’avais accepté de finir noyé. Je n’ai pas fini noyé. La catastrophe déçoit toujours. Les animaux dans les arbres continuent de se cacher.

Pleurer ne console pas.

Autre image de la route, de l’orage : cette fois dans la nuit. Ne rien voir : allumer les plein feux, et en retour, les types qui klaxonnent, éblouis. Si je les laisse allumer, je fais risquer à tous ceux que je croise le risque de la mort ; si j’éteins et garde les simples phares dans ce brouillard, je prends, moi-même, le risque de manquer le virage. Ce n’est pas une allégorie : c’est hier soir, en rentrant du théâtre.

Ce qui manque ? Le souffle coupé, l’allure de la vie perdue.

Journal arraché à la volée de jours fracassés : il est vingt deux heures vingt quatre, et c’est la vérité. IL N’Y EN A PAS D’AUTRE. Je regarde le ciel disparu. Je songe à la conjugaison, moi aussi, du réel et de l’absolu. Je regarde le ciel. Je lis. Demain, j’écrirai sur la peau de Saint-Juste et l’hypothèse de New York dans sa vie. J’aurai surtout déliré. Cela seul sauve. Mais de quoi ?

Il fait nuit maintenant.

-

sauve qui peut la nuit

samedi 12 octobre 2019

Car si [les ouvriers] parlent, c’est pour dire ceci : qu’ils n’ont pas de nuit à eux, car la nuit appartient à ceux qui ordonnent les travaux du jour ; s’ils parlent, c’est pour gagner la nuit de leurs désirs, non pas la leur — celle que ce menuisier voit s’avancer « abrutissante de sommeil » —, la nôtre, le royaume des ombres et des apparences réservé à ceux qui peuvent ne pas dormir.

Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires

La Voie Lactée a disparu : et elle est toujours là, au-dessus de nous. Seulement, dans nos villes, impossible de la voir désormais.. Plus de la moitié d’entre nous sur le vieux continent ; et pratiquement tous les hommes sur le Nouveau Monde : la nuit, les villes sont trop éclairées, et le ciel est absorbé. Il faut trouver des forêts, elles sont de plus en plus rares, dans des endroits lointains ; on entendrait les coyotes et on verrait le ciel : on verrait la nuit. Les coyotes sont les alliés de la nuit, évidemment : je le savais. Nous habitons une terre sans nuit.

Avons-nous à ce point perdu le monde qu’il fallait s’inquiéter de sauver la nuit ? Ce soir, c’est le Jour de la Nuit : on nous appelle à regarder ce qu’on n’est plus capable de voir parce que l’époque nous a retiré jusqu’à cet endroit du réel qui permettait que d’un bord du monde à l’autre, nous étions réunis. On ne peut plus désormais se donner rendez-vous dans le regard jeté sur le bras spiral d’Orion, le Cygne.

Nous sommes une pierre au milieu de la Voie lactée, et nous avons bâti des villes qui rendent invisible l’espace qui nous enveloppe. La Galaxie est l’angle mort de notre appartenance.

Ce vers de Victor Hugo : « Mes jours s’en vont de rêve en rêve. »

Et cette pensée de Miro, entendue à la radio : dans une toile, le vide permet d’obtenir plus d’intensité. J’essaie de conjuguer une phrase à l’autre, un jour à l’autre, une nuit à l’autre ? C’est impossible : j’y dépose de la croyance.

Faire le vide dans mes jours.

Autre phrase entendue : le vide est un treuil ontologique. Décidément.

Je lis des pages et des pages de La Nuit des prolétaires en essayant de chercher un paragraphe que je ne trouve pas, mais je trouve tous les autres. La nuit, le temps ouvert au temps sans durée est l’expérience neuve d’un monde rêvé autrement. Si chaque époque rêve la suivante, la nuit venge le jour : prépare les armes pour le renverser. Je regarde la nuit dans cette pensée, ces jours.

La fatigue est grande.

Mots-clés

-

enjambe le ciel

mardi 8 octobre 2019

Tout là-haut. Tout là-haut. / Ciel bleu. Terre grise. / Pour les vivants, point de surprise. /

Le monde sera toujours ce qu’il est, / Comme le chien et comme le chat, / Comme l’autruche et le chameau, / Comme l’aube et le crépuscule / Et comme le rêve de ce bel été / Qui recule.Edmond Jabès

And I’m taking pictures of you with flowers on the wall

Cette fois, ce n’est pas une image sur laquelle je trébuche. C’est, en me perdant quelque part, ici et ailleurs, surtout ailleurs, la réalité inaccessible des choses qui porte avec elle l’image insensée qui n’a pas d’autre vérité que sa brutalité. Alors, je trébuche.

Tout le jour, je n’ai fait qu’aller vers elle, l’image enfoncée dans la matière de cette vie, de ces jours. La nuit aussi. Ce matin, par exemple, la douleur à l’épaule : comme si j’avais pendant des heures tiré sur une corde insomniaque. Je me réveille sans souvenir d’aucun rêve, mais avec la douleur comme le signe que j’ai traversé les épreuves, la nuit, et que j’en ai payé le prix : la nuit est finalement un jour comme un autre.

À midi, la piqûre dans le bras pour soigner les poumons : c’est incompréhensible, presque stupide. Mais j’ai foi en la science (ce n’est pas ma seule faiblesse). Il paraît que mon corps se bat contre lui-même, et il faut lui apprendre à céder ; la piqûre aussi est une image de ces jours.

Au détour du chemin, ce chemin qui allait d’un arbre à l’autre, par le ciel.

Le chemin n’allait dans aucune direction — seulement d’un arbre à l’autre, sous le soir, il allait ; je trébuchais sur l’évidence aussi, qui disait : le chemin ne mène que vers la chute, la verticale des choses sur quoi je me heurtais portait la leçon et dignement. Moi, dans ces semaines, la fatigue me tenait éveillé, et la certitude d’aller — et je me trompais ; qu’il fallait regarder mon ombre et mes pas la piétiner, c’était finalement ce qu’il fallait comprendre ?

L’acrobranche était vide, comme le ciel ; seule la mer est pleine d’oiseaux morts.

Je trébuchais donc. L’image que je prenais à bout de bras de toute cette vie n’était pas une image ; il n’y a pas d’allégorie dans la lumière de dix-huit heures, seulement du retard, des pages à écrire (ce matin, dix sur les vingt ans de Saint-Just, et je me suis arrêté en juin quatre-vingt neuf, tout va bientôt commencer), d’autres épuisements qui n’épuiseront jamais rien. Il y a du silence au milieu de tout cela ; à la lisière des jours, la nuit s’est effacée — tous ces mots qu’on n’écrit pas, ces pensées perdues qui se déposent, s’adressent au silence silencieusement, à la peine.

Les insectes résistent, on ne leur a pas dit que c’était l’automne. Il y a une leçon politique à observer évidemment ; érotique aussi : surtout ? Le matelas a pris la forme de mon corps et je m’apprête cette nuit encore à livrer des combats avec l’épaule qui me reste, dans l’oubli à venir.

J’ai trébuché sur le sol, le chemin là-haut continuait sa route dans la lumière qui tombait.

-

dans les haies d’Ajloun

dimanche 6 octobre 2019

Sans dire exactement le contraire de ce qui fut, l’écriture n’en donne que la face visible, acceptable pour ainsi dire muette car elle n’a pas les moyens de montrer, en vérité, ce qui la double… Or, comme toutes les voix la mienne est truquée, et si l’on devine les truquages aucun lecteur n’est averti de leur nature. Les seules choses assez vraies qui me firent écrire ce livre : les noisettes que je cueillis dans les haies d’Ajloun. Mais cette phrase voudrait cacher le livre, comme chaque phrase la précédente et ne laisser sur la page qu’une erreur ; un peu de ce qui se passa souvent et que je ne sus jamais décrire avec subtilité et c’est subtilement que je cesse de le comprendre.

J. Genet, Un captif amoureux (1986)

Loin des Monts-Tremblants et de la Jordanie, loin des temples et des corps perdus les uns pour les autres, loin : au pied de la mer le long de laquelle je rentre, à pied, un arbre plongé à demi dans l’eau, c’est là que je suis, là que je regarde lentement ce qui sombre dans le jour clair de midi, avec l’arbre et mon ombre portée sur les nuages par quoi je suis lié aussi.

Tous ces jours ensemble, encore : fracassés dans une image ? Dans l’eau, est-ce que l’arbre respire ? Je vois bien qu’il est mort, que les branches tendues vers le vide sont vides aussi, je vois bien que c’est sans espoir. Il y a une image ici et je n’ai pas besoin de la chercher pour la trouver — d’ailleurs, c’est elle qui me trouve.

Fuir. Les écrans, les hommes, les rues, l’intériorité bruissante de soi, les images mêmes parfaites : mais on finit toujours, comme tous fuyards, par être rattrapé.

Donc tous ces jours ensemble : c’est faux que je pourrais les dire. Alors sous l’image, je me glisse, et peut-être pour me noyer aussi, noyer avec moi les jours anciens, perdus, passés — ceux-là.

Je lis dans les journaux ce qui étrangle. Tant pis pour le monde, ou tant pis pour moi ? Je lis dans mes rêves comme à livre ouvert : c’est un livre de poèmes vieillis, des sonnets démodés, des rimes secrètes. Je pense à l’arbre noyé, est-ce qu’il a été jeté par le Grand Nord, et de Rimouski a navigué jusqu’ici ? Ou est-ce qu’il a franchi seulement la route derrière moi, et s’est fracassé à dix mètres de l’endroit où on l’a planté et où il a vécu centenaire, survécu aux griffures des amoureux sur le tronc, aux chiens pressés, aux hurlements le soir quand il faut confier à coup de poings que la vie manque à notre désir ? Je ne sais pas.

Je sais que c’est l’image de ces jours : je la regarde longuement, et dans l’eau de la mer qui ne reflète rien, je regarde mon ombre détruite par le ressac, et s’éloigner, emporter le secret qu’elle ne me dira pas.