Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

-

solstice de l’aube

vendredi 21 décembre 2018

A l’aube être réveillée / Par une joie qui t’étouffe / Et voir derrière un hublot / Ondoyer la vague verte, / Ou par un grand vent sur le pont, / Emmitouflés de fourrure, / Écouter vibrer les soutes / Et ne penser à rien d’autre, / Mais pressentant la rencontre / Avec ma nouvelle étoile, / D’heure en heure rajeunir / Sous le fouet d’embruns salés. Anna Akhmatova

``

Martin Rev, Secret Teardrops

À vingt-trois heures vingt-trois, ce soir, on aura donc basculé : encore, encore. Il faudra penser à l’aube : l’aube sauve toujours du soir.

Vingt-et-un décembre. Ce soir, la nuit aura dévoré tout ce qu’elle peut du jour, le réduisant à ce qu’il est quand il est nu et lâché au milieu de la forêt des hommes, ce petit rien qu’entre les mains on ne perçoit qu’à peine, qu’à grande peine. Je vois le jour, ces jours, comme la proie des fauves qui l’entourent : lui, il tente de ramasser un morceau de bois, d’allumer des flammes, faire des cercles autour de lui pour éloigner la nuit.

Demain soir, la nuit reculera, un peu. Jusqu’au vingt et un juin. Il faut penser à l’aube. Il faut penser à l’aube (la pensée seule sauve, on la répète comme on fait des cercles autour de soi dans les cris des animaux sauvages qui vont bientôt se jeter sur nous).

Les lèvres du matin ont pour eux la vérité du monde, celle qui vient tout droit du sommeil, des rêves – n’ont pas encore été trop affadies par le jour, les hommes, les chiffres dans les immeubles. Les lèvres, au matin, témoignent pour la vie qui reste, encore, possible et vivante.

(J’aligne les pensées comme elles viennent, tandis que je fais les cercles autour de moi avec ma torche en feu qui est sur le point de s’éteindre.)

La tristesse n’est pas une émotion, c’est comme pour les oiseaux le ciel. On le traverse pour aller jusqu’en Afrique, ailleurs, gagner la chaleur. Quelques étourneaux demeurent au-dessus de la mer ici : je ne sais pas si ce sont des étourneaux, s’ils vont finir par migrer, s’ils restent un peu pour profiter, ou parce que l’ordre n’a pas encore été donné. (Je ne sais pas grand chose). Le matin, j’adresse ma pensée aux oiseaux migrateurs, en frère, en amant de leurs nuits, de l’aube.

(Les pensées parfois s’arrêtent, je n’écris pas pendant cinq minutes, j’épluche une mandarine, j’attends que la chanson de Dylan soit finie, je la relance, et j’écris sous Secret Teardrops.)

Les deux jours de ciel bleu sur Marseille ces trois derniers mois : je m’en souviendrai. Est-ce cela qu’on appelle aussi vivre ? Je ne sais pas. Je lis Anna Akhmatova dont j’ignorais jusqu’à l’existence il y a trois semaines, espérant trouver là l’oracle de ces jours, de ces soirs : des aubes qui parviendront à lier ensemble les déchirures, à relever les nuits, à emporter le ciel ailleurs si j’y suis.

-

comme le feu se relève

mardi 18 décembre 2018

J’ai avalé une fameuse gorgée de poison. – Trois fois béni soit le conseil qui m’est arrivé ! – Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j’étouffe, je ne puis crier. C’est l’enfer, l’éternelle peine ! Voyez comme le feu se relève ! Je brûle comme il faut. Va, démon !

Rimb., « Nuit de l’enfer », Une Saison en enfer Dominique A, Revenir au monde (Tout sera comme avant)

Du mot évidence : et de comment on le traverse, ce mot, et son évidence – de ce qui terrasse comme dans la nuit l’expression l’épreuve du feu, de ce qui révèle, ce qui relève le jour aussi, les déchirures, de tous ces mots qui ne veulent rien dire tant qu’ils ne traversent pas le corps et tu retrouverais épars autour de toi les mots comme les mégots de Genet sur les draps soyeux de la chambre d’hôtel ; du mot soyeux : de la couleur des draps, de tout ce qui fait cette vie comme des draps défaits, de la lumière sur la Friche ce matin, la même il y a des siècles quand la Friche n’était même pas encore en friche, un terrain vague, du mot vague, du mot terrain, des deux mots ensemble, de rien qui ne va ensemble, de tout qui bascule avec le jour, la nuit, quoi d’autre.

Il faudrait d’autres vies : mais avec celle-ci, on en fera d’autres, elles seront plus grandes que nous, elles hurleront avant le jour, ce sera le milieu de la nuit pour nous, mais non : pressées de vivre, pressées de sortir hurler dans la nuit pour dire qu’il fait jour et qu’il faut commencer, tout recommencer maintenant encore et encore, et tant pis pour le sommeil, tant pis pour les rêves perdus sous l’eau brûlante de la douche, derrière, oui, tout hurle et il faut rejoindre.

-

est serment

samedi 15 décembre 2018

« … Oh ! qui démêlera mes souvenirs confus ! Je lui donne pour récompense ce qui reste de mon sang : en comptant la dernière goutte inclusivement, il y en a pour remplir au moins la moitié d’une coupe d’orgie. » Il parle, et il ne cesse de se déshabiller. Il appuie une jambe sur le matelas, et de l’autre, pressant le parquet de saphir afin de s’enlever, il se trouve étendu dans une position horizontale. Il a résolu de ne pas fermer les yeux, afin d’attendre son ennemi de pied ferme. Mais, chaque fois ne prend-il pas la même résolution, et n’est-elle pas toujours détruite par l’inexplicable image de sa promesse fatale ? Il ne dit plus rien, et se résigne avec douleur ; car, pour lui le serment est sacré.

Lautréamont, Chants de Maldoror

« L’heure bleue », Quatre aventures de Reinette and Mirabelle par Eric Rohmer

sous les pont passent le manque et ce qui ne le comble jamais : la distance qu’avec soi soudain on éprouve (la déchirure), et comment rejoindre – pensa-t-il désorienté – autour, la lagune incertaine des choses, la terre et la mer emmêlée qu’il faudrait mordre, à même ses lèvres, et se laisser porter jusqu’au large.

on pourrait dire les mots ; on ne dira jamais les vertiges.

à quels moments de la vie la vie se fait, se défait : et les cartes battues devant soi, les regarder, retournées : et qu’il en manquait une (le manque n’est pas l’envers du désir : mais son visage qui l’appelle ?)

marcher avec la chaussure gauche au pied droit : et au gauche, le pied nu : ne plus sentir la douleur, aimer le sang répandu derrière soi qui dessine le chemin que jamais on ne reprendra.

s’abandonner : je rêve sur ce mot, comme il est de tant de joie traversé par la peine, et que cette peine la vaut, plus que tout, et ma vie même.

sur les lèvres posées des rencontres sur les lèvres dévorées par le désir, brûlant comme la langue alcoolisée des soirs plus tardifs encore que le soir mort, tout ce qui a lieu : ainsi des théâtres quand l’actrice regarde le retardaire avancer dans le noir, se cognant aux fauteuils rouges, s’excusant par geste discret : que tout le monde voit et qui vient dialoguer avec les ombres là-bas, la jeune fille douce et féroce qui va dire les mots et faire les gestes pour celui qui était en retard et seul les comprendra.

oh la brûlure qui persiste longtemps, longtemps : sur la peau, la brûlure ne cesse de se répandre, les heures sont pour elle des centimètres, et du cou jusqu’à la commissure, les vagues qui submergent : je pense encore à la lagune, celle du Delta du Niger, et les autres.

sous le pont qui tient ensemble, comme un bras de femme, Noailles et la Plaine, l’effondrement et la relève, l’épuisement et son contraire, le vertige et l’abandon, le manque et le désir, les nervures politiques et les secrets érotiques, le sacré et l’immanence : toutes choses qui passent ainsi que des pensées follement ensauvagée par cette vie basculée, quand sous les ponts du Cours Lieutaud, on passe, la nuit, celle-là même qui fera jour.

-

faire brèche

mardi 11 décembre 2018

Faire brèche à quelque chose (d’intellectuel, d’abstrait) : attenter volontairement à son intégrité de manière à en préparer la ruine.

The Herbaliser, Breach

Dans Mar Élias occupé à ne pas cesser d’être Mar Élias en ce monde, cette partie du réel habité par ceux qui seuls savent qu’existe ici Mar Élias, une rue pleine et vibrante de corps tout à la tâche d’être là, aller et venir d’un bord sud de la surface des choses (à cent mètres) au bord nord (guère plus loin), nous allons aussi : et les murs sont couverts d’affiches électorales pour une campagne sans doute perdue, on devine seulement le passé sous la couche entamée, le passage d’ongles de mille foules qui strient les mensonges ici comme là partout les mêmes, et nous passons : que ferions d’autres ?

Dans ce coin du monde donc, la rue Mar Élias – ici, personne ne sait où est la rue Mar Élias ni qu’elle existe : personne ne nomme ici les recoins de la ville par leur nom, souvenir de la guerre où les noms de rues s’arrachaient comme des trophées, et plusieurs fois par semaines, alors : à quoi bon nommer les rues : dans Beyrouth, quand on cherche à aller quelque part, qu’on demande son chemin, il faut préciser "près d’où ?", telle tour remarquable, ou vestige, ou caserne –, est le bout du monde possible, s’il y avait un monde, et s’il était possible. La rue contourne les apparences. Les hommes qui vivent ici savent que c’est pour un temps : la guerre est là, derrière et devant eux ; elle est comme la mer : on la respire, elle à gauche et à droite, elle est l’horizon indéfectible, sans répit. Alors on marche, on longe l’apparence, et on commande du thé brûlant qu’on répandra sur nos vies intérieures.

Je me souviens de Mar Élias et comme j’étais loin. Désormais que je suis près de la vie où je vis, je me souviens de Mar Élias comme d’un souvenir que je perds peu à peu. Décidément, je ne suis capable d’habiter la ville que pour m’y rendre et pour cela, je dois m’en éloigner. N’est-ce pas comme ma vie même. Et puis, de plus en plus, il y a cela qui appelle : comment le nommer ? Se rendre à l’endroit de la bataille. Ne rien préserver de soi. L’expression ce soir, si belle (comme toujours sur les lèvres de l’évidence, de la franchise, de l’obsédante nuque qui envisage le monde pour mieux lui dire : je ne cède pas), faire brèche, et si je pense à Mar Élias, ce quartier enfoncé dans Beyrouth comme une blessure, je pense à Marseille : aux lieux occupés. Je pense à l’occupation des lieux comme la première lutte : occuper les lieux que le pouvoir nous a pris, qu’il a oubliés dans sa suffisance, et qu’on reprend comme des territoires intimes, érotiques, ou simplement parce qu’il y a des murs, et un sol qui tient, et des fenêtres où voir l’arrivée des flics.

Je pense à ceux qui ce soir occupent les lieux, et comme ils sont dignes ; et comme je prends peur pour eux : faire brèche, tenir le pas gagné : quand la brèche est ouverte, s’y engouffrer, et d’une chambre, d’un immeuble, d’un quartier, tout reprendre de la ville, jusqu’à nos vies mêmes.

-

de ces ruines et de ce calme

mardi 4 décembre 2018

Au fond de cette pièce, une autre porte était ouverte, sans serrure, sans loquet. J’enjambai les morts comme on franchit des gouffres. La pièce contenait, entassés sur un seul lit, quatre cadavres d’hommes, l’un sur l’autre, comme si chacun d’eux avait eu la précaution de protéger celui qui était sous lui ou qu’ils aient été saisis par un rut érotique en décomposition. Cet amas de boucliers sentait fort, il ne sentait pas mauvais. L’odeur et les mouches avaient, me semblait-il, l’habitude de moi. Je ne dérangeais plus rien de ces ruines et de ce calme.

Jean Genet, Quatre heures à Chatila

Dans les ruines, ou parmi elles, ou entre elles, on marche encore ici : Beyrouth de nouveau, de retour ; Beyrouth, ville où la Sûreté Générale ferait presque office d’État, où les architectes s’en donnent à cœur joie pour saccager les horizons, où tout s’achète, même la misère : tandis que les collines autour de la ville clignent des yeux dans le soir tombé dès quatre heures, que la rue de Damas que je domine hurle.

Beyrouth de nouveau : il y a trois semaines, ces dix jours n’avaient donc pas suffi. Beyrouth et la rue de Damas, la Maison Jaune (et l’Université Libanaise) (et Shams). À partir de quelle fatigue on sait qu’une ville est domptée ? Je sais quelques parcours désormais, me repère dans le dédale : mais qu’on me lâche ici le soir, et je serai perdu pour toujours (ce ne sera pas tant pis pour moi).

Les ruines sont la ville même : on les côtoie comme des traces qu’on ne veut pas oublier pour ne pas perdre la mémoire : ce dont la mémoire garde mémoire, on ne sait pas. C’est comme ce nœud au foulard qu’on fait le matin pour ne pas oublier ce que le soir on doit faire : le soir, on regarde le nœud au foulard, on regarde longuement, on sait qu’on ne trouvera jamais. La ville comme un foulard noué autour de l’oubli : sa folie gigantesque, libéralisé à l’extrême, dressé comme un chien sauvage : « ensauvagé comme un chien dressé ». La ville comme un cauchemar qui au réveil nous semblera si doux, si terriblement tranquille.

On est dans les failles du monde ici aussi. Le moindre chauffeur de taxi vous parlera de géopolitique ; le moindre politicien vous semblera porter des cadavres dans les poches de sa veste. La moindre rue porte la trace des guerres passées et à venir. Tout ici est imminent : on ne sait pas quoi.

Et sur tout cela plane un murmure : c’est derrière les bruits de la ville, ou c’est au dedans d’elle, c’est parmi les ruines et entre elles, c’est parfois étouffé et parfois puissant – c’est le vent –, c’est par moments les hurlements de la police, et c’est par moments le calme plat des montagnes dont on sent le souffle sur la nuque, c’est quelque chose dans l’air et qui s’entête : c’est l’appel à la prière.

Toutes les trois heures une coupure de courant. Pendant le colloque tout à l’heure, les lumières se sont brutalement coupées, le micro, l’écran derrière l’homme qui parlait, et l’homme parlait, ne s’est pas arrêté, est allé au bout de sa phrase, de son idée, et le courant est reparti : la phrase continuait ; il ne s’en est pas aperçu, peut-être. C’est l’histoire de nos enfances : le coyote poursuit sa proie, il ne voit pas le virage, continue de courir dans le vide : ne tombe que lorsqu’il comprend qu’il n’y a que le vide sous lui. Ne pas voir le vide nous épargnerait-il de lui ?

La ville ruines, dont les ruines sont les gratte ciels levés haut (et vides : trop chers) : ruines des histoires perdues, des cadavres disparus, ruines des sortilèges auxquels on ne croit plus. Je rêve souvent de Bagdad, de Damas, de Téhéran : villes dans lesquelles je ne marcherai jamais que dans les ruines. Je marche ce soir dans Beyrouth debout, aux ruines éparses, recouvertes par le présent insensé, impossible, insistant.

« Dans les ruines, accroupies ou debout, des femmes du peuple, prophétiques ou sibyllines, disent ce que sera Amman, Hussein, son palais […]. Les femmes du peuple sont terribles en ce qu’elles disent la vérité [1].

-

sans être là

vendredi 30 novembre 2018

Il est vrai... je ne rêve pas ! Qui donc es-tu, toi, qui te penches là pour creuser une tombe, tandis que, comme un paresseux qui mange le pain des autres, je ne fais rien. C’est l’heure de dormir, ou de sacrifier son repos à la science. En tout cas, nul n’est absent de sa maison, et se garde de laisser la porte ouverte, pour ne pas laisser entrer les voleurs. Il s’enferme dans sa chambre, le mieux qu’il peut, tandis que les ombres de la vieille cheminée savent encore réchauffer la salle d’un reste de chaleur. Toi, tu ne fais pas comme les autres ; tes habits indiquent un habitant de quelque pays lointain.

Lautréamont, Chants de Maldoror Bob Dylan, I’m not There

Être toujours du proche le lointain : seulement ce lointain-là. Même en approchant d’aussi près que possible la surface coupante des murs de cette réalité, je ne ferai que me couper du monde, l’entaille légère sur les doigts, si légère : entre moi et le monde, seulement la peau, celle qui ne reçoit les coups qu’à distance, dans la distance où je me tiens moins pour me protéger des coups que pour les voir ? Je ne sais pas. C’est toujours la réponse finalement : je ne sais pas. Ce que je sais au moins, c’est qu’en m’approchant des murs, je peux me dire seulement de ce côté des choses que les murs tiennent à distance : les arbres ? Non, le monde possible.

« Au bout d’un moment, écrire sans être là, je ne suis pas sûre »

Ces dernières semaines, par hasard et fatalité, je me serai donc retrouvé toujours loin de ce proche qui pourtant me bouleverse tant : quand les foules se rassemblent devant les Hôtels de ville, quand elles demandent des comptes et reçoivent des coups, quand il faut se protéger le visage, quand il faut quand même marcher, quand il faut agir de concert, sentir les mouvements et percevoir les dangers, user de cette intelligence collective des foules qui savent que le monde est l’espace que recouvrent ses pieds, et que ses pieds sont mille, j’aurai donc été, quelle faute, loin, cette fois. Écrire ? Au nom de quoi ? Pourtant : ne rien dire ? N’habiter que l’endroit où son ombre se déplace ; se désirer d’ici et d’ailleurs, si l’ailleurs rend possible l’ici ? Je ne sais pas. Moi, non plus je ne suis pas sûr.

Je ne fais pas les rêves où les gens meurent : de cela aussi, je suis loin.

En rentrant ce soir-là, le soleil tombe à la vertical de la rue qui s’enfonce depuis chez moi : suis-je d’ici ? Vers où tout cela tombe, s’effondre. S’échappe.

Et dans l’incertain, se mêler à la virgule qui n’achève rien et transforme une couleur en verbe quand, en bas de la page, le ciel bleu,

-

ce n’est pas la pluie

lundi 26 novembre 2018

J’ai soif, si soif ! Ah ! l’enfance, l’herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait douze... le diable est au clocher, à cette heure. Rim.

Tindersticks, Raindrops (This Way Up, 1993)

Ce qu’on doit au destin, à la fatalité qui n’a ni raison ni tort, ni cause ni vérité, ce qu’on doit à cette part de chance d’être de ce côté de la vie épargnée, à cette part de désolation d’être soumis ou avalée par la vie elle-même, ce qu’on doit à l’ordre aberrant des choses, on ne le sait pas : on regarde nos mains, et sur le miroir, notre visage d’homme perdu dans le sommeil et l’ordre des heures, pensant peut-être à la chance et plus sûrement au désordre, au sommeil perdu pour toujours quelque part dans une heure désormais révolue.

Ce qu’on doit à la fatalité ne doit rien à la fatalité et tout au hasard ; rien à nos désirs. Nos désirs, on en avait, on s’en souvient. Et que la vie serait celle là si ; et que le monde serait alors plus vaste et moins arrogant, plus large aussi, de possibles et de feuilles dans le vent, de ciel peut-être.

Du monde écroulé, que dire ? On regarderait les pierres sur le sol, et le sol lui-même recouvert par les pierres, et dessous les hommes et les femmes recouvertes, que dire ? Il y a ceux qui disent c’est la pluie comme on crache par terre en accusant la gravité. On reconnaît ces hommes à ce qu’ils savent, portent sur eux costumes de sachant, arrogance et crâne dégarni, lunettes aux prix des costumes hors de prix. Il y a ceux qui regardent la pluie tombée sur eux et les hommes et les femmes rendus aux pierres, et qui savent, maigre savoir, que les crachats ne sont pas de la pluie : et ce savoir maigre fait la différence entre la dignité et l’arrogance.

Non, ce n’est pas la pluie : c’est la phrase qui dit qu’au milieu de ce monde fatal il y a des causes qui ne sont ni fatales ni arbitraires, il y a seulement des causes qui valent la peine de se battre pour elles et contre elles ; il y a des raisons, des responsables et des coupables, des enchaînements logiques décidées pour cela, la logique et l’enchaînement : ce n’est pas la pluie rétablit l’ordre des hommes dans la machine qui n’est pas toujours infernale, mais souvent bureaucratique et rationnelle.

Car ce n’est pas la pluie, ni la fatalité, ni le destin, mais des hommes et seulement des hommes qui ont fabriqué ce monde qui s’effondre, des hommes de pied en cape habillés comme des hommes de certitudes et de savoir, d’arrogance et de gravité légère, regardant la terre disant c’est le ciel et la pluie, et que faire : seulement des hommes dans leur façon qu’ils ont d’être des hommes, de savoir, d’arrogance crachée : et contre qui il y a tant à faire.

Alors on regarde son visage sur le miroir différemment. Nous serions ainsi, pétris de fatalité et livrés en partie au hasard des naissances et des lieux où nous avons été crachés, et nous sommes en partie aussi fruit des temps et du monde : en partie aussi, nous sommes livrés aux hommes et à leur pouvoir leur arrogance de sachant ; mais en partie enfin, nous sommes livrés à nous-mêmes, à nos désirs, à nos folies d’hommes désirant seulement désirer.

Lu ce tag sublime et juste : "On ne veut rien et on l’aura".

Nous serions cela : des désirs désirant qu’on nous foute la paix ; ainsi voulons-nous la paix des arrogants et nous l’aurons.

Accepter la part de fatalité dans l’histoire pour comprendre la part des déterminismes de toutes part, et mieux saisir la part de ce qui tient de nous : c’est reconnaître ce qui tient de la pluie et ce qui relève de nos larmes, ce qui tient du ciel et ce qui tient de la terre, ce qui tient des autres et ce qui tient de toi : ce que le destin commande et ce qu’il ignore et lui échappe. Accepter la distinction des ordres de la vie, c’est s’en remettre à elle en partie et en partie seulement. C’est désirer la pluie sur ton visage pour mieux, de ma main, en effacer les traces, embrasser nos douleur et en porter la blessure.

-

l’effondrement des murs de la ville

mardi 6 novembre 2018

Les murs de la vie, souvent l’appui pour pas s’écrouler Keny Arkana

K. Arkana, Les murs de la ville

C’est le centre de la ville. Ici, le centre est à la marge : des routes le contournent, les pouvoirs l’ignorent et l’ignorance finit toujours par être criminelle. C’est le centre de la ville, les murs sont sa mémoire, ils sont même sa loi. Ici, chaque immeuble repose sur un autre et lui-même sur un autre ; ainsi jusqu’au dernier. Cette loi fait de cette ville un poing fermé, un corps organiquement composé par son histoire. Alors quand l’un tombe, tous cèdent.

Voici pour la loi.

Quant à l’ignorance criminelle, elle est doublement coupable : sous les décombres, on finira par retrouver fatalement des corps qu’on comptera pour peu. Ils n’auraient pas dû être là, diront ceux vers qui les micros se tendent ; on leur avait bien dit, ajouteront-ils comme on crache sur un cadavre ; ce serait tant pis pour eux, finiront-ils par lâcher, en comptant non pas les corps, mais les voix qui manquent pour la campagne à venir. Qui dira le nom de ces corps ensevelis ? Ces corps sont l’autre image de la ville, sa réalité de chair. Il manquera toujours la vieille geste des poètes, les tombeaux qu’autrefois on écrivait.

Aujourd’hui, les tombeaux de ces corps sont les pierres de la ville, les murs sur lesquels ils avaient adossé leur vie.

Un immeuble qui tombe sans cause véritable, ni incendie ni tremblement de terre, mais après quelques pluies et de nombreuses années d’ignorance et de mépris, c’est impensable ; un immeuble qui tombe parce qu’on l’oublie, c’est insensé. Non pas un, mais deux immeubles mêmes, et trois, peut-être dix bientôt, cent, mille, puisque dans cette ville, tout s’élève ensemble, et tombe ensemble. C’est l’autre loi de la ville, impensable, insensée.

Peut-être qu’on vivait dans le premier immeuble, parce que lui proposait un toit au lieu de la rue. Peut-être qu’on ne saura jamais qui vivait dans le premier.

Peut-être qu’on trouvera un chien là dedans que les pouvoirs prendront pour un homme ou un enfant, ou inversement.

Ce sont des jours sales sur lesquels la pluie tombe aussi lourdement qu’un immeuble. Il y a par dessus la tristesse, comme des pierres sur un corps, de la rage.

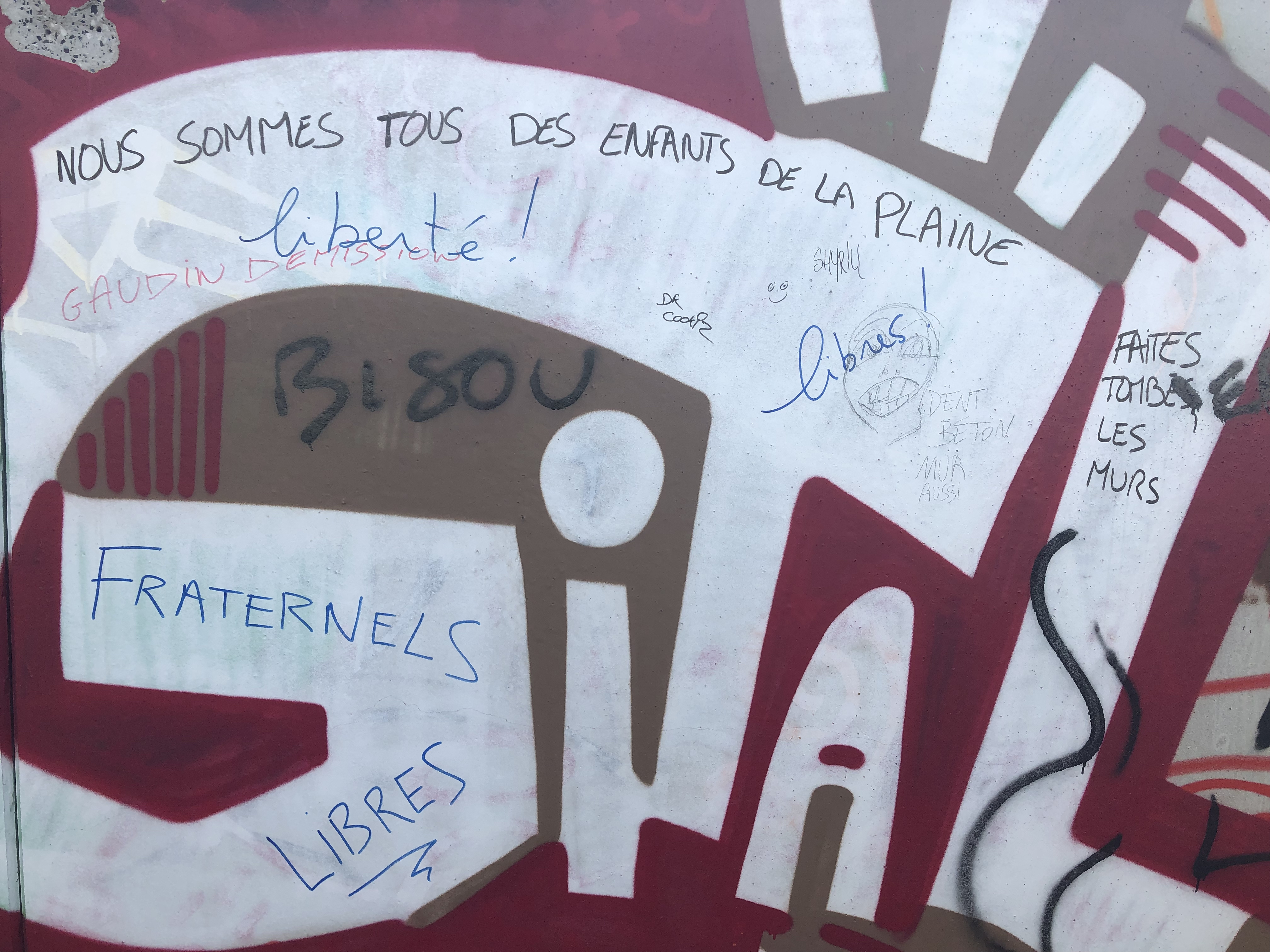

À quelques rues seulement, les mêmes pouvoirs dépensent les milliers jamais consentis ici pour lever des murs : l’ironie est un autre crachat sur les morts. Les murs qu’ils dressent autour de la Plaine, ces mêmes murs jamais posés pour étayer les immeubles effondrés se bâtissent finalement pour la même raison : nettoyer, trier, contrôler les populations.

S’ils ont laissé les murs pourrir sur place, c’était peut-être pour mieux faire fuir les hommes, les femmes.

Les hommes et les femmes sont restés.

Où aller ? Les murs ne tomberont pas.

Les murs sont tombés. Et maintenant ? On n’aura même pas eu besoin d’abattre les immeubles, ils ont eux-mêmes offert la place pour les hôtels de standing, les casinos, les parkings, les places larges avec des bancs où il serait impossible de s’allonger – pensez, si un homme avait l’idée d’y dormir, une nuit de désespoir.

Dans l’effondrement du soir, il y a une autre leçon.

Nous vivons vraiment dans un monde qui s’effondre, et qui produit lui-même les conditions de son effondrement.

Les hommes et les femmes sur qui s’effondre ce monde ne réclament ni un poème ni un tombeau, mais qu’on ne leur crache pas dessus comme de leur vivant. Qu’à l’ignorance succède ce que la rage sait parfois lever : l’organisation des colères, le renversement des forces.

Ce sont des jours sales, infâmes et qui font honte : que la honte change de camp.

-

brûler du feu des phares

samedi 3 novembre 2018

Je saute ainsi d’un jour à l’autre

rond polychrome et plus joli

qu’un paillasson de tir ou l’âtre

quand la flamme est couleur du vent

Vie ô paisible automobile

et le joyeux péril de courir au devantJe brûlerai du feu des phares

Aragon, « Parti Pris » (Feu de joie, 1920)

Lhasa de Sela, « Anywhere on This Road »

(The Living Road, 2003)

Semaine indéchiffrable comme ce roman écrit à même la ville, par mille mains, et qui sait tout raconter pourtant ; traverser cette semaine par gros temps, et même, lundi, voir les vagues passer au-dessus de la voiture depuis le bord de la mer qui n’était plus que le bord de la ville sur le point de tomber. C’était force quatre ou cinq. Je rentrais. Chaque soir, je rentrerai sous un ciel neuf à la même heure : vers six heures, voir le soleil s’effondrer dans l’ouest en pleine mer. La journée, je l’aurais passé dans l’université vide, les mots de Gabily, la voix des jeunes acteurs. Au retour, le silence intérieur. Les embouteillages. Toujours au même niveau, vers Plan de Campagne, la laideur des centres commerciaux qui couvrent l’horizon. Les noms des enseignes, néons crachant les slogans pauvres. Au passage, j’en saisis un pour la plus grande laideur, pour le seul programme de vie que cette existence néo-libérale promet : vie & véranda.

Voiture lancée contre la tempête, on ne voit pas à dix mètres, à cinq mètres ; on devine. Il y a d’autres voitures, comme nous, lancées, devinant qu’il y a une route, un virage, peut-être une ville au loin ; chaque mètre est un pari, une hypothèse. Chaque seconde en vérifie la validité, postule une autre hypothèse. Conduire est une science : le critère de réfutabilité du monde est suspendu. Soudain, un embouteillage. Je suis arrêté à hauteur du radar. Une image de nouveau de cette vie.

Parmi les autres images retrouvées de ma semaine, il y a celle-ci. Mes pieds devant le chiffre de mon appartenance. Je possède mille photographies semblables et différentes. Ce n’est pas par fétichisme au contraire. Mais c’est que j’ai la mémoire faible. Et l’habitude de me perdre. Il faut bien ruser. Je prends en photo la place. Il y a une leçon, aussi, à retenir : les parkings sont des mondes intérieurs sans mémoire où tout est à sa place et où chaque place est introuvable. On peut errer en eux des heures, des jours, des nuits, des siècles : chaque souterrain est le même, et un autre. Il faut le numéro. Sinon, comment rentrer ? Reste à savoir où.

Quand au passage le temps cède, qu’une seconde soudain m’est offerte entre deux autres secondes pressées, urgentes – ou que je décide d’être en retard pour toujours –, je regarde le ciel vide, vérifie qu’il est bien ce vide qu’en moi je devine toujours quand je pense au ciel et au vide.

Autre image retrouvée : j’ignore le lieu ; la date, c’est vendredi, jour des morts. Juste image, sans doute, du jour ? Non. Vendredi, toutes mes pensées tournées vers le Mexique, les corps qu’on déterre, l’alcool qu’on répand sur les os, les cris qu’on pousse, de joie, en buvant à la santé des cadavres.

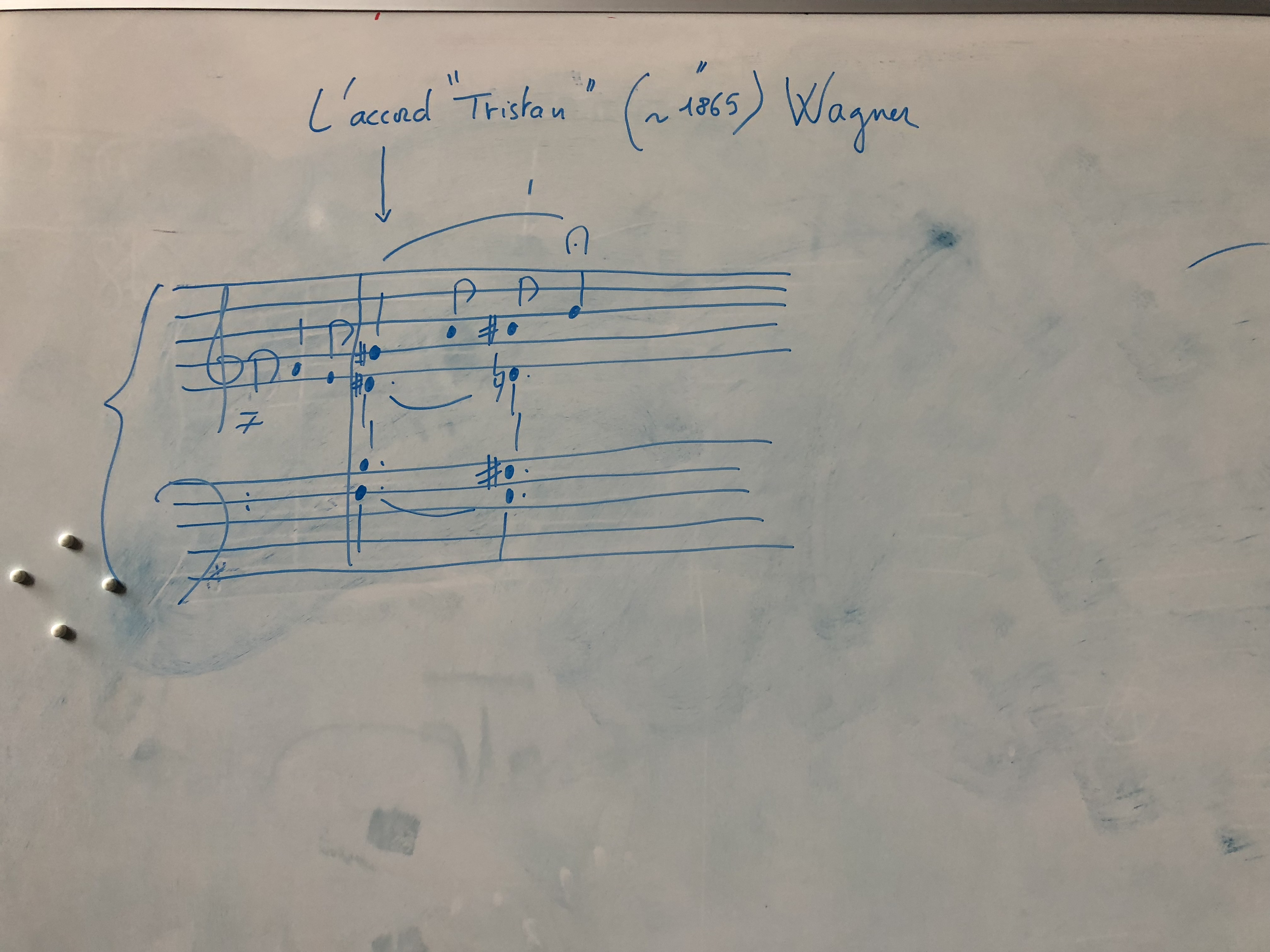

Sur les tableaux de l’université, on trouve d’étranges énigmes. Des mots, des phrases dans des langues inouïes, des formules mathématiques qui sont des mystères, des simples flèches qui font signes vers des dehors terribles ; et puis, parfois, des notes de musique. On imagine trois heures passées à seulement parler autour de ces notes ; on imagine trois heures de questions, de rêves, de déchiffrement à tâtons. Devant des notes qu’on ne peut déchiffrer, le silence a tort.

Couloirs vides de l’université, toute la semaine.

Couloirs inhabités.

Couloirs où ma présence en surimpression, en suspension sur les parois transparentes serait comme posée, légèrement, fantomatique. Quand tout le monde est ailleurs, suis-je là ?

J’apprends le concept, ce matin, d’introjection : « processus par lequel le sujet fait passer, sur un mode fantasmatique, du "dehors" au "dedans" des objets ». Est-ce cela, écrire, aussi ?

-

qu’un instant je revoie

dimanche 21 octobre 2018

Faites-moi cette joie,

Qu’un instant je revoie

Quelque chose de vert

Avant l’hiver !Nerval, « Politique » (Petits châteaux de Bohême : prose et poésie, 1853)

Max Richter, Dream 1 (before the wind blows it all away)

On n’a que du temps qui manque. Que ça. Entre deux jours, seulement de la nuit, et elle est si lourde, elle pèse ; on s’effondre. Là que pourtant il faudrait. Comploter contre le jour, le temps, et la nuit même, je ne sais pas. Au lieu des complots, on n’a que des trajets et des heures fixes où se rendre, et des papiers, et des fatigues au bout de la peine, pour la peine.

J’ai bien reçu la lettre de Rimbaud, qu’on reçoit presque chaque année, et sur laquelle on est des centaines à se pencher en pensant qu’elle nous est adressée. Je sais bien qu’elle m’est adressée ; comme aux cent autres. Demain peut-être, j’achèverai ma réponse ? J’aurais aimé recevoir une photographie de son visage de mourant, cette année, je crois bien que cela m’aurait donné des forces.

L’automne est devenu en quelques jours de l’hiver rageur avec le vent d’est partout : et soudain, ce dimanche, un printemps terrible. J’avais mon écharpe. On devrait être prévenu du retour du monde. Chaque matin, le mal de crâne me rappelle que je ne suis pas fait pour ce monde-ci ; chaque matin, les nouvelles que le monde nous envoie – malgré les lettres adressées par Rimbaud – nous consternent et sidèrent ; nous donnent des raisons de cracher sur lui sans même le regarder. On le regarde pourtant. On crache sur lui.

J’ai rêvé d’Argentine, et que je partais. Je louais une voiture (je parlais parfaitement russe), et je partais. Je découvrais un petite maison qui m’attendait, sur les hauteurs d’une grande ville, c’était le Québec. Je me posais ici. Je regardais un peu les feuilles tomber. Je dormirai ici ce soir. J’avais sur la table les pages vierges d’un roman définitif, le roman monde de ce temps. D’abord, je regarderai le lac. Et j’appellerai ma vieille tante bergère, morte il y a deux ans, pour lui dire que j’étais bien arrivé.

Au réveil, la fièvre était large et belle, elle sautait sur moi à pieds joins comme un enfant.

Toute la semaine ainsi. La voiture vers Aix ; les cours où sortir épuisé de tous les mots que je n’ai pas dits, qu’il aurait tant fallu dire ; les lectures en attente, Saint-Just en attente, la réponse à Rimb. en attente ; la vie qui n’attend pas.

Ce soir, malgré les retards et les travaux perdus, je note ces mots ici pour seulement ne pas abandonner les jours morts : j’aurais dû appeler ces carnets : notes des jours perdus. J’aurais dû faire autre chose que de perdre ces jours. Les noter ne les sauve pas. D’ailleurs, je ne les note même pas. J’arrache seulement cette heure-ci, pas les autres, au gouffre infernal du temps pressé de m’avaler. Cette heure-ci, je ne cède pas. Je ne cède pas. C’est ma manière de comploter à ciel ouvert. Minuscule et dérisoire complot ; j’ai presque honte.

Entendu cette phrase qui a fait la joie de ma semaine : « Plus d’ours polaires, moins d’actionnaire ».

Parlant de honte : il y a, sur Marseille, une couleur qui fait honte à nos jours.

Palais Longchamp, tout à l’heure, sur les pierres majuscules du monument, des camarades ont tagués "ridicoulous", j’ai pensé à eux. Des enfants courraient pensant ce monde est à nous, la preuve. Ils hurlaient dans midi : d’autres chassaient les pôkémons sans rien voir du réel que sa fabrication marchande. Les enfants hurlaient. Ils hurlaient. Au milieu, le temps passait, mais plus lentement soudain, et eux, ils hurlaient dans les cris qu’ils oublieront bientôt, mais qu’ils emporteront avec eux sur leur lit de vieillesse, sans aucune pensée pour nous.

Ils hurlaient, et moi je les regardais.

[1] Jean Genet « Les Palestiniens », dans L’ennemi déclaré