Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

-

puis quand vient l’automne brumeuse

dimanche 24 septembre 2017

Puis quand vient l’automne brumeuse,

il se tait… avant les temps froids.

Hélas ! qu’elle doit être heureuse

La mort de l’oiseau – dans les bois !Gérard de Nerval

The small faces, The Autumn Stone

Puis on approche de ces heures qui tombent comme de la neige même quand la neige ici ne tombe que dans les souvenirs qu’on n’a plus : c’est l’heure incertaine de ces jours.

Rien de certain, non, pas même la brume qu’on voit : qui monte ou descend, comment le savoir, il faudrait être au milieu de la brume, et c’est toujours quand on vient vers elle qu’elle recule, ou soudain se déchire.

Oui, dans l’époque incertaine où on est, il faudra être à la fois ce qui déchire et ce qui renoue, et on est déjà, chacun où nous sommes, la déchirure et le renouement : le travail de ces jours, c’est de savoir où, et quand, nous sommes : et aller, dans la déchirure déchirer encore, et dans le renouement : consoler peut-être.

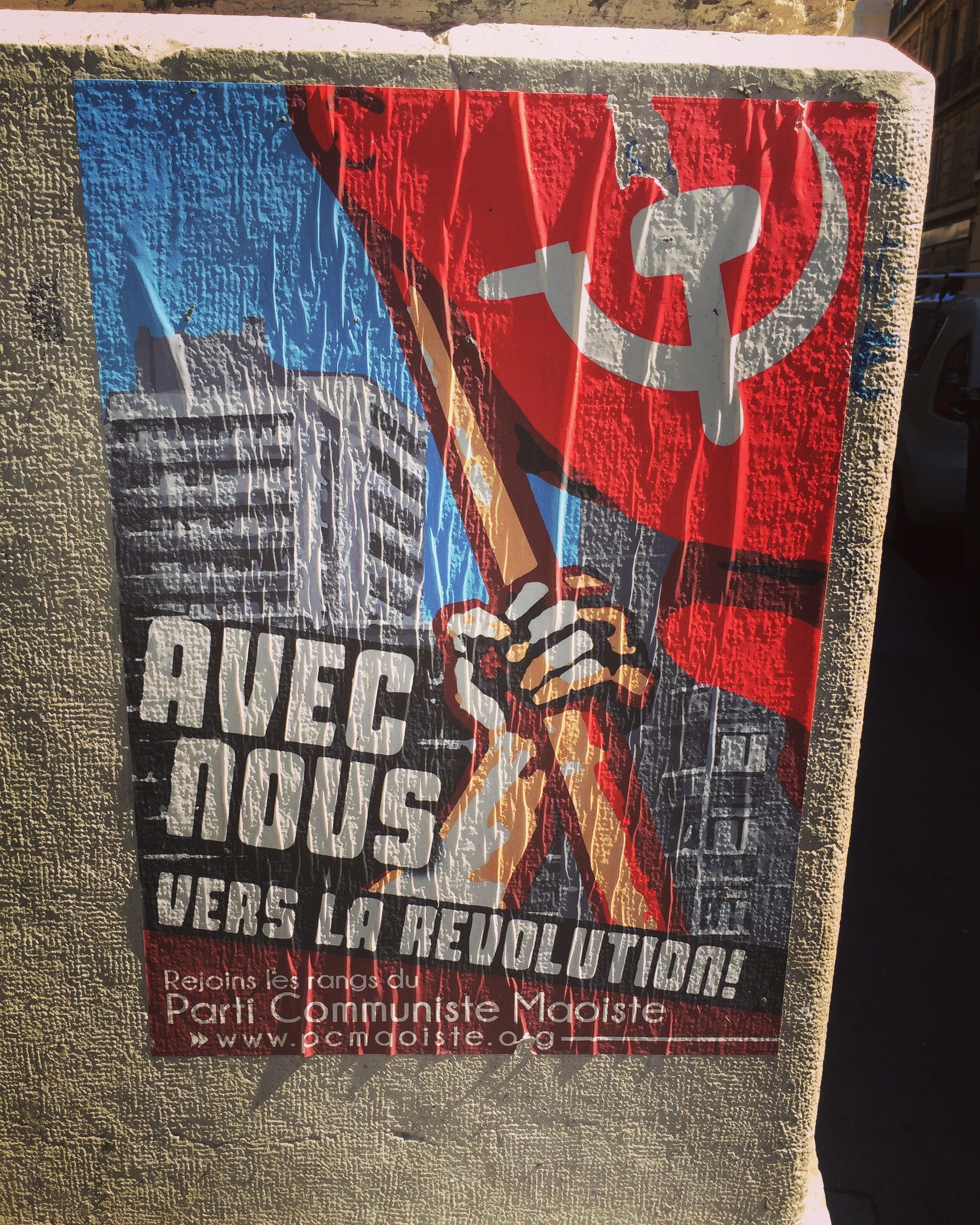

Soir de vote en Allemagne ; les néo-nazis fêtent leur victoire (celle d’exister), les conservateurs fêtent leur victoire (celle de gouverner encore), les réformistes fêtent leur victoire (celle d’avoir évité la défaite) – et les révolutionnaires dans les cafés sombres jusqu’au matin comploteront contre le monde, en silence, terribles et déterminés : pensées adressées au soir, et au matin.

Non, c’en est fini de se préparer : à marcher dans la brume sur Marseille dans la fin du jour, c’était encore la pensée : dans l’époque incertaine, chaque pas lève les masques et quand on pénètre dans la brume, c’est la brume qui se dissipe. C’en est fini des imminences : des silences dans les cafés le soir.

Cette nuit, le collectif « Staub zu Glitzer (« de la poussière aux paillettes ») occupe la Volksbühne comme on occupe le terrain. Une banderole : "Doch, Kunst" : "et donc, l’art". Je lis Thomas Bernhard, comme on avance dans la brume incertaine de l’époque, avec pour la fendre le désir de crier de toutes ses forces.

-

talisman en regardant l’art martial des vieillards

mercredi 20 septembre 2017

Le malheur est une espèce de talisman dont la vertu consiste à corroborer notre constitution primitive : il augmente la défiance et la méchanceté chez certains hommes, comme il accroît la bonté de ceux qui ont un coeur excellent.

Balzac Air, Talisman (Moon Safari, 1998)

Un jour avant la rentrée : ce bracelet à deux centimes en tissu rouge élimé qui tenait miraculeusement depuis deux ans et que je ne voulais pas arracher, par superstition et aussi à cause du miracle, lâche, tombe. Parfois, le matin, par défi, je tirais un peu sur lui en faisant semblant de ne pas faire exprès, pour me préserver du miracle s’il devait céder. Ce matin, il cède sans effort et sans moi. Le miracle est perdu : ou peut-être s’est-il accompli. Était-ce un talisman, ou ce qui m’en séparait ? Sur la peau, deux ans de la vie sans voir le soleil : est-ce ainsi aussi qu’on mesure l’âge des arbres ? Je suis nu, à nu. L’année peut commencer.

Mais avant, bref, aller-retour à Paris ; et c’est d’abord la couleur des arbres prêts à s’effondrer. Ici, au sud de cette vie, les arbres ont encore pour eux de quoi tenir plusieurs semaines le siège de l’automne, les couleurs sont ici, au sud, encore des armures : au sud, oui, le temps passe plus lentement. Au Jardin du Luxembourg, c’est déjà après, ou maintenant : déjà les couleurs passées, rouges, jaunes, presque marrons, avant le noir des boues. On va vers la neige. Rien n’a encore eu lieu de l’été, pourtant, je crois.

Ce n’est pas nouveau : déjà, je me souviens, il y cinq ans, trois ans, le dimanche matin surtout, les parcs sont envahis de ces hommes et femmes qui par rangés s’alignent et lentement font des gestes. Un type est sur le devant, qu’ils suivent. Une sorte d’art martial d’Asie, une gymnastique pour ceux qui aiment prendre le temps de la fulgurence, jusqu’à l’arrêt.

Là, c’est chaque dix mètres : ça me rappelle les bords du lac Hoàn Kiêm d’Hanoï : lac de l’épée. Des vieillards font là-bas le soir d’étranges mouvements, si simples, mais que l’âge rend laborieux et majestueux. Lever le bras, le descendre, jambes légèrement pliées. Cela pendant deux heures. Au Jardin du Luxembourg, il y a des dizaines de groupes : la mode est capricieuse qui rend la volonté de se singulariser si commune.

Il y a même des groupes qui agitent lentement d’immenses épées en plastiques.

Je reste longuement à rêver devant ces corps, souvent trop grands pour eux, trop lourd, trop vieux, lever et baisser les bras, toujours plus lourdement que le type à l’avant du groupe qui initie le mouvement, sans doute le maître, le coach. Je me demande à quoi répond dans notre époque une telle demande de lenteur et de discipline : si la lenteur peut être une discipline. Je me demande si l’art martial peut être une hygiène de vie pour personnes âgées. Si c’est parce que je suis dépourvu de talisman que je suis de l’autre côté du temps. Si un jour, je deviendrai si vieux que le dimanche matin, dans un jogging large, je me précipiterai lentement dans l’exécution d’amples Katas pour le vent. Si la vieillesse est cette image-là : dans l’année qui commence, des feuilles rouges tombent sans bruit sur le mouvement infiniment lent des gestes perdus de quelques vieillards.

Moi, je sais au moins que l’art martial n’est pas seulement l’esquive de soi-même, et que je n’ai pas encore rendu les armes au point de lever des épées en plastiques sur des feuilles mortes – et je rentre, sans passer par feue la librairie Corti, mais en piétinant la neige à venir.

-

d’autres mots pour les dire

mercredi 13 septembre 2017

Tout mot devient immédiatement concept par le fait qu’il ne doit pas servir justement pour l’expérience originale, unique, absolument individualisée, à laquelle il doit sa naissance, c’est-à-dire comme souvenir, mais qu’il doit servir en même temps pour des expériences innombrables, plus ou moins analogues, c’est-à-dire, à strictement parler, jamais identiques, et ne doit donc convenir qu’à des cas différents.Nietzsche, Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral (1873)

Neil Young, Words (Between The Lines Of Age)

(Harvest, 1972)

Du mot rentrée : le direction qu’il implique, le sens du retour, de la défaite aussi – lutter contre ce mot et ce qu’il porte : rentrée comme le contraire du dehors, comme une manière d’en finir avec l’ouvert et les perspectives dégagées : du mot rentrée comme s’il disait à la niche et qu’on n’en parle plus – du mot rentrée qui est censé dire le début de l’année alors qu’on est au milieu ; mot rentrée et combien qui ne rentrent pas, qui ne rentrent plus, dans aucune case dans aucun lieu, et ne cessent d’aller, d’aller encore, d’errer d’une terre à l’autre, d’un jour à l’autre - et combien plus joyeux qui confondent les entrées et les sorties, les départs et les arrivées, les ports, les phares, les larges.

Du mot feuille : ce qu’en dit Nietzsche :

Aussi certainement qu’une feuille n’est jamais tout à fait identique à une autre, aussi certainement le concept feuille a été formé grâce à l’abandon délibéré de ces différences individuelles, grâce à un oubli des caractéristiques, et il éveille alors la représentation, comme s’il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque chose qui serait "la feuille", une sorte de forme originelle selon laquelle toutes les feuilles seraient plissées, dessinées, cernées, colorées, crêpées, peintes, mais par des mains malhabiles au point qu’aucun exemplaire n’aurait été réussi correctement et sûrement comme la copie fidèle de la forme originelle.

Du mot noir : la couleur et sa rage, son amour patiemment fabriqué pour nous.

Du mot mot : et les dictionnaires qu’il faudrait inventer contre eux : non, pas de dictionnaires, que des désirs et des lèvres posées sur des lèvres pour en finir avec les mots qu’eux ils disent et qui dans leurs bouches contredisent nos vies : des mots qui feraient nos vies à force de les faire.

Le mot nous : un nous qui ne recouvrerait pas soi-même, qui ne serait identique à rien de soi-même, mais auprès duquel on irait au plus proche justement pour s’arracher à soi, et devenir enfin ce qu’on choisirait pour ce monde, et des autres enfin devenir la part la plus belle, et la plus terrible.

Le mot héros : pas ceux qu’on croit – non, mais ceux qui se lèvent tôt quand même, ceux dont on ne parlera jamais, ceux qui boivent non pour oublier, mais parce que se souvenir rend triste et lâche, alors le mot héros – et si l’image semble penchée, c’est parce que la rue l’est, et aide quand il faut sortir et puisqu’à cause des verres marcher semble tomber à chaque pas.

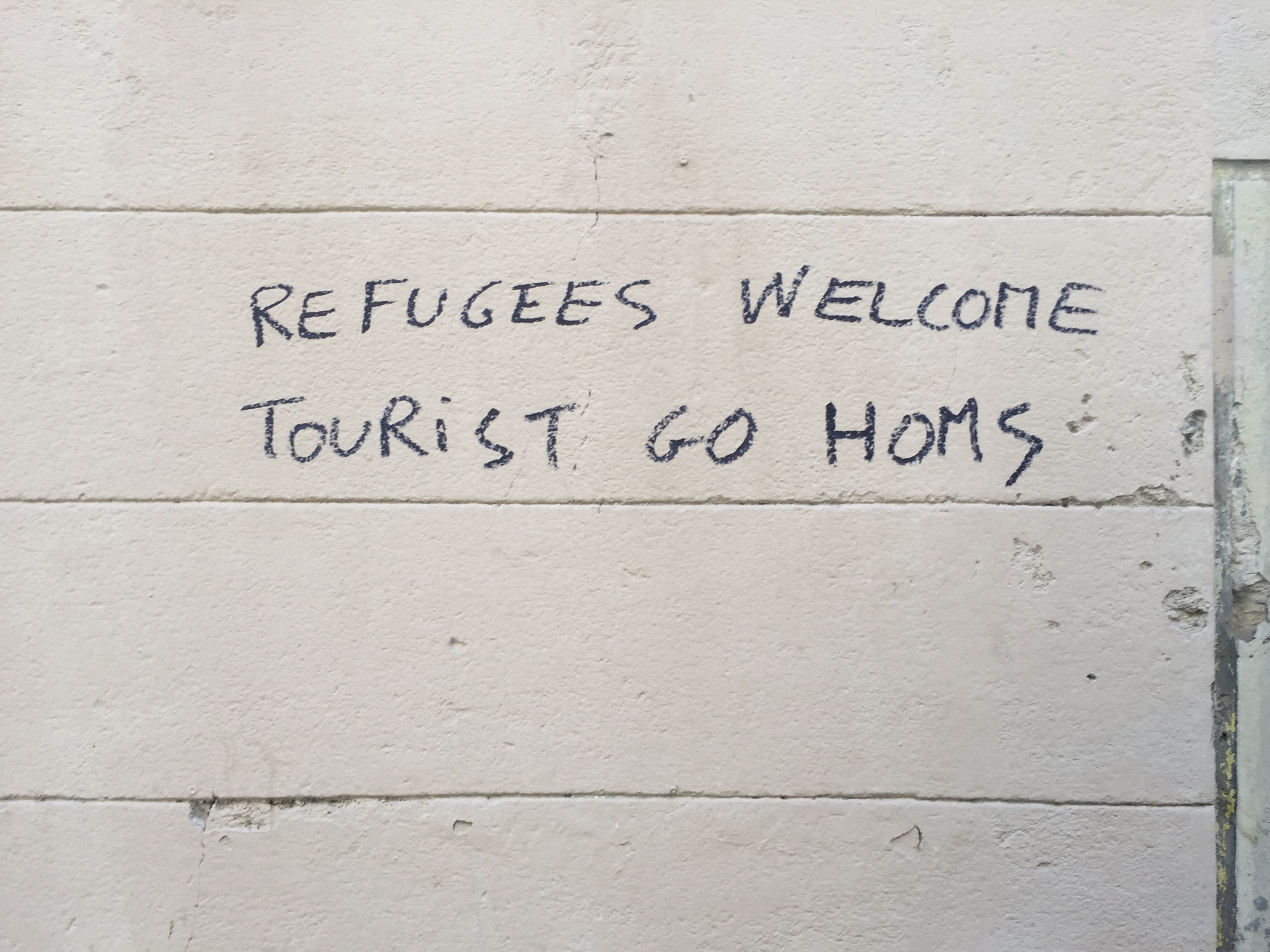

Le mot home : écrit à la hâte parce que la nuit parce que les flics peut-être ou les voisins (deux mots pour une même chose) : alors on ne finit pas le mot, on écrit à la place presque le nom d’une ville massacrée et c’est toute la phrase qui pivote sur la tragédie, l’histoire impossible, ce temps-là qui aura été le nôtre : et le mot home disparaît, no direction (home).

Du mot réforme : autrefois il disait ce qu’il fallait arracher et la conquête de ce qu’on nommait autrefois droits ; aujourd’hui il nomme la volonté de piétiner ces trente dernières années – quand on a trente ans, c’est toute une vie qui est piétinée : du mot réforme qu’il faut piétiner, reste le mot seulement : et lui opposer la conquête d’autres droits par le piétinement de rues s’il le faut, et il le faut.

Du mot fièvre : sa cicatrice portée au milieu du visage pour dire, dans la fièvre sociale que disent les journaux, la colère qui dit ces jours.

Du mot colère : sa colère.

-

à l’inespéré

mercredi 6 septembre 2017

Un lieu. Pour le silence d’Hölderlin. Pour le bruit des voix et le mouvement d’acteurs-chanteurs parlant, chantant, se mouvant, en reviendraient alors au silence, au lieu, à l’inespéré.

Didier-Georges Gabily, « Pour la Chartreuse », avril 1993, (in Notes de travail, Actes Sud, 2003, p. 65.)

Antony & The Johnsons, « Hope There’s Someone », (I am a bird, now, 2005)

est-ce à cause de ces jours qui donnent l’illusion de tout recommencer, ou que tout recommence, ou parce que tout recommence vraiment (tout à l’heure, j’ai souhaité bonne année à *** que je n’avais pas vue depuis juin), est-ce à cause de ce texte de Gabily sur la solitude et le travail, qui termine par la révérence à l’inespéré, est-à cause du vent tombé ici en même temps qu’il se levait aux Antilles emportant tout (et cette pensée : est-ce le même vent ? est-ce un autre), est-ce à cause de l’habitude qui facilement revient : la voiture, la radio, se garer, l’université, le retour, la route de nouveau et les virages qu’on connaît par cœur – il faudra écrire sur les routes qu’on prend chaque jour et ce qu’elles font au corps, le soir –, la fatigue, déjà, et les ruses qu’on prend contre elle, et regarder le ciel quand même,

est-ce à cause de ce qui bouleverse les habitudes : la vie chaque jour neuve qui grandit à vue d’œil en soi et devant soi, le bouleversement, oui, de ce qui bouleverse chaque chose, et fait de chaque geste l’allégorie de tout : puisque tout est chaque jour neuf, naissance, enfance,

est-ce à cause de ma manie de chercher les causes et d’y traquer les devenirs, est-ce à cause de l’impression d’être au seuil de quelque chose qui va se rompre dans ce monde : et qu’il suffirait d’un rien, une manifestation, une goutte d’eau dans le vase plein des choses inertes pour que ce monde-là enfin s’affaisse, et qu’on en relève un autre, un qu’on aurait choisi pour lui-même, est-ce à cause du soleil qui tombe plus lourdement déjà, des feuilles moins vertes que jaunes : du fleuve que coule peut-être vers des nouveaux mondes où je ne suis pas, est-ce à cause de moi, est-ce à cause d’eux : et toutes ces questions tombées dans le sommeil d’hier, avec d’autres.

-

comme une forme inachevée du présent

mercredi 30 août 2017

Pensée, infime pensée, calme pensée, douleur. M. Blanchot, Le dernier homme

Sleeping At Last, Moon

On a trop tendance aujourd’hui à considérer le passé comme une forme inachevée du présent – entendu à la radio au hasard, sans contexte ni suite : cette simple phrase qui insiste et colore ces jours, ces derniers jours de l’été avant l’année nouvelle, lundi. Lire Blanchot, Le dernier homme, aussi – et Bensaïd encore. Tenir à part égale la rage, la colère et la pensée calme, douleur : joie. Dans l’intervalle des jours, se tenir à distance et tout proche : tâcher de maintenir l’équilibre comme on marche, comme on tombe sans cesse et se rétablit pour avancer, pour aller.

Des rêves de la nuit, ne garder aucun souvenir, seulement des impressions. C’est la chaleur, ou un peu de fièvre, ou rien peut-être, le hasard des rêves : ou la lecture de Blanchot (achevée à l’instant). Le film d’hier aussi. L’impression, s’il faut l’écrire, serait celle-ci : une chute lente, une suspension sans peur, l’imminence chaque seconde que va avoir lieu le fracas, que va avoir lieu la fin, mais non.

Considérer le passé comme inachèvement console : rend possible le présent peut-être. Demain recommence : mais quoi ? En janvier, quelque chose du passé s’achève aussi. Comme chaque jour ; je ne sais pas. Ce doit être la fièvre aussi, la fièvre encore.

L’expression « force est de constater » est de plus en plus insupportable : on ne lutte pas pourtant face à la langue, à son usage de violence, à ses vérités stupides. C’est comme « voilà » qui ponctue les fins de phrase. C’est comme « du coup » qui les scande bêtement. On ne lutte pas ; on reçoit, on passe, on va aussi.

La phrase ne me quitte pas : le passé comme une forme d’inachèvement du présent. Moralement, je l’entends : oui, il faudrait penser le passé comme un tout achevé, qui serait à lui-même sa fin. Mais je ne me résous pas : le passé est une sorte de corps d’enfant qu’on porte encore – et qui ne cesse de grandir sur nous. C’est cela qu’on nomme l’histoire.

On est habité d’étranges rêves même après le sommeil – surtout après le sommeil quand les rêves s’achèvent et nous laissent avec seulement des impressions. Surtout dans ces intervalles de l’année brûlante, brûlure de fin de mèche, qui voudrait tout donner : chaleur qui ne lui servira plus à rien dans deux mois, alors elle lance sur nous ses derniers feux. La fièvre de la terre, de la mer, du ciel.

Dans le rêve, c’était d’étranges désirs aussi.

Et si c’était le présent, la forme inachevée du passé ? C’est cela qu’on nomme la lutte, oui – et donne des raisons de ne jamais en finir avec le passé, avec le présent, et avec les rêves étranges que donne la fièvre quand l’année, au milieu de l’année, se termine.

-

de la surface des choses passées

jeudi 24 août 2017

Dans un emmêlement confus, la verdure des arbres fait partie de mon sang. La vie palpite dans mon cœur distant… Je n’étais pas destiné au réel, mais la vie a voulu venir à ma rencontre.

Pessoa, Le livre de l’intranquilité Message To Bears, Blossom (« Carved From Tides », 2016)

Voir, c’est avoir vu : écrit Pessoa, quelque part, dans un passage du livre que je ne retrouve pas – et que j’invente peut-être. Alors je traverse le livre à la recherche des mots qui ne sont jamais ceux-là, et j’en trouve mille autres qui disent la justesse plus sûre de ce jour, et sa dispersion. Dehors, toute la journée, on coupe les arbres : ou la pelouse, ou des bêtes silencieuses ; l’alarme d’un bâtiment public aura hurlé de midi jusqu’à ce soir sans être interrompu, les hommes auraient brûlé s’ils n’étaient pas à la plage ou dans l’ennui de ces jours d’attente qui précèdent la rentrée ; d’ici, je lirai tout le jour, dans le bruit infini de la machine qui abat les arbres ou les insectes, des notes sur Blanqui et Benjamin, rêvant plutôt aux notes qu’il faudrait écrire sur Blanqui et Benjamin – à la surface des choses, on voit mieux l’horizon, pensais-je, on perçoit la douceur perdue des vies enfouies, on devine sa peau au moment de mourir, on peut dessiner des yeux le ballet des oiseaux en se demandant s’ils dansent pour rien ou s’ils exécutent sans qu’on le sache les mouvements qui font persister le monde sans quoi il s’effondrerait : mais non, je ne pensais à rien de cela, plutôt je pensais aux arbres abattus et aux ciels qui s’efface dans le bruit ; au pluriel d’arbre qui n’est pas forêt, mais silences ; à ce mot de rentrée et à l’intervalle qui m’en sépare, qui m’en séparera intérieurement toujours, à ce qu’il faudrait faire, à ce qu’il aurait fallu faire, à ce qu’il fera demain – faire est un verbe impersonnel qui appartient à la pluie et au jour, à la nuit et aux arbres tombés –, aux phrases trop longues qui sont toujours trop brèves, et au paragraphe comme un bloc de pierre dans la terre avec deux dates gravées sur laquelle on crachera par hasard ; à l’amour silencieux toujours, au désir et aux morsures comme du sang, aux lettres qui ne sont jamais mortes ; et à ces mots, le bruit des arbres coupés cesse.

-

connexions déconnexions

lundi 21 août 2017

Auger […] m’avait fait cadeau d’un mot, il n’y a pas de plus beau cadeau. Il m’avait dit je te donne un mot : et c’était espace quelconque. […] Les espaces quelconques c’est très simple : ce sont des espaces qui se présentent soit comme des espaces vides, c’est-à-dire sans présence humaine, soit des espaces dont les parties sont déconnectées, désorientées, les unes par rapport aux autres. Soit les deux à la fois, ça ne s’oppose pas. Espace vide ou déconnecté. Et on disait ah ben oui ça c’est bien, on peut appeler ça espaces quelconques. Pourquoi ? Parce qu’ils sont pas « qualifiés ». Sous-entendus ils sont pas qualifiés par une action qui s’y passe.

Gilles Deleuze, Cinéma et pensée, cours 89 du 21 mai 1985 à Vincennes (transcription : Nadia Ouis)

Sylvain Chauveau, I Follow Rivers

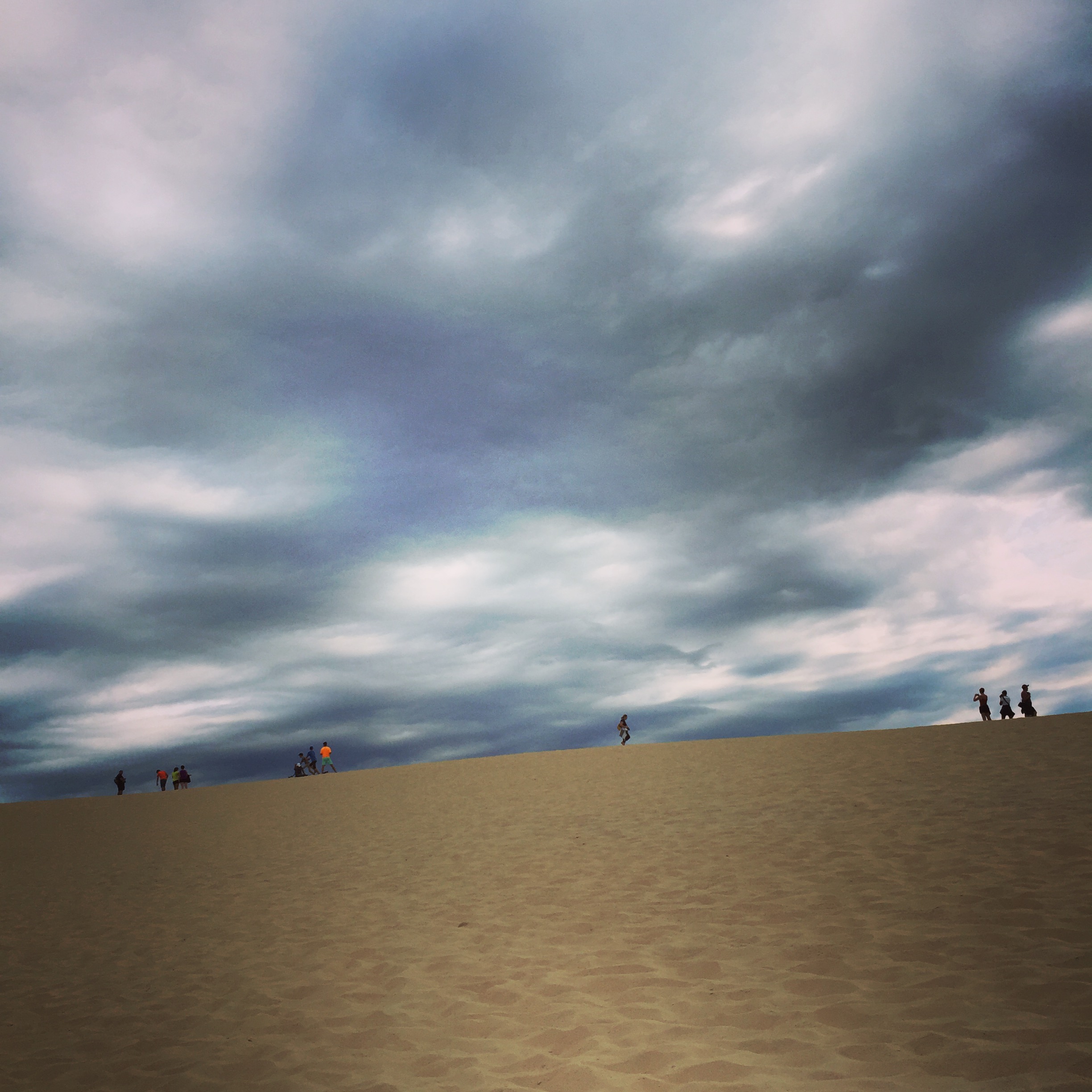

Vingt jours loin — déconnexions : s’éloigner d’abord, c’est laisser l’ordinateur à la table, l’éteindre (pour la première fois depuis un an), partir. Bien sûr, avec le téléphone, je verrai tomber les mails, mais les laisser sans réponse vingt jours, c’est cela, aussi, surtout, partir. Près de Bordeaux, le ciel est rempli de nuages étranges, massifs, rapides. Ici, à Marseille, on ne voit pas de tels nuages. C’est cela encore, être loin : percevoir la vitesse relative des nuages.

Dans les espaces sans connexion, on s’éprouve préservé du monde et plus affecté encore par ses drames : les titres des journaux qu’on aperçoit parfois, par hasard, semblent afficher plus terriblement encore l’indifférence de tous aux abjections de notre réel. Les morts qui se dénombrent ne sont que des statistiques : de loin où on est, on est bizarrement davantage meurtri encore, parce que les morts traversent l’indifférence que les journaux exhibent au milieu de leurs grotesques Cahiers d’été. Les nuages passent sur cela, on tâche de forger la promesse de ne jamais s’habituer à aucun chiffre.

J’ai emporté le Marx Intempestif de Daniel Bensaïd, dont je lirai quelques pages seulement, rêvant avec férocité à ce qu’on pourrait en faire : de ces quelques pages et de celles que je n’ai pas lues, que je lirai cette semaine — je finirai L’Esthétique de la résistance de Peter Weiss commencé à Avignon dans un même mouvement. Avec la rentrée littéraire qui s’annonce aussi affligeante que tiède, on a tant besoin d’alcool fort, rageur, brûlant encore.

J’ai pris beaucoup de photos, comme on prend des forces.

Déconnexion, cela veut dire : trouver l’élan pour renouer, se reconnecter ensuite. C’est un geste de la main qui dit partir et revenir dans le même désir : on ne revient pas si on ne part pas. Du réel comme d’un désir, et du corps comme de la pensée, du ciel aussi, comme à l’écran.

Depuis la mi-juillet, les épreuves du livre attendent : j’avais dit : je les relirai le 21 août. On y est : ce qui s’est passé depuis ? Le contraire de l’attente, l’oubli peut-être, et maintenant ?

Dans les espaces quelconques, ce n’est pas le vide : plutôt le battement, comme entre la porte et le dehors, ce qui bat, s’ouvre et vient s’engouffrer, la plaie et la blessure — mais vive. Dans les espaces sans action, la diastole. Étrange et évident : le temps consigné dans les pages de ce journal à contretemps notent toujours l’intervalle entre deux jours non écrits, et ce n’est pas le jour écrit qui importe le plus. Finalement, ce qui s’écrit, c’est toujours le temps entre deux temps battus sur soi, pulsation irrégulière de l’époque.

Il me faudra peut-être une journée entière pour répondre aux messages : essentiels ou administratifs, amicaux, professionnels (je cherche le sens de ce mot) — je n’ai pas de stratégie. Y répondre dans l’ordre ? Ou dans le sens des importances ? La plupart resteront sans réponse, et gratteront comme une piqure sur le membre amputé. Il y aura la vie au milieu de tout cela qui fera un sort à l’oubli.

Ce matin, l’araignée dans le lavabo se débat : je fais couler l’eau, sans cruauté, non, seulement pour abréger sa vie ou ses souffrances (rêvant aux souffrances que peut bien éprouver une araignée). Elle se recroqueville ; je la crois morte, et soudain elle se déplie, recommence l’impossible tâche de gravir la paroi lisse du lavabo, retombe, recommence. Je la regarde. Une image de nos jours ?

Le feu aux portes de la ville : tout ce mois, c’était ma lecture continue, régulière, dans les journaux : suivre l’avancée des feux. Pourquoi ? Une autre image, une autre énigme qui pourrait désigner le chiffre du jour, mais qui reste scellée. Par elle je suis resté connecté à la ville, au monde, à sa rigoureuse marche. Mais ces nouvelles, j’aurais pu les lire l’an dernier, et je les lirai l’an prochain : les feux autour de la ville, ici, marquent chaque été — c’est à se demander s’il reste quelque chose à brûler. Le feu trouve toujours de quoi brûler.

C’est une autre image de ces jours : pas la dernière. La dernière ne viendra pas : et cela aussi, cela surtout, est une image de ces jours déconnectés.

-

le tranchant de l’œil en éveil

mercredi 2 août 2017

Une personne qui ne tient pas de journal est dans une position fausse à l’égard du journal d’un autre. S’il lit, dans le Journal de Goethe par exemple : « 11.1.1797. - Passé toute la journée chez moi à prendre diverses dispositions », il lui semble qu’il ne lui est encore jamais arrivé de faire aussi peu de choses dans une journée.

Kafka, Journal (29 septembre 1911) Détroit, Droit dans le soleil (2016)

Au pli exact de l’année – c’est faux, sa pliure est plus lointaine, déjà passée : vingt-et un juin disparu dans le temps : mais le présent vient toujours quand il est passé –, se tenir et envisager le cours des choses qui passent, qui viennent, qui s’effondrent comme la lune et se relèvent comme la lune.

Par exemple : des phrases sans contexte, des phrases qui donnent à n’importe quel jour leur contexte – cette phrase de Bakounine, oui, pour l’exemple (qui me vient du rêve de cette nuit, et que je vérifierai au matin) :

Trois éléments fondamentaux constituent les conditions essentielles de tout développement humain :

— 1° l’animalité humaine

— 2° la pensée

— 3° la révolte.

À la première correspond l’économie sociale et privée ; à la seconde la science ; à la troisième la liberté.On marcherait dans ce monde-ci comme dans la forêt des signes : on ne sait pas le nom des arbres et des animaux, on voudrait bien qu’une application suffise à les nommer, on aurait qu’à tendre le bras, prendre une image, et le téléphone nous dirait le nom et l’âge et la date d’extinction de l’espèce, végétale et animale, mais non : on marche seulement, dans une forêt innommable, et on suit le chemin parce qu’il est le seul qui existe ici, parfois, on sent le souffle des bêtes à gauche, à droite, et nous prend le désir de les rejoindre, là-bas, dans les perspectives sans chemin.

C’est le moment de rétraction : les journaux ne disent plus rien de l’organisation abjecte de ce réel, comptent les morts et se rappellent l’année, les lois sont votées dans l’indifférence et le dépit, les hommes prennent des vacances avec leur vie, ils remplissent les plages de ce noir de monde que tous, sans exception, exècrent, et qu’ils composent, joyeusement, avec soulagement même. Ils travaillent toute l’année pour faire part de ce tout qu’ils détestent. Ils ont commis les enfants au milieu de ce tout : ils leur disent de cesser d’hurler, toute la journée ils le leur disent et cela les fait hurler. C’est août, le début d’août, et la chaleur est sur terre la nuit et le jour à part égale.

On y fait d’étranges rêves, interrompus toujours au moment le plus crucial par des moustiques suicidaires.

On cherche des phrases sans contexte qui sauront arracher à ces jours leur vérité ultime, et on les trouve souvent : c’est à cela qu’on reconnaît les phrases décisives, c’est qu’on les trouve, souvent, pour nommer les jours nuls de la vie, qui sont aussi précieux pour ce qu’ils précèdent. Par exemple, pour l’exemple, Bataille :

La lutte des classes n’a qu’un terme possible : la perte de ceux qui ont travaillé à perdre la « nature humaine ».

On regarderait le soleil dans ces jours, au milieu des cris d’un enfant qui hurlent tout près et qui est la joie même, et on penserait : seules comptent les pensées que ces phrases donnent, et le courage aussi qu’elles nous confient pour aller auprès d’elles les accomplir autant que possible, comme compte seul – mais c’est la même chose, la même folie vitale – le cri d’un enfant sous le soleil qui bascule dans les arbres, et cette joie, sous le soleil qui monte pour tomber et nous laisse au milieu comme un reste de soif dans la joie inépuisable du cri, et de l’enfant,

-

considérant d’ici la situation historique

lundi 31 juillet 2017

Et me voici, prophète à la tempe plus pure que les miroirs, enchaîné par les lueurs de mon histoire, couvert d’amours glaçants, en proie aux fantasmagories de la baguette brisée et demandant que par pitié, d’un seul brillant final, on me ramène à la vie.

André Breton, Poisson soluble (1924)

Bob Dylan, Things have changed (2000)

Dans l’incertitude : prendre des forces depuis l’état impermanent des choses. Alors, dans le flux et reflux immobiles des événements, tâcher d’en épouser à la fois le mouvement et les résistances. Depuis ici, on regarde ce qui n’est fait que pour cela : être regardé. On est devant l’origine perdue aussi, des êtres qui par hasard ou désœuvrement, ont quitté les eaux froides du calcul égoïste et des premières mers pour aborder de front le réel sûr et fragile de la terre ferme, l’étrange saveur de l’air arraché à l’air, et la dureté du sol, l’effritement du sable auquel ils se mêleront bientôt, dans cette vie et dans l’autre. Enfin ces histoires d’origine ne valent décidément que pour les voir se perdre devant soi, dans l’avenir de nos peaux mortes réduites à rien. C’est à tout cela qu’on pense, d’ici, et de là, qu’on se perd.

Viennent en désordre d’autres pensées dans ces jours où il faudrait être plutôt qu’ici au Vénézuela, ou au Yemen, à Bagdad ou à Aubervilliers, au nord de la Libye peut-être n’importe où ailleurs ou on n’est pas, et puis y penser rend doublement lâche : de ne pas y être, et de croire que cela changerait quelque chose. Se défaire de la pensée d’être utile : ou plutôt : penser autrement l’utilité réelle des choses et des êtres. Et cette autre pensée qui s’impose : jamais autant qu’aujourd’hui, ces jours, je n’aurai eu le sentiment d’être ici, là, si justement à la place où je suis.

Entre nous et le monde, il y aura toujours le monde : cette pensée console et dévisage, violente, réveille en sursaut, frappe, fustige et oriente.

Depuis le haut de la falaise, on entendait les cris d’enfants ou d’adultes emmêlés comme dans la poussière autrefois, et bientôt : seule compte et comptera la joie qui s’en dégageait, pure, sans raison d’ici où on la perçoit, sans faille et dans la distance terrible des événements, réelle.

D’ici, considérant la situation historique, elle paraissait plutôt lointaine et miroitante, non pas en attente, mais sur le point perpétuellement de se rejoindre ; d’ici, on pouvait se jeter en elle dans un immense saut de foi, ou la regarder, lentement, s’épuiser à rester telle qu’en elle-même, puissante et possible : comme un appel pour les jours prochains, pour les jours de maintenant.

-

écrire (dans) les entrailles de la vallée de Saint-Pons

dimanche 30 juillet 2017

La terre… d’elle sort le pain ; et au-dessous, elle est bouleversée comme par le feu. / Ses pierres sont le lieu du saphir, et la poussière d’or s’y trouve. / C’est un sentier que l’oiseau de proie ne connaît pas, et que l’œil du vautour n’a pas aperçu ; / la bête fauve ne l’a pas foulé, le lion ne l’a pas traversé. / L’homme porte sa main sur le roc dur, il renverse les montagnes depuis la racine ; / il creuse des canaux dans les rochers ; et son œil voit tout ce qui est précieux ; / Il enserre les fleuves pour qu’ils ne suintent pas ; et il produit à la lumière les choses cachées. / Mais la sagesse, où la trouvera-t-on ? Et où est le lieu de l’intelligence ? / Aucun humain n’en connaît le prix, et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. / L’abîme dit : Elle n’est pas en moi ; et la mer dit : Elle n’est pas chez moi. / […] Mais la sagesse, d’où vient-elle ? Et où est le lieu de l’intelligence ? / Elle est voilée aux yeux de tous les vivants, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. / La destruction et la mort disent : De nos oreilles nous en avons entendu la rumeur.

Livre de Job (28, 5-23) Yann Tiersen, Dust Lane (2010)

C’est tout près d’ici, il suffit de prendre la route d’Aubagne, contourner le Garlaban qui n’est plus couronnée que de Canadair, passer Géménos et à la sortie du village (en pleine Fêtes des Cavalcades : près de la place du village déserte, cinq jeunes types jouaient de la flûte et frappaient sur des tambourins pour eux seuls) : laisser la voiture sous un arbre au hasard, s’enfoncer. La vallée de Saint-Pons est une longue coulée de terre qui va tout près du Massif de la Sainte-Baume au pied duquel la route s’achève.

Depuis deux ans, la ville est un souvenir, comme une autre vie. En face désormais, il y a la mer et les massifs ; pour rejoindre la fac ou les théâtres, j’enjambe la ville par la passerelle qui relie l’autoroute d’Aix au centre de Marseille, et par-dessus l’épaule je verrai Saint-Loup, et derrière moi, Noailles, les Réformés.

La forêt de Fond Blanche : c’est son nom. Est-ce qu’on pourrait être plus loin ? C’est tout près pourtant. C’est ici. Écrire, cela voulait dire : la ville. La vivre pour la nommer et avec elle, sa violence, l’impossible des rencontres. De l’autre côté d’elle, il y a ici les pins d’Alep – qui n’est plus une ville –, et la garrigue (qui n’est rien). Aller désormais là.

Ce journal aura surtout porté ces dernières années les images la nuit des rues près de Sentier, et des Halles, des nuits de Bordeaux ou de Castellane. Mon ancien studio minuscule de Paris coûte le triple désormais en loyer, je l’ai appris il y a peu – c’était il y a moins de dix ans que de la fenêtre je notais au passages ceux qui passaient. Écrire, maintenant, ce serait rejoindre les noms de la terre ?

Au fond de la vallée, cette abbaye cistercienne en forme de ville : abandonnée en 1407, transformée en relais de chasse ; murée. Mobilier brûlé ou vendu aux quatre vents, et le cloître laissé aux bêtes ? Tout est fermé, je ne verrai rien. Ce n’est qu’une image : je le sais bien. Mais une image qui les dit toutes : la pierre qui témoigne pour la vie et pour son abandon, avalée par les arbres, les poussières, les insectes qui hurlent autour de moi. Et sous mes pieds, les cadavres des moines qui pensaient trouver refuge et repos et éternité : tous oubliés.

Au milieu de la dernière clairière, un immense arbre brûlé sur pied : foudroyé sans doute, mais resté blanc, pur abandon aussi. Écrire, ce serait cela aussi ? La foudre et rien, et la solitude au milieu de la brûlure ? Un type passera déposer une veste mouillée sur la branche, et partira. Tout près, il y avait une source, que je n’aurai pas vue. C’était aussi écrire ? Ou vivre depuis l’autre côté d’écrire ?

Le pli de l’année est toujours l’occasion d’un retrait, de prendre appui : l’ouverture d’autres chantiers aussi, maintenant que l’un d’eux a pris fin. Dans la terre puiser les forces d’aller dire ce que la ville n’est pas, et où la vie s’en est allée ?

Une dernière image : trainée de ciel qui creuse dans la canopée une route où frayer.

Mots-clés