Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

-

peut-être ce pays

lundi 29 décembre 2014

-

nuage et poussières

vendredi 26 décembre 2014

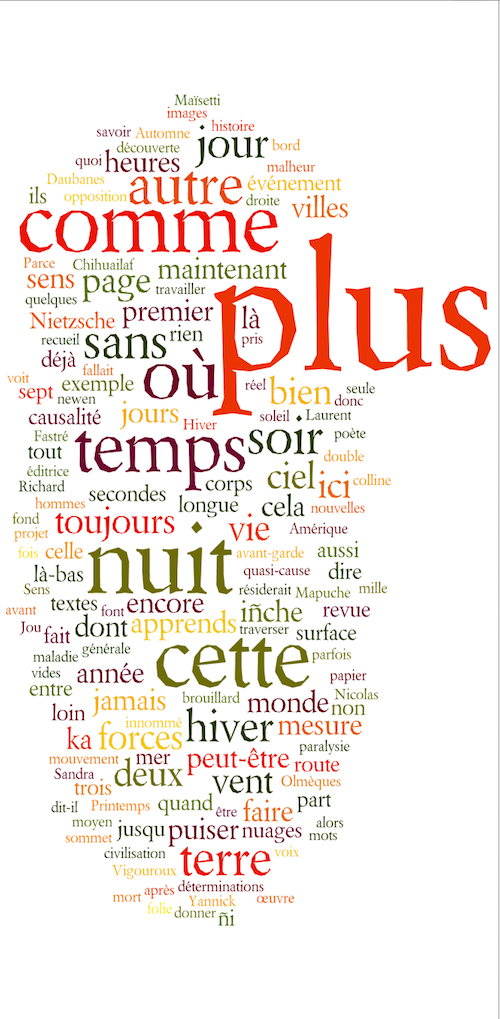

C’est un idéal — un piège — ; Wordle propose un nuage de mots depuis l’adresse d’un site web. Syntaxe réduite à quelques mots, dont la taille correspond à la fréquence de ses retours : et la disposition dans la page obéit à la loi du hasard. Un livre majuscule, sans récit ni figure, sans début, ni fin, un simple milieu en circulation permanente, quelque chose comme les tableaux de Michaux ; avec ce défaut qu’il y a encore des mots, là, pour empêcher le flux, et qui arrêtent le sens.

Pensées à Hamlet : lire les nuages, c’est inventer son propre désir.

Outil qui a ses défauts : wordle ne semble saisir que les derniers textes du site — accentuation prononcée pour décembre. Tant pis. C’est un arrêt sur image(s) que j’aime tenir pour seul bilan (l’an dernier déjà, et l’année d’avant). Il fixe sur certains points de la carte, des destinations que je reconnais comme incontournables, peut-être parce que ces points cristallisent aussi en moi des sauts qui permettent d’accéder ailleurs. Comme des étapes qui finissent par dessiner un parcours. Ici, on aurait que le nom des villes, et pas de route.

Penser aux guirlandes de Rimb, à ses cordes et chaînes d’or : à sa danse de clocher à cocher, de fenêtre à fenêtre, et d’étoile à étoile.

On écrirait toujours que dans ses sauts ; d’un mot à l’autre, pour saisir ce qu’on pense être des intensités ; et dans les écarts, tâcher de voir mieux, plus loin, en soi et dans la ville autour, saisir pourquoi ces mots sont à la fois des brèches et des armes. Pourquoi ces mots sont des leviers. On n’écrit pas avec des idées, mais avec des mots. Leçon de Mallarmé. Il y a des points phosphorescents qui sont de plus grand secours, sur lequel on s’appuie pour aller ; ou des mots qui appuient si fort en nous, qu’on finit parfois par céder. Journal du journal. Une longue phrase sans verbe. Un paysage sans dehors, et des points d’entrées comme horizon.

Et puis, il y a un mot plus gigantesque qu’un autre, qui est une énigme de plus en travers de la route : ce plus, qui pourrait tout aussi bien dire davantage que jamais plus. Un accroissement, ou un retranchement ? C’est parce qu’il y a des mots qui résistent, et que l’objet face à soi, monde, regard, ailleurs, se dérobe, que commence l’exigence d’écrire, pas pour assouvir un besoin. C’est parce qu’il y a de tels mystères — que le mot appelle à être traversé.

Penser à Nickel Stuff, de Koltès :

« j’ai deux valises : sur l’une d’elle, il est écrit jamais plus et sur l’autre, plus jamais, et je passe ma vie à passer les affaires de l’une à l’autre ».

-

cet Avant-Garde du Monde

mardi 23 décembre 2014

Pewman ta we Kvyen mew, pi

ka kvzawkefiñ ta lelfvn

Petu ñi zugu genon

ka rayen rume genon femvn

(welu zoy alv kamapu )

Tvfawla ñi pu ñawe zeumalkefiñ ien ruka

ka kvrvf negvmvñ ma meke enew ñi logko

pvrakawellkvlen wente relmu

Witrunko ta iñche

Umawtulen amuley lafken iñche mew

ka nepey ta mawizantu

Nienolu vy tañi newen

ta iñche, pi tuway mane chi antv : Tami vl. [1]Elicura Chihuailaf (poète Mapuche), Nienolu Vy Tañy newen ta iñche

L’avant-garde du monde : j’imagine une ligne de front posée quelque part à la lisière des choses, et dont on aurait parfois, d’une génération à l’autre, des nouvelles — et que le vent serait encore le meilleur instrument pour nous les donner, à nous autres, ici.

Par exemple : j’apprends ce soir que le Sahel veut dire Rivage : parce que le désert, pour les hommes de là-bas, est une vaste mer. Par exemple : j’apprends ce soir que la plus grande civilisation pré-colombienne, qui dominait l’Amérique Centrale pendant que les Grecs péniblement dressaient des théâtres et chantaient Homère, pendant que la Gaule était un rivage sans port, et l’Allemagne une forêt dense sans nom et sans mémoire, les Olmèques réalisaient des villes de plusieurs millions d’habitants, traçaient des routes jusqu’à toutes les mers, repoussaient le ciel au-dessus de temples dont les toits se perdaient dans les nuages – il fallait plusieurs heures pour les gravir – et enterraient leurs morts avec tout leur or : que cette civilisation donc, l’une des plus puissantes qu’ait portée la terre, a disparu en quelques années sans qu’on sache pourquoi (pour quoi). Par exemple : j’apprends ce soir que trois jours après ma naissance, Mac redessine son premier ordinateur, le nomme Apple II : pour la première fois, il est capable d’afficher des majuscules.

L’avant-garde du monde, c’est le titre de ce recueil — il fallait bien ce titre, pour un tel livre : l’intuition magnifique de Pascal Jourdana qui le publie – textes de poètes indiens (ils préfèrent le mot indigènes) d’Amérique du Nord, recueil paru chez La Marelle, en bilingue, quelle grâce. Textes contemporains qui plongent loin — à la deuxième page, ce conte comme une parabole de leur tâche : la fable de l’arbre renversé, qui plonge ses racines dans le ciel, et quand on lui demande, l’arbre qui répond : c’est la vie.

Pour calmer le mal de crâne, marche dans les collines proches, et redescendre par la route qui longe le cimetière. Les pierres tombales alignées comme ces villes nord-américaines, sans centre, sans périphérie, la circulation comme seule logique. En rentrant, je chercherai un plan de la vieille ville de Tombouctou, l’amas de maisons et de mosquées, d’écoles coraniques (plus de 700), la beauté impossible d’un monde élevé à mesure de son invention. Sur le chemin qui surplombe le cimetière, embrasser l’ensemble de cette géographie immuable, neutralisant la vie, la mort, le deuil de ce qui ne pourra jamais être consolé. Une voiture s’enfonce dans ces rues vides, les portières claquent et trois types en descendent, se dirigent vers le coffre pour sortir un cercueil, je m’éloigne.

Au sommet de la petite colline, horizon dégagé : on voit loin, les nuages qui s’écartent, et le ciel qui là-bas s’ouvrent ; ici on a l’impression qu’il va pleuvoir, alors que là-bas, c’est grand soleil ; le sens du vent joue pour moi — d’ici, on voit surtout le temps qu’il fera : une place forte pour prédire l’avenir, savoir la mesure des ombres. Mais quand les nuages auront été dispersés par le vent, la nuit partout sera là, déjà.

L’Avant-Garde du Monde approchera déjà de l’aube, peut-être ; ici, on dormira. Au sommet de la colline, on verra peut-être les villes éclairées, et dans les noirceurs, deviner les courses des bêtes. Reste ce fait, avec lequel j’apprends à vivre maintenant : tout ce temps où j’ai écrit ce texte, les Olmèques sont restés de la poussière.

-

route que prenait le train dans le brouillard : histoire intérieure de la deuxième nuit la plus longue du monde

lundi 22 décembre 2014

si malheur plus réel exista dans la longue spirale du temps, c’est le malheur de celui qui trouble maintenant le sommeil de ses semblables.

Lautréamont, Chants de Maldoror

Comment fait le train pour savoir où il va, dans ce brouillard qui n’en finit pas - comment fait-il, pour trouver sa route, et frayer, d’un bord à l’autre du pays, jusqu’à la mer ; tous ici dorment ? Étrange comme toujours, remontant vers Paris ou descendant à Marseille, il faut traverser au pli du trajet une zone de brouillard, dix minutes franchies à l’aveugle — c’est peut-être cela qu’on appelle le Centre. Quand on aura passé, le ciel se sera définitivement fermé sur lui ; ou au contraire, ouvert en deux : reste le mystère de cette route toujours droite qui dispose à gauche l’ouest, à droite l’est ; inversement quand je redescends, les forces se retournent. Et sur l’image, les visages comme au révélateur de la chambre claire, viennent — autant de rêves en soi qui se font et s’éloignent.

Ce soir, nuit du solstice : plus longue nuit de l’année ; et même deuxième plus longue nuit de l’histoire de la Terre (celle de 1912 était plus ample encore). Des types le savent : ils comptent. Mettent à jour les horloges : règlent l’heure universelle qu’ils mesurent, ajustent. Un tremblement de terre au Chili avait il y a peu modifié l’axe de la terre (de 8 centimètres : ce n’est pas rien) et altéré la durée du jour de quelques microsecondes. Entre le premier jour du monde et ce soir, on aura perdu deux heures de jour ; ou gagné deux heures de nuit. Ce soir, je regarde la nuit plus longtemps que jamais.

Trente trois secondes ont été ajoutés depuis 1970. On ne nous dit rien. Peut-être qu’on dormait — et maintenant, on possède 33 secondes de plus : qu’en faire ?

Regarder la nuit ne modifie pas le temps ; mais parfois, dans le vent du soir que j’entends plus fort, plus âpre sur moi, deux heures du matin est l’espace le plus serré du temps, le plus noir : l’endroit où les forces s’assemblent - c’est toujours la même histoire. L’énergie est affaire de concentration : la terre la dépense une année jusqu’à cette pointe de temps où elle se trouve la plus faible, la plus fragile – mouvement de rétraction, prise d’élan.

Dans les chants d’Indiens, on savait bien que cette nuit était la plus précieuse : là que la terre recommençait de battre – regarder longuement la nuit, cette nuit, la couleur de cette nuit, pour prendre appui sur elle. Rêver le temps de la veille comme inconsolable des pertes endurées, tandis que nous, héritiers de secondes comme des secousses qui font aller la terre d’un bord de l’univers à l’autre, plus riches d’une matière de vie comme de la lumière, si le temps se mesure en année, et les années en lumière, ne pas attendre qu’un 21 juin vienne nous dérober les forces.

Nuit du 22, nuit où la nuit est ce grand trou de forces où la puiser — là qu’elle tombe de plus haut et au plus profond : dans nos terreurs, nos villes mortes, les délires politiques, les folies furieuses, les cris qu’on entend, les livres qui ne se publient pas, les mots qu’on perd, y puiser encore ; dans les visages, les corps immobiles, les cadavres, les scènes vides, traverser les images pour y puiser.

Oui, dans les rages, les désirs, les colères, les lointains et secrets, les pactes, les va-t’en : y puiser non ce qui manque, mais les forces vives qui travaillent déjà aux 23 décembres de toujours.

-

à travers les laideurs, belle la nuit qui demeure

lundi 8 décembre 2014

Ce qu’il faut, […]

c’est sentir comme on regarde,

penser comme l’on marche,

et, à l’article de la mort, se souvenir que le jour meurt,

que le couchant est beau, et belle la nuit qui demeure...Pessoa, Le Gardeur de troupeaux et autres poèmes,

trad. Armand Guibert, p.71, NRF — Poésie/Gallimard

Descendre jusqu’au soir — la journée comme cette pente, en haut de Saint-Charles, qui laisse voir toute la ville coulée à nos pieds ; mais ce qu’on voit d’abord, c’est la colline où domine Notre-Dame, là-haut, et le regard posé sur nous, fourmis, poussières, vagues corps miroitants dans le vague. Mais lancer le pas, devant soi, dans le vide, faire tomber le poids de la nuit précédente sur la marche dessous, et un pas après l’autre, rejoindre ce qui s’étend encore, quelque chose de la nuit.

C’est toutes les laideurs du matin qu’il faut d’abord traverser : à la radio, le type de sa voix traînante, la cravate nouée on l’entend aussi, le troisième café de sept heures du matin dans sa gorge rasée de près, qui dit, qui explique (il est patron de supermarchés) dans son vocabulaire techno, propre comme lui, indolore et sauvage, neutre comme le marché (évidemment) qu’il est important d’ouvrir les commerces le dimanche, que pour beaucoup se rendre dans les grands magasins

Il est un peu moins de neuf heures, et il faut avaler ça, ce matin, à la radio qu’évidemment il faut couper, vite, pour rester digne. Toute la journée, je penserai à ce type qui considère comme expérience du monde l’hypermarché, la marchandise tripotée, le bonjour adressé à celui que le capital voudrait rendre esclave un jour de plus, celui qu’on avait arraché finalementsur le cadavre de dieu.

Des laideurs, par dizaines, s’enchaîneront— à la Friche Belle de Mai, la dernière station de vélo vient d’être déclarée hors-service par les autorités locales ; pour y aller, depuis la gare, ce sera vingt minutes à pieds, ou rien ; la ville est un grand cadavre mutilé, dont on tranche chaque membre en espérant que le cœur continuera de battre — ils ne voient pas qu’ils ne font que répandre du sang sur le trottoir. Les commerçants ouvriront le dimanche à ceux qui auront les moyens de tout acheter d’un geste. Le monde fabriqué pour être humecté et touché n’attend pas ; rage contre ce monde-là, s’il existe.

On s’accroche à ce qu’on peut ; la lumière du ciel, revenue (elle était là, tous ces jours, derrière, enfouies) ; un film qui ravive ; et dans le texte qu’il me faut bien écrire pour passer le jour, année par année, 1973 est gravie, 1974 est une autre montagne — ce sera pour demain, après-demain, tous les jours jusqu’à 1975, peut-être jeudi, vendredi.

Il y a surtout des beautés qui fabriquent, comme un complot, un secret, donne la force contre certains jours plus froids — des secrets fomentés dans la simplicité d’une vie inventée contre tout ce qui pourrait l’écraser : et qu’on garde avec soi comme le silence devant, par exemple, un enfant qui joue seul avec rien, avec l’ombre et qui ignore tout du prix qu’il en coûte, aux astres, de tourner autour de sa main.

-

rentrer dans la beauté terrible de cette nuit

vendredi 7 novembre 2014

Dehors, quelque part entre Aix et la mer, rentrer vers Marseille parmi d’autres et au milieu d’autres rentrant le soir par la route, la voiture remonte vers la mer — je sais bien qu’elle y descend plutôt, mais j’ai toujours cette impression, venant du nord, d’y monter. Nuit très noire, plus noire encore à cause de la brume, du froid nouveau sur ces terres qui après six mois de chaleur soudain vont geler. Phares rouges tout autour de moi, collines qu’on ne voit plus ; entre deux virages on perçoit Marseille, des milliers de lumières qui s’arrêtent quelque part au bord d’un noir plus grand encore, c’est la mer ; là qu’il faut remonter, avec dans la tête, toute une journée en soi, la fatigue, le vide et le plein des visages et des phrases.

Lu au hasard des pages ce midi du fragment du dedans de François Bon, chaque fois interrompu par mille choses, et le reprenant, toujours je l’ouvrais à cette page de la nuit, page 111 de l’abécédaire (ce n’est même pas le milieu du livre) ; alors, j’ai dû lire dix fois cette page, toujours m’arrêtant sur une image autre, l’élargissement des bords du monde, le silence impossible à quoi on se confie pourtant, pour l’écrire et s’y élargir soi-même : ce matin, voulant lire de nouveau le livre, je suis obligé de repartir de cette entrée — établir de fait qu’il est pour moi l’ouverture du livre, mais pourquoi ? — Dans la voiture hier soir, en rentrant, cette page s’ajustait précisément à cette route, comme une sorte de fêlure par quoi on entre dans la ville, s’y enfonce en même temps que la nuit, et peut-être que c’est nous tous, ces voitures parties dans le soir d’Aix et arrivés dans le noir à Marseille, qui avons apportés toute cette nuit ici, dans la vitesse et les ralentissements ?

La parole d’Abdelwahab Meddeb dans la voiture — sa voix morte maintenant, et que je n’avais jamais entendue de son vivant, sa voix qui perce et dit plus que mille la joie d’être vivant, la force et la fragilité d’être au présent de ce monde ; on apprend la mort de ceux-là qu’on savait pourtant vivants, et pour les avoir lus, on les pensait incapables de mourir. J’essaie de retenir certaines phrases de Meddeb, mais la voiture va trop vite dans ce brouillard et la ville est maintenant toute là, je les noterai plus tard, il faudra revenir.

La route est là-même le soir que le matin, seulement le matin, on la voit ; à sept heures, je suis seul ici, à rouler, ou presque. On est à la vitesse qu’on le désire ; alors que le soir, on adopte celle qui devant, ralentit, accélère, s’arrête presque. De sept heures du matin à sept heures du soir, toute une journée entre les murs d’une fac qui est en train de s’écrouler — ruines tagguées partout autour desquelles on a tendu des filets pour les pierres, comme si cela allait les dissuader de tomber. Parler d’Artaud ici aurait donc du sens ? Le soir, sur la route, le sentiment de rentrer.

Beauté terrible du nu et du vaste, je ne veux pas regarder dans le livre pour vérifier la précision de mon souvenir — c’est dans l’entrée nuit ; je serai incapable de reconstituer de mémoire ce passage, sauf par bribes et dans le désordre, et ça pourrait bien finir par couvrir cent onze pages (le paragraphe dans le livre doit faire une dizaine de lignes), rien qu’en le dépliant intérieurement en moi, et cherchant à revenir sur chaque mot, il me faudrait d’autres mots pour les approcher. Ce matin, cherchant à dire le jour d’hier, je n’ai aucune image de la nuit : seulement de l’aube où partout la ville haute prend la mesure du ciel pour mieux nous en protéger. Alors, je ne trouve que ces mots de la nuit, lus à midi dans cette salle de la fac entre deux cours ; ce matin, je trouve cette beauté terrible, du nu, du vaste, pour tâcher de qualifier non pas seulement la nuit, mais le trajet vers elle, puisque la nuit n’est pas ce moment qui suit le jour, mais la part du ciel qui en contient les forces vives ; et être soi-même ce qui la produit, soi-même ce qui la nomme pour lui appartenir, et lui résister. Le soir, à la télévision, ça parlera deux heures durant de l’état actuel des choses, tâchant d’expliquer, de convaincre, de résister ; et pas un mot sur la nuit, qui passera.

-

à mains nues (le vieil homme et la moto)

mardi 4 novembre 2014

« La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. »

Presque oublié l’odeur de la ville après la pluie. Dimanche, pas un souffle de vent — mais depuis lundi, partout dans le ciel ; la grue sur le chantier d’en face à l’arrêt, drapeau déchiré dans tous les sens. Et ce bruit sur le sol chaque seconde de la nuit, irrégulier et toujours plus fort, toujours plus proche. Des rêves à ce rythme-là, mal accordés aux rythmes du corps — des rêves de combats qui vont et viennent, d’une seconde arrêtée au milieu du ciel juste avant le souffle. (Et ce matin, étrange de lire cette seconde même, sur Kobané). Au réveil, le ciel est toujours plus lourd, et le vent ne disperse rien, sauf le rêve, dont il ne reste qu’un bizarre envol d’oiseaux de nuit par-dessus une prison dans laquelle je suis enfermé pour toujours.

Des heures penché hier sur l’écran, à tirer à soi encore une ligne après l’autre pour qu’elles viennent — peut-être qu’il faudrait les provoquer autrement. Quand c’est terminé, entre les doigts — non pas parce que c’est fini, mais parce qu’on sait qu’il ne reste plus de force en soi —, sortir dehors voir si la ville y est encore : que faire d’autre ?

Rue Jean-Mermoz, vers Paradis, un grand bruit dans la rue ; je me retourne, des enfants arrêtés pointent du doigt quelque chose sur le sol derrière la voiture garée ; une petite foule se forme, qui regarde, avec tendresse et curiosité, quelque chose tombé. Quand je m’approche, je vois un type allongé qui se relève près de sa moto couchée au milieu de la rue étroite ; tous qui regardent, et la file de voitures derrière qui se forme et s’allonge. Il est maintenant courbé sur le sol à essayer de relever la moto sans y arriver ; tout près de lui maintenant, je me penche et on la soulève ensemble, elle pèse lourd c’est vrai, l’homme en plaisante un peu, et souffle fort — entre la visière de son casque, je peux deviner l’âge qu’il a, soixante-dix ans au moins. Il me répond : Non, je n’ai rien ; je suis tombé à l’arrêt ; et en me remerciant, il s’éloigne aussi vite qu’il peut ; derrière, on klaxonnait déjà.

En rentrant, le visage juste aperçu du type me revient ; et cette image de la moto neuve, noire, belle, trop lourde, et du vieil homme qui tâche de la soulever de ses bras trop faibles — les passants qui s’arrêtent pour voir le spectacle de ce qui n’a pas lieu, la chute d’un homme (peut-être est-il blessé) ; les enfants qui dévisagent et tirent sur les bras de leurs mères pour mieux voir — et la chute à l’arrêt : tout répond à quelque chose dans l’ordre du réel ici, une image belle et cruelle de ce qui, chaque jour, à notre échelle d’homme sans force face aux machines symboliques, pèse et qui font tomber, à l’arrêt, et ce qu’il faut soulever malgré tout : mais comment soulever le monde à mains nues quand on est seul ?

Sur l’écran, des mails impossibles à traiter, des courriers en attente, et la liste de ce qu’il faudrait faire, de ce qui a duré trop longtemps pour qu’on laisse passer un jour de plus (je laisserai passer un jour de plus) ; le différé des choses aussi, le temps avant que le temps vienne, et en attendant, continuer à soulever de ses propres forces cette lourdeur du temps pour pouvoir ensuite aller.

Pensées au vieil homme, si léger ensuite quand il s’est éloigné, la machine entre ses mains tournant main droite vers le Prado, la mer toute proche dont le bruit allait sans doute s’accorder avec le moteur pour s’y confondre.

Mots-clés

-

novembre au lendemain des morts

lundi 3 novembre 2014

On m’a dit que le monde tournait, alors j’attends de voir passer ma maison devant moi.

M. Lowry, Au-dessous du Volcan

Le lendemain des morts nous appartient. Le surlendemain aussi, peut-être. Mais les jours qui précèdent sont à eux, alors on se tait davantage. Puis, il faut recommencer. Maintenant qu’on a basculé, heure d’hiver, heure des jours mutilés : c’est comme devant le jour qui tombe : on attend moins longtemps la nuit, et c’est comme si on nous arrachait un peu de vie ; mais la nuit qui commence allonge aussi certaines ombres qui le soir s’éloignent vers certaines peurs — il faudrait peut-être les suivre. Le lendemain du jour des morts, il n’y a pas de bouteilles d’alcool sur les tombes ou dans les rues, même si à Mexico, on chante encore sans doute, et le Consul, s’il était encore debout, boit à la santé de Lowry lui-même jusqu’à l’abrutissement et la folie et la joie du dernier verre qui est toujours l’avant-dernier avant la mort : plus ivre on est, plus sobre on doit paraître .

Novembre est aussi une rentrée ; dans Marseille, la ville est à chaque rue une autre, il faut apprendre cela aussi en même temps que la vie ici. Les cartons vidés et pliés, Novembre commence vraiment cette ville. Ce matin, premier jour dans cette chambre, dans ce bureau avec dans le dos, les livres posés sur les étagères ; de l’autre côté de la fenêtre, la forme des nuages par dessus les immeubles d’en face : je ne la connais pas ; j’apprends.

De retour après des jours loin, monter sur cette colline au sud pour prendre mesure de la terre — et soudain voir la ville, la mer, la forêt, le ciel tout ensemble amassé là et d’un seul regard rassemblé dans le vent qui les lie et les emporte aussi. Devant cette lumière, on se tait. Je prends des images, mais c’est comme du silence : le silence aussi, on le prend à ce qui passe devant soi qui submerge.

Sur la gauche de l’image, le sud encore, la ville arrêtée par la montagne ; au Nord, on ne voit pas la montagne, mais elle est là aussi. Entre les deux, le bruit qui monte d’une ville vers cinq heures, les voitures et quelques cris. Juste aux pieds de cette montagne où je suis, une prison — et les types dedans, au bord de la mer, tournent sans doute au milieu de murs qui ne laissent rien passer des embruns.

Il aurait fallu attendre que le soleil tombe quelque part dans la mer.

Dans ces jours qui recommencent ici, prendre toutes les forces possibles à ce qui s’assemble là ; et maintenant que ce matin a commencé, maintenant qu’il a fallu l’écrire, je suis devant lui comme au lendemain des morts, sans deuil pour les vivants, sans souvenirs de visages enfoncés dans la poussière des jours d’avant, mais regardant l’ombre du jour sur l’écran de l’ordinateur se faire et se défaire, s’allonger et repartir en arrière, et d’un regard la poursuivre jusqu’où elle va se terrer en soi, non avec les morts ni avec les vivants, mais avec ce qui les lie ensemble.

-

comme l’archéologie du temps

vendredi 10 octobre 2014

c’est être emporté, ne pas voir le jour ; c’est ne pas sortir la tête de l’eau ; dans la ville qui bat tout autour de moi, je me retourne — c’est une autre : Marseille, Aix, Londres, Paris, bientôt quelle encore, et Gennevilliers hier, Banlieue nord du monde, sans pôle : toujours la ville est celle qui sous les pas s’échappe ; comment la retenir, et retenir avec elle une part du temps qui saurait dire : c’est ici.

c’est donc plusieurs jours sans pouvoir dans ces pages simplement déposer cette part du temps concédé à toute la vie lointaine qui s’éloigne quand on l’écrit, plusieurs jours sans parvenir à, ici, être celui qui pourrait un peu intercepter le temps — j’ai déjà écrit cela, mille fois : et peut-être que je n’aurai fait qu’écrire ce qui rend impossible la tâche de vivre et d’écrire tenue ensemble.

dans ces villes à peine traversées (faut-il ajouter Asnières, où je me suis perdu en rejoignant le théâtre, hier soir), il y a sans doute des hommes — cette pensée m’a frôlé tout à l’heure — qui n’ont pas quitté l’espace d’un jour ces murs et ces frontières, ces villes qui sont pour eux l’univers entier : Kant dans ses rêves n’a rien vu que son bord du monde par-dessus lequel il pouvait voir la distance qui le séparait des étoiles, et son désir de mourir sous elles. C’est aussi une tâche d’homme, celle de ne pas tenir ensemble écrire et vivre. Moi qui ne voyage pas, je passe dans toutes ces villes pour accomplir des choses dérisoires que la vie sociale exige, et c’est parfois des joies et des rencontres, des angles de rue plus inconnus, et plus souvent des carrés de ciel que je ne verrai plus.

la voix de Modiano ce midi, alors que le jour se faisait à peine ; la conserver contre soi, et contre la ville elle-même.

oh, comme elle vient frotter contre la voix de Tanguy — sa colère chaude et joyeuse quand il me demande, une heure du matin noyée dans l’alcool, hurlant presque : pourquoi vous faites du théâtre, vous ? ; l’ami qui est là,, à qui aussi la question et la joie et la colère sont adressées tous ensemble, le sait autant que moi, oui, que les mots manquent, on répond ensemble, on cherche les mots qu’il faudrait, on les trouvera ensemble, ce soir, ou un autre soir ; François Tanguy regarde la ville dehors qui passe comme de la nuit, ou comme de l’histoire lourde d’être ce qu’elle n’est pas, avec le regard de celui qui sait aussi que c’est avec les forces en présence qu’on agit, et qu’on traverse.

je fais les comptes : hier, lit trouvé à 2h30 et presque immédiatement le sommeil, qui s’est lentement confondu avec la pièce — la splendeur du Radeau, passim ad lib — ; réveil en plein milieu de la fatigue avant 8h pour attraper un train où le type en face de moi, à midi, à l’arrivée, me lancera : il faut dormir la nuit. Je n’ai pas eu la force de lui dire ce qu’il aurait fallu, et d’ailleurs, je ne sais toujours pas comme il faudrait le dire, quel fouillis.

tout l’après-midi, des notes sur le Radeau s’accumulent sans vouloir prendre forme, tant mieux (et puis, s’il faut parler de théâtre, je n’y parviens pas : au moins, l’archéologie du temps semble moins impossible) ; fabriquer un site ; lire les lettres de Koltès de 76, y rechercher le sursaut de la vie contre la mort, qui partout affleure.

je ne dormirai pas ce soir ; lit vide, bien grand pour cette solitude un peu stupide, un peu inutile, le long de laquelle j’attends ; la mer, le désert ou l’Andalousie confondus comme un même désir.

dehors, la ville paraît la même ; la nuit tombe sur elle sans qu’elle fasse un geste pour l’éviter ; au contraire, je crois qu’elle s’élève davantage.

-

nous sommes à l’occident (Londres)

samedi 27 septembre 2014

je vois que mes malaises viennent de ne m’être pas figuré assez tôt que nous sommes à l’Occident. Les marais occidentaux !

Rimb. Aucune ville comme Londres ne me donne davantage cette impression d’Occident — le sentiment d’être comme sur la pointe la plus avancée d’une civilisation qui se pense telle, connaît son histoire et travaille à lui ressembler, jusqu’à dresser à chaque rue une ville qui serait conforme à l’image qu’on a d’elle. Le ciel aussi, blanc, qui touche les toits, épouse parfaitement l’idée qu’on possède d’un ciel anglais — ou peut-être est-ce cette idée alors qui nous possède.

... Mes deux sous de raison sont finis ! — L’esprit est autorité, il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais.

Rimb. Dans ce monde luxueux, insensément riche et pauvre, où l’austérité économique répond à la démesure morale (quant à l’austérité morale, et la mesure économique : ces mots sont perdus) — dans cet ouest qui se termine à mesure qu’il nous faut le commencer, ce sentiment partout que quelque chose va advenir et se tait, dans les hurlements des ambulances et des voitures de flics qui toute la journée, indistinctement, passent. Je suis allé jusqu’à Camden Town sans rien trouver qu’une longue rue identique à toutes. On m’a raconté pourquoi cette ville paraissait ainsi, une et parfois contraire, neuve, mais bâtie de tous temps, dans le temps neutre que l’architecture sait parfois donner à la modernité quand elle veut lui donner l’allure de ville habitée pour usage de vivants. C’est que la guerre la détruite, par morceaux : a prélevé sur elle des quartiers entiers, laissant d’autres intacts. On a levé des tours dans les espaces morts — cela ressemble à un rêve de George Perec : l’espace vide de la chambre à l’échelle d’une ville. Cela ressemble surtout à une ville magnifique et impossible — quelque chose comme de l’Occident qui disparaît à mesure qu’il souhaite devenir l’Occident qu’il est déjà. On ne s’éloigne pas dans ces villes ; on s’écarte d’un centre qui n’existe plus maintenant que dans les périphéries on dresse les quartiers d’affaires comme des Babels minuscules. Puis, une ville, on ne marche pas sur elle seul ; seul, dans cette ville, on ne fait rien d’autre que préparer sa venue en soi, plus tard, ensemble.

— C’est vrai ; c’est à l’Eden que je songeais ! Qu’est-ce que c’est pour mon rêve, cette pureté des races antiques !

Les philosophes : le monde n’a pas d’âge. L’humanité se déplace, simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d’habiter dans votre Orient, quelque ancien qu’il vous le faille, — et d’y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu. Philosophes, vous êtes de votre Occident.Rimb. Au théâtre le soir, et le lendemain, parler et entendre parler de théâtre, et dans la voix d’Ostermeier, les mots de Shakespeare à l’ouverture d’Hamlet : « Who’s there ? » — mots que j’aime voir traduire par : "qui vive ?" (à cause de Breton), mais qui plus simplement lancent un qui est là ?, — sans doute la question la plus politique qu’on puisse poser, la seule qui vaille. — Ostermeier. (Et ces pensées. Le désir de n’être pas un vaincu, et l’évidence de l’être ; la volonté de n’être surtout pas un vainqueur — d’être vaincu par le monde pour mieux pouvoir lui résister : savoir où sont les batailles qui peuvent être menées : guerre civile à soi-même. Puis, cette pensée : Ne pas être de leur Occident). Dans ces pensées, j’écoutais ce qui est là, tandis que dehors la ville battait, appelait, vibrait intérieurement — comme ce qui déchire et qu’il faudra bien joindre pour saisir ce qu’ensemble les mots courants d’une page à l’autre voulaient dire, et quelle adresse était là, déposée. Sur le chemin du retour, écrites contre le sol, ces inscriptions (utiles pour ne pas se perdre) : fin d’occident — la ville est tout près, il suffit de bifurquer ; un journal d’hier repose là, que le vent déchire un peu.

[1] J’ai rêvé en Lune croissante

— dit-il

et j’ai travaillé les champs

Avant les paroles

et les fleurs j’ai été

(et bien plus loin)

Pour mes filles je construis

la maison d’argent

tandis que les cheveux au vent

je chevauche sur l’arc-en-ciel

Je suis l’eau qui coule

La mer dort en moi

et s’éveille la montagne

Parce que je suis la force de l’innommé, dit-il

couronne du soleil : Ton chant.

Elicura Chihuailaf (poète Mapuche), Parce que je suis la force de l’innommé