Accueil > JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

JOURNAL | CONTRETEMPS (un weblog)

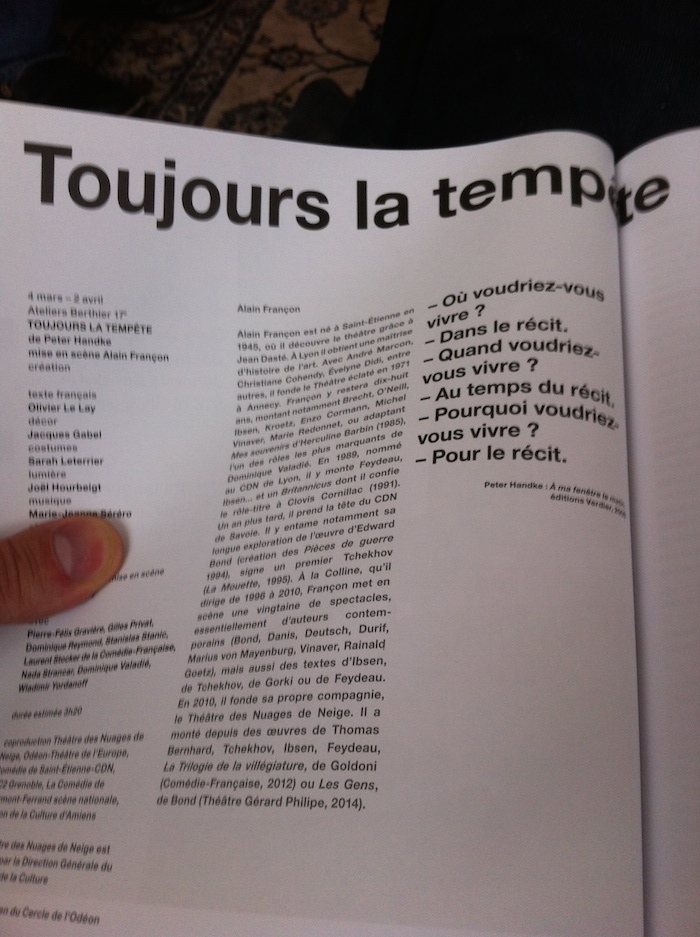

-

quelques lignes sur la croyance du temps

mercredi 2 juillet 2014

Le jour s’organise selon des droites nombreuses qui se coupent, se chevauchent, s’oublient et s’interrompent, reprennent parfois plus loin leurs courses ; droites en travers desquelles je vais ou que j’enjambe, ou contre lesquels je ploie de tout mon corps, et contre lesquelles, oui, je finis fatalement par m’allonger, lentement.

Hier soudain les urgences qui s’apaisent, des courses contre la montre perdues chaque jour ont cessé — dans ces délais à tenir, ces tâches à accomplir avant expiration du temps lui-même, les forces qu’on dépense et qu’on laisse là épuisent d’autres forces, plus essentielles, qu’il faudrait consacrer ailleurs ; mais le chaos qu’organise la vie sociale est sa propre cinétique, le mouvement d’épuisement d’un sablier qui est sa raison même. Il suffisait de crever le sablier plutôt que de le retourner chaque matin.

Dans le film tout à l’heure, on assigne au personnage la tâche de démontrer qu’un théorème prouvant l’inutilité de la vie est vraie : il s’y astreint et peu lui importe ; lui, il attend un coup de fil qui lui dirait le sens de la vie. Dans les deux droites qui se coupent, lui ne voit pas qu’en s’accomplissant, elles trancheraient le sentiment de sa propre vie. Mais quand l’amour vient (il vient toujours) pour rendre les deux théorèmes possibles, il les rejette, simplement ; quand il choisit de refuser de croire, c’est lui qui s’efface, littéralement, et joyeusement. La mélancolie du film est de faire de son refuge le symptôme de ce contre quoi il se bat : le réel y est une force qui vise à détruire le réel.

Moi, je suis sorti très vite du film, et la lumière était haute dans le ciel à midi ; j’ai choisi de ne pas être atteint par cette mélancolie, et j’ai marché doucement en chemin pour rentrer.

Déposées sur les murs, des figures qui doublent la réalité qu’elle convoque. Quand je me pose face à elles, que je les prends en photo, je redouble de nouveau le réel, et j’en fabrique la croyance : du temps que je prends au temps pour mieux le ralentir ; et soudain, le temps n’est pas ce qui passe, mais ce qui me traverse, et qu’en retour je viens déposer (ici).

Ainsi, je continue chaque jour — à l’intersection de droites qui s’éloignent à l’infini.

Mots-clés

-

axiomes

mercredi 2 juillet 2014

Devenir des sphinx, même faux, au point de ne plus savoir qui nous sommes. Car, en fait, nous ne sommes rien d’autre que de faux sphinx, et nous ignorons ce que nous sommes réellement. La seule façon de nous trouver en accord avec la vie, c’est d’être en désaccord avec nous-mêmes.

Passer l’après-midi comme au travers d’un brouillard et qu’à chaque pas qui voudrait faire reculer la brume y pénétrer davantage et davantage le ciel autour se ferme et les routes se perdent et les villes s’éloignent ; ouvrir Le Livre de l’Intranquilité au hasard, tomber sur le fragment 23 et le recopier en entier sauf une phrase (la phrase la plus importante sans doute, que je n’accepte pas) ; tâcher d’y comprendre quelque chose au signe envoyé par le livre, en récuser l’absurdité et se souvenir que j’ai pour cela un site où enfouir tout cela et qu’on n’en parle plus.

Fonder des théories, par une réflexion honnête et patiente, à seule de les combattre ensuite — agir et justifier nos actes par des théories qui les condamnent — nous tracer un chemin dans la vie, pour agir ensuite en sens inverse de ce chemin.

Écrire à l’infinitif ce qu’il faudrait à l’avenir accomplir en soi — refuser de dire soi-même je pour soi-même (refuser aussi d’assigner un temps aux choses comme aux actes) ; renverser tout ce qui pourrait être une position ; aspirer à l’effacement et le produire ; s’allonger, songer à s’allonger.

Effectuer tous les actes, assumer toutes les attitudes de quelque chose que nous ne sommes pas, que nous ne prétendons pas être, et que nous ne souhaitons pas non plus voir autres imaginer que nous soyons.

Rêver aux routes penché sur les cartes ; à la mer penché sur les cartes ; aux terres penché sur les cartes ; se pencher sur les cartes même en voiture ; s’arrêter repartir en arrière ; voir que le ciel tombe toujours de l’autre côté de soi ; peut-être — et dans un grand mouvement intérieur, refuser toutes ces contradictions que Pessoa appelle de ces vœux.

Acheter des livres pour ne pas les lire ; aller à des concerts, mais que ce ne soit ni pour les écouter, ni pour voir qui se trouve là ; faire de longues promenades parce qu’on est fatigué de la marche à pied, et aller séjourner à la campagne pour la simple raison que la campagne nous assomme.

au parfum du linge sur le sol toute la nuit de l’herbe, au mouvement du moulin arrêté, à la toupie qui ne s’arrête pas, à l’errance qui conduit fatalement à la mer, aux villes qui ne savent pas leur nom, à la fatigue, à la fin des années qui tombent au milieu de l’année, et au ciel qui s’ouvre quand on l’appelle rien qu’en regardant la lune, penser.

-

morsure du jour, et cette douceur d’ancêtres vivants

mercredi 25 juin 2014

Dans la vaste clarté du jour, le calme des sons lui aussi est d’or. On sent de la douceur dans tout ce qui arrive. Si l’on me disait qu’il y a la guerre, je répondrais que non, qu’il n’y a pas de guerre. Par une telle journée, rien ne peut venir peser sur l’absence de toute réalité, hormis cette douceur.Pessoa Car c’est sans doute la guerre, ici, plus loin, partout où il fait jour et nuit dans cet ordre ou non, et la lumière ce soir-là en portait trace, je le crois. Et ici pourtant, ce soir-là rien de plus éloigné, rien de plus proche que d’être là.

Je ne saurai jamais : si c’est le vingt-et-un, ou le vingt quatre, qui fait durer le jour au plus loin. Puisque j’ai toujours vécu avec la pensée que c’est le vingt-et-un, j’ai bien envie de croire au vingt quatre : ainsi trois jours par an la lumière aura duré sans que je le sache plus longtemps, et je suis plus riche ce soir de ces trois jours chaque année, je suis plus reconnaissant aux nuits aussi d’être faussement allongées, elles qui dans l’instant s’éloignent.

Du vingt au vingt quatre, j’apprends que le jour ne gagne ni ne perd en force ou en durée, qu’il dessine le plat d’une courbe en suspension — un plateau sur lequel je me tiens ce soir, en équilibre, sûr de la chute, certain de lui confier à la fois le poids de mon corps et celui de la terre.

Apprendre à faire le deuil du jour.

Dans les rues du vingt-et-un juin, les hommes dehors pour marcher entre les cris, les hommes dehors pour aller d’un endroit à l’autre de la ville non pour aller quelque part seulement, mais pour aller, dans les cris et les bruits de la ville dehors livrée comme un sac éventré à la lumière qui résiste.

C’est beaucoup de douceur et beaucoup de violence ; ce soir, il faut choisir son camp. Dans la violence, les frôlements des corps, l’alcool, le sentiment d’être vivant qui a besoin d’éprouver ses limites, l’émancipation de soi voudrait rejoindre celle du soleil arrêté dans le ciel pour retenir encore un peu de folie à cela qui s’effondre avec lui.

Dans la douceur, le silence soudain de Notre-Dame et les ombres aux ogives, l’ombre suivie pour ne pas se perdre, l’ombre des ponts, l’ombre de tout ce qui se répand en signe de tout ce qui s’éloigne : accepter de prendre part à la nuit, accepter d’être mordue par le soir ; et que l’aube vienne, maintenant, qu’elle vienne plus lentement puisque la nuit regagne du terrain — confiée dans la douceur, la morsure est ce don qui rend la chair vive, plus vive encore d’un an.

On se souvient d’ancêtres qui ce jour là regardaient le ciel croyants qu’il commençait de disparaître, et je ne sais pas s’ils le louaient ou le maudissaient. Ils tendaient les mains au ciel mais je ne sais pas s’ils l’appelaient ou le repoussaient. Ils poussaient des hurlements et je ne sais pas si c’était des prières ou des insultes. On se souvient d’ancêtres sous la même lumière, et si je les appelle ancêtres, ce n’est pas à cause de leurs cris et de leurs gestes, mais en raison de la lumière seule, de l’équinoxe et de sa douceur.

-

enfermé dehors avec jésus christ des saints des derniers jours

lundi 16 juin 2014

Est-ce qu’à votre avis le monde va mal ?

J’attends depuis une heure maintenant, enfermé dehors, les clés de la chambre sont dans la boîte aux lettres, la boîte aux lettres de l’autre côté de la porte de l’immeuble dont je n’ai pas la clé (que l’ami m’a déposée dans la boîte aux lettres) — j’ai sonné à l’entrée à tous les voisinages, personne pour me répondre évidemment, alors depuis une heure, j’attends : soudain ils sont deux, chemise blanche, qui s’approchent ; sur eux, le badge que je reconnais pour l’avoir déjà vu : église de jésus christ des saints des derniers jours.

Est que Dieu peut vous aider ?

À la seconde question je me tais. À la première question, je leur avais souris et demandé si certains répondent non. Ils avaient souri eux aussi, ces deux jeunes hommes au corps trop grand pour eux et qui paraissent encore adolescents, comme sont ces jeunes hommes américains dans les films ; ils sourient toujours à mon silence de la deuxième question : j’imagine qu’on ne doit pas souvent répondre à ces deux mormons débarqués en France pour évangéliser le monde, et qui doivent recevoir le mépris ou le silence plus souvent qu’une question. Moi, dehors, j’attends, je n’ai pas d’excuse pour ne pas leur répondre, mais pas à cette deuxième question.

Est-ce que le respect des Commandements peut améliorer le monde ?

Je tâche ensuite de ne répondre à aucune question, toutes aussi mal posées les unes que les autres (je pense à ce que dit Deleuze sur ces questions qui n’en sont pas, comme par exemple, "Dieu existe-t-il ?", pour préférer celles comme : "si Dieu existe, quelle vie ?") ; j’essaie autant que possible d’en savoir plus sur eux, ces deux jeunes hommes aux sourires parfaits qui répètent ce qu’on leur a appris, et qui pourtant, j’imagine, sont confrontés chaque jour de leur jeune vie à l’épreuve métaphysique de Dieu et du mépris des passants.

Est-ce que Dieu est un exemple à suivre ?

Je leur parle de l’expression anglaise, leap of faith et de la différence avec notre français : geste de foi ; je leur réponds après de longs silences pour trouver les mots ; je cherche des phrases dans le Coran et chez Lévinas pour dire le visage comme il est tout entier là dans l’évidence qu’il impose ; je voudrais leur dire comme je ne comprends rien à leur Dieu qu’ils considèrent comme un Chef (ils diraient Leader) ; je pense à celui qui disait : "les prophètes ont annoncé la venue de Dieu et c’est l’Église qui est venue" ; je pense à la mélancolie du Grand Inquisiteur, et je pense à sa fureur ; je pense à tout ce chemin qu’ils ont fait en vain avant de venir en travers du mien pour subir ma mélancolie et ma douceur.

Si vous devez rencontrer Dieu, que lui direz-vous ?

Ils prennent des notes quand je parle, mais ce ne sont pas des notes : plutôt une grille qu’ils remplissent par des ronds ou des croix à mesure de mes réponses : je cherche à comprendre un peu la logique de ces ronds, de ces croix, mais j’abandonne vite. Je cherche plutôt à en savoir plus sur eux : le type plus âgé est à la fin de sa Mission, il termine dans six mois, l’autre commence à peine — le type plus âgé a un bel accent français, sa mère est de Limoges me dit-il fièrement, et il a vécu à Pau (nous parlons de Pau, et je rêve lentement de la vue sur le boulevard des Pyrénées, l’automne) ; le type plus jeune parle un français inaudible, et en souffre, cela se voit. Comme ils ne veulent pas me poser la question, je les devance : non, vraiment, les églises sont les dernières à pouvoir parler de dieu, et je préfère regarder le ciel puisqu’il est vide et que les nuages ont la forme de nos désirs.

Quel aurait le visage de Dieu ?

Je pense à Céline : l’homme, il est humain à peu près autant que la poule vole. Désirer un Dieu qui serait un homme avec un visage, c’est vouloir l’alexandrin à huit syllabes : Dieu à cela pour lui qu’il n’est pas un homme. Oui, c’est le privilège de Dieu (je m’entends répondre cela, en riant presque) de n’avoir pas de visage : et le nôtre, de n’être Dieu que pour chacun, n’est-ce pas ? Ils rient aussi, pensent que je plaisante. Je ne plaisante pas. Si je ris, c’est pour ne pas avoir à leur dire : mais votre Dieu est comme une Madame Bovary pour moi : elle n’existe pas pour que je crois en elle, ni que je règle ma vie sur sa vie, et son existence est celle qu’elle prêtait à Dieu, je crois. Silence plus lent et fatigué. Que Dieu est la relation qui me lie aux arbres (dis-je) est un miracle, et ce miracle n’attend pas de moi une règle morale, seulement que je pose les mains sur l’arbre.

Puis-je vous laisser ma carte ?

Sourire de vendeur, geste sûr, regard profond de qui est prêt à revenir à la charge plus tard ; j’aurais voulu dire comme était lourd le deuil d’un dieu mort dans notre sommeil, ou lui parler d’amour comme il était de l’autre côté du temps et des villes, mais on ne parle pas d’amour en parlant d’amour à un jeune mormon en uniforme blanc de l’armée des saints des derniers jours : pour parler d’amour, il aurait fallu savoir son nom et qu’il y ait des arbres autour de nous, et l’envie de parler que je n’avais pas. Sur leur badge à tous deux, le prénom est le même : Elder. Je leur demande s’il s’agit bien de leur prénom : évidemment, non, c’est celui que leur a assigné leur Église le temps de leur Mission (deux ans). Le vrai nom, ils n’ont pas le droit de me le dire. Je pense à Mama sur le pont, et comme le prénom seul est le dernier secret qui délivre de toutes transcendances, qui rend libre loin de tout dieu, de tout jugement : oui, que le prénom est notre visage véritable. Sans prénom, comment croire que l’homme est possible et qu’il existe ? Le monde va mal des jeunes types levés sur le chemin sans prénom.

Quelqu’un ouvre la porte, et je m’engouffre dans l’immeuble.

-

là où il y a un chemin

mercredi 11 juin 2014

Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, Et tes traces ne furent plus reconnues.

Psaumes de David, 7 ;19

de frayer dans le temps, réaliser (comme un rêve, ou un film) que le chemin n’était pas là, qu’il s’était courbé au passage de mes pas, et qu’en me retournant, c’était là.

mais ici, le chemin était devant : quelqu’un l’avait battu pour rejoindre (pensait-il désorienté), il avait pris au plus court peut-être, au caprice le plus juste, et dans le désordre, puisqu’il n’y avait pas de chemin, il était là au plus loin — maintenant, les traces du passage forment deux sillons qui s’échappent vers le ciel, on dirait qu’on pourrait le prendre, on dirait que je serais celui qui prendrait cette route, pour voir.

je verrai.

-

orsay, le soir ou l’aube

dimanche 8 juin 2014

On reconnaît les premiers jours de chaleur à la soif nouvelle, rue de la Croix Nivert on reconnaît les impasses aux cris de cet homme qui pleure, plus loin à Cambronne, on reconnaît les statues à leur ombre, celle de Lyautey, ridicule dans les grandes phrases lancées au vent, on reconnaît les grandes phrases au ridicule, et au vent, on reconnaît la marche ce soir à ce qu’elle conduit jusqu’ici, c’est-à-dire à la soif,

tout à l’heure, j’ai reconnu ce pont sous l’arche au premier cheveu blanc, et le cimetière de puteaux aux blocs des immeubles levés à ses pieds, et j’ai pensé : la terre commence derrière le fleuve,

ce matin, j’ai reconnu le temps à la pluie, et la pluie à la sécheresse, le sol trempé de la sueur du ciel peut-être, tous marchaient comme s’ils piétinaient cette fatigue sans effort qui s’écoulait de toutes choses, alors je me suis arrêté un peu, et j’ai voulu ne penser à rien d’autre,

en pleine nuit, les rêves sans images qui frappent : se dire que dehors le jour est à peine couché alors que c’est le milieu de la nuit ; le jour s’allonge comme dans un lit ces jours où il pourrait presque toucher l’aube, et nous au milieu, nos rêves qui se multiplient dans les soirées brûlantes pour qu’on les retienne tous.

On reconnaît le musée d’Orsay à sa forme de bateau échoué là pour devenir une gare ; de l’autre côté de la rive, on reconnaît la forme des vagues à sa propre silhouette, ici un roman de quelques phrases s’est écrit et perdu, et sur les murs derrière moi les lumières des péniches qui passent semblent rejouer les anciens feux pour cogner aux parois du Palais, glisser et s’échapper dans le passé, disparaître avec la nuit, ou est-ce déjà la première lueur du jour

-

le vieux Wu et les tombeaux de nos ancêtres

mardi 3 juin 2014

La pensée des natifs : dans l’image prise, l’âme du corps arrachée, emportée dans la poussière de magnésium. Se méfier des photographes. Quand on tue un bison, longtemps on lui explique, de loin, avec des cris de gorge, pourquoi on va le tuer, à quoi on emploiera la toison, les cornes, le cœur, les viscères, la chair. On hurle le nom de la famille qui va être abritée sous sa peau tendue en toile, et quand on parviendra à tuer l’animal, c’est avec la certitude qu’il l’aura compris et accepté. La pensée des natifs : l’image arrache — sans rien demander au corps — l’âme qui, en s’imprimant, gagne l’éternité ce qu’elle a perdu dans le temps de la vie où les cris hurlent le présent à chaque instant pour dire qu’ils sont vivants.

Dans la boutique du vieux Wu, les boîtes empilées par centaines comme si elles étaient usagées ; mais ce n’est pas un cimetière, plutôt le contraire : ici on vent, on échange, on répare. Pourtant, en passant, évidemment, j’imagine le poids des corps arrachées et entassées là, enfermées dans les boîtes, sous l’empilement des ans et des conquêtes. Dans la boutique du vieux Wu sont toutes les armes faites pour l’éternité : soumettre le temps. Impossible de tenir à plus de deux ou trois dans une boutique dressée là depuis toujours, et pour toujours, bien après le dernier bison, c’est sûr.

Le vieux Wu a des ruses : les appareils les plus précieux enfouis sous les moins chers — ça dissuade les voleurs. Le vieux Wu garde ceci mieux que le tombeau de [m]es ancêtres, dit-il. C’est qu’alors il garde aussi le tombeau de ses ancêtres ? Sous la poussière des appareils neufs, peut-être. Je ne sais pas.

La coupure de presse affichée en guise de devanture se moque un peu de la vanité du marchand, qui affiche en guise de devanture des coupures de presse — de l’art de renverser le miroir, d’écrire soi-même la légende avec l’encre qui a servi à l’histoire minuscule. La coupure de presse affichée en guise de devanture renvoie par reflet les mouvements de la ville derrière moi, et quand je m’approche, je me vois davantage — et par la superposition des appareils, mon corps en travers de la ville, et la ville inscrite dans les boitiers des appareils, se forme : la légende est plus grande encore que celle qui s’affiche, puisqu’elle en enveloppe la métaphore.

En prenant l’image, au moment de partir, après avoir longtemps regardé l’ordre manifeste de ce chaos, ma pensée est aux natifs, aux cris poussés à travers la poussière de magnésium, aux regards de terreur qu’ils lançaient dans leur propre éternité refermée sur eux comme un tombeau vide, où les ancêtres poursuivent sur les parois des grottes les derniers bisons dessinés sur un film photographique sans qu’aucun doigt n’ait tracé les contours.

-

les espérances

lundi 2 juin 2014

Combien, ô voyageur, ce paysage blême

Te mira blême toi-même,

Et que tristes pleuraient dans les hautes feuillées

Tes espérances noyées !Vrln

Ni les pages d’Artaud sur Van Gogh, ni la fatigue, ni aucun vent d’aucun ailleurs, comme quelques notes d’Alice Lewis, et le mot blême, dans le rêve, le mot paysage blême si précis qu’il se détachait du récit comme l’advenu d’un poème qui aurait été écrit pour que je le lise, le mot fantôme, la frappe du mot fantôme quand il s’agit de l’imaginer frapper à la porte, l’image du lait répandu sur le sol et moi à genou avec mes mains travaillant à en remettre chaque goutte dans la carafe de verre brisée, ni la pensée au réveil qu’il était tard et que le jour ne se lèvera pas, ni l’adresse perdue des maisons anciennes où j’ai vécu, ni le sens des combats, ni la cruauté de certaines tempêtes quand elles lèvent le mot de récit au lieu de ce qui se tait, dans la chambre soudain immense quand il faut marcher au milieu d’elle et que cette chambre est seule avec moi, ni le désir de récits sauvages comme la pluie loin qui s’effondre sur le toit qu’il aurait fallu bâtir de nos mains

-

le marchand de masques mortuaires

vendredi 30 mai 2014

Statue devant laquelle peut-être je suis passé cent fois, et cent fois sans la voir — quel signe ? Le vendeur de masques — je recherche le nom du sculpteur et ne le trouve pas d’abord : c’est que je cherche mal : non, ce n’est pas, comme je l’ai cru, un marchand de masques mortuaires, mais un simple vendeur de masques, d’hommes vivants et bien vivants pour celui qui veut ainsi les saluer (et remercier ses bienfaiteurs : les sculpteurs ont les faiblesses des marchands). À distance maintenant, de l’autre côté du temps où je suis, dans les yeux vides de ces visages, je ne vois que du vide qui me regarde et où rien ne se dépose. Sur eux est passé ce temps où je suis maintenant, et ce qui a passé est pire que la mort : l’oubli de leur nom qu’aucun visage ne peut retenir, et révéler.

Les visages des morts ont toujours cela pour eux, qu’ils forcent notre regard à se retourner sur lui-même : car ce que nous regardons, c’est nous-mêmes regardant au fond des yeux celui qui ne regarde rien. Ce n’est même pas une allégorie — même pas une métaphore. C’est simplement d’être là celui qui est de l’autre côté, et qui passe. On reste un peu autour de la statue, cherchant à deviner ceux-là qui se cachent derrière les masques — c’est absurde, puisque les masquent ne masquent pas cette fois, mais sont censés désigner ces figures qu’on ne connaît qu’en statue, parfois, en photos (mais alors, elles semblent de telles sculptures dans la lumière). On ne reconnaît personne, évidemment (il paraît qu’il y a Balzac, et Hugo : même eux pourtant…). C’est librement qu’on peut alors rêver à nos propres visages de mort, ceux qu’on aura eus autrefois quand on pouvait les voir vendus, achetés, donnés peut-être.

J’apprends ce soir que dans sa main droite, le jeune garçon portait trois autres visages (dont celui de Banville [1]) : image doublement morte de l’hiver que je trouve, ce soir, à la fin du premier jour de douceur : et dans ce printemps enneigé, je crois voir un sourire qu’il a aujourd’hui perdu [2].

J’emprunte en partant, jetant en arrière un regard sur le jeune marchand de masques qui sera toujours pour moi le vendeur de masques mortuaires, cette phrase longue comme un manteau de Lautréamont, qui est mort bien avant le sourire du marchand, mais possédait son secret, c’est la moindre des choses.

J’ai vu se ranger, sous les drapeaux de la mort, celui qui fut beau ; celui qui, après sa vie, n’a pas enlaidi ; l’homme, la femme, le mendiant, les fils de rois ; les illusions de la jeunesse, les squelettes des vieillards ; le génie, la folie ; la paresse, son contraire ; celui qui fut faux, celui qui fut vrai ; le masque de l’orgueilleux, la modestie de l’humble ; le vice couronne de fleurs et l’innocence trahie.

-

entre les stèles, la ville

mercredi 28 mai 2014

Dehors, l’immensité de la neige, à perte de vue. Cette espèce de vapeur blanche, épaisse, s’élevant des champs, de la route, du fleuve, de partout où le vent peut soulever la neige en rafales. La poudrerie efface les pistes et les routes. La pensée de l’anse de Kamouraska, en vrille dans ma tête. La vibration de cette pensée faisant son chemin dans ma tête. La résistance de mes os.

Anne Hébert, Karamouska On marche entre les tombes qu’on ne voit pas ; les stèles sont les murs levés des immeubles. Dans les cimetières, il faut baisser la tête pour voir les noms, les dates ; ici, dehors, tout autour est le contraire des cimetières : et il faut lever la tête pour voir les noms, les dates. Ce sont les noms des morts quand ils vivaient ici, qu’ils voyaient ce que nous ne verrons jamais, les saisons perdues, la couleur du ciel pendant qu’ils étaient vivants et qu’ils préparaient notre venue.

On voit ce qu’ils ont vu, marche sur des présences qui nous entourent ; la rue pourtant ici a mille fois sans doute été aménagée pour notre confort et notre sécurité, et aucun pavé ne reste, aucun trottoir en l’état, rien qui n’a résisté à ce qui est passé. D’un corps, on dit qu’il renouvelle les cellules de sa peau si rapidement qu’en quelques semaines, il n’en restera rien : seulement, celui qui habite ce corps dira : ceci est mon corps. En vertu de quoi ? Nous, il nous faut passer en lisant les noms et disant : cette ville est la nôtre, puisqu’elle fut la leur.

I C I

la plaque qui porte le nom d’Hemingway ;

celle, en face, celui de VerlaineIl y a les plaques sur les maisons, il y a le nom des rues, il y a des squares, des impasses, des boulevards, je me demande la loi secrète qui unit la forme des rues au nom de ceux qui les baptisent, et par quelle étrange énergie certains hommes ont pour moi le visage des rues où ils demeurent (la rue Racine, près de l’Odéon qui conduit, c’est fatal, à la rue des Écoles ; la rue d’Aubigné, qui se jette dans la Seine, derrière l’Arsenal [3]

On marche au milieu des noms, certains baptisent les rues, certains posés sur les immeubles plus simplement signent leur présence autrefois, c’est-à-dire leur absence ; au milieu de tous ces noms où nous marchons, nous voudrions y voir des signes qu’un nom pourrait nommer ce dans quoi nous marchons.

On marche entre ces stèles levées à la mémoire de ceux qui n’ont plus aucun souvenir, et dont les cendres sont mêlées à l’herbe loin d’ici, qu’on n’imagine pas. On ne voudrait jamais être un nom. D’Anne Hébert, je possède un seul roman, vite lu, dans l’essoufflement. On marcherait entre son nom et le nom des autres qu’elle n’a pas connus, et dont le seul lien est l’essoufflement de celui qui a lu, Hébert et Joyce, avec la même main tournant la page dans un geste aussi maladroit, aussi ignorant de la page suivante qui viendrait désigner les espaces élargis de soi. Comme devant une tombe, je sais bien que le corps n’y est pas : devant les stèles, rien que des fantômes qui ne nous frôlent plus depuis longtemps. On s’éloigne.

Mais l’endroit est habité, et quelqu’un vient encore.

[1] Banville au visage arraché continue dès lors à envoyer depuis son éternité à lui d’écrire les lettres à Rimbaud qu’on a perdue : et ainsi n’a-t-il existé sans visage que pour envoyer ces lettres, et n’est-il pour nous que celui qui envoya ces lettres arrachées.

[2]

[3] je cherche la rue Lautréamont, qui n’existe pas ici, comme la rue Rimbaud : à Aubervilliers, ils dorment l’un à côté de l’autre, près de la rue des Prévoyants, où Baudelaire aussi repose ; dans le prolongement de la rue Racine, c’était fatal.

.